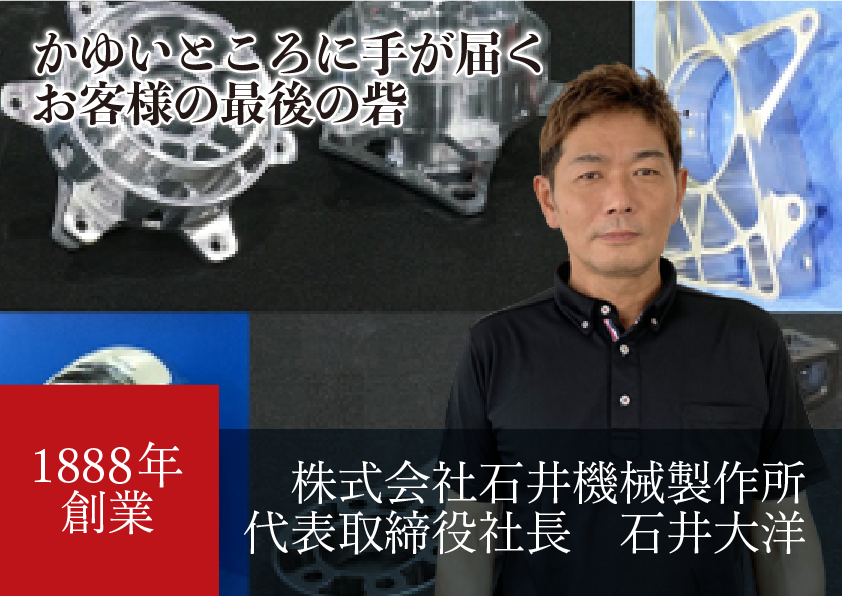

取材趣旨:企業インタビュー

食品製造業界、特に液体調味料において高い評価を得ている企業がある。それが今回取材させていただいた株式会社鈴勝だ。同社における数々の製品の中でも「蒲焼のたれ」は、全製品の約50%を占める主力商品となっている。この製品の成功の背景には、立地条件と歴史的な背景がある。同社が地域性からも水産系に強みを持ち、かつては日本トップクラスの鰻の生産量を誇っていた大井川流域に根ざしていたこと。また、塩の製造から始まり、醤油、ソースの開発、味噌の醸造など、進んで数多くの製品を手がけてきたこと。これらの開発における積極性が、同社を現在の立場へと押し上げたのだ。リピート購入が多く、別メーカーを試すことが珍しいと言われることの多い調味料の分野。その中において、お客様に新たな価値を提案し続けることを目指す、同社の5代目鈴木社長に、鈴勝の挑戦と進化の歴史について伺った。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

真面目な社員だからこそ変革を

鈴木社長は同社の社風を「真面目」だと語る。その中でも特に品質管理への取り組みが徹底されていると教えてくれた。これこそが、同社が塩から始まり、醤油やソース、そして蒲焼のたれといったヒット商品を生み出す土台となったのではないだろうか。過去の歴史の中でも2代目が主導していた時代は特に活気に溢れていた。2代目は自ら生産技術を研究し、競争力の高い製品を開発。さらに国内外に直接かつ積極的に売り込むことで、各マーケットの動向をいち早く掴み、他社に先んじることができていた。しかし、時代が移って「蒲焼のたれ」というヒット商品が生まれると、同社全体として挑戦よりも安定を重視し、営業活動からもそれまでの行動力と積極性が失われつつあった。鈴木社長は同社のもつ真面目さを基盤に、過去の成功事例から学び、積極的にマーケットに挑戦する姿勢を再構築していきたいと語っている。企業の体質を強化し、現状維持ではなくさらなる発展をしていく同社に今後も注目していきたい。

提案力で市場を制した蒲焼のたれ

日本国内で蒲焼のたれの高いシェアを誇り、マーケットにおいていち早く「鈴勝=蒲焼のたれ」のイメージをつくったこと。これが同社の独自性といえる。この背景には、同社の製品の価値を最大限に引き出す提案力があった。

開発当時は、鰻は白焼きで流通しており、たれは魚屋がつくって売るのが世の中の常識。その中で近隣の養鰻業者から「白焼きとたれを一緒に売ったらどうか」という相談を受け、初めて工業製品としての「蒲焼のたれ」を開発した。はじめは周囲の視線は冷ややかで「売れるわけがない」という評価だった。しかし、なんとか魚市場に置いてもらったことを機に問い合わせが殺到。実は魚屋はたれづくりを手間に感じており、消費者の隠れたニーズにマッチした瞬間だった。つまり、単に「美味しいたれ」を提供するだけでなく、マーケットに「新しい提案」をすることで、その地位を掴んだのだ。さらに流通経路を自らが開拓し、現在も顧客に認知され続けていることも同社の強みとなっている。今後、ブランドを再構築し、業界での地位を確固たるものにするためには、社外で認知されている同社のブランドイメージを社内でも共有し、両者の認識を重ね合わせていく必要があると鈴木社長は語ってくれた。

自ら提案することで未来の鈴勝をつくる

鈴木社長は現状に満足することなく、「蒲焼のたれにおいて名実ともにNo.1」になりたいと教えてくれた。そのためには製品のクオリティだけではなく、「価値」を提案し続けることが重要だという。つまり蒲焼のたれやかつての製品開発の時のように、直接消費者やマーケットの声を聴き、顧客が実際に求めているものを把握することによる、新しい提案や製品開発が必須なのだ。さらに現状維持は後退と言われるように、企業が成長し続けるためには、より一層の積極性と提案力がカギとなる。「言われたことだけやっていればいい」という意識ではなく、積極的に新しい価値を提案する姿勢を育て、社員間での認識のギャップを埋めることが、今後の同社の発展に不可欠なのではないだろうか。現在の販路に加え小売やネット販売などを通じ、顧客や消費者により寄り添って積極性と提案力を磨き上げることで、同社はさらに強いブランドとなるだろう。

価値を提案し続ける鈴勝の企業文化

経営で大切にしていることは何ですか?

経営で大切にしていることは「やらなければならないことをやる」姿勢です。経営といわれると難しく考えてしまいがちですが、シンプルに、避けて通れない困難な課題に自然体で正面から向き合うことが重要だと考えています。社員が「これはやりたくない」と思うことでも、経営者であれば必ずやり遂げるべきで、嫌な仕事や厄介な問題こそ、率先して取り組むのが経営者の役割です。一方で、やりやすい仕事や生産性の高い業務は、積極的に社員に任せます。目立たず、やりづらく、評価されにくい部分こそ上司や経営者が引き受けるべきであり、最終的にはこうした取り組みが会社全体の底上げにつながると信じています。経営者として、皆が気持ちよく働ける環境を整え、その中で自分が果たすべき責任をしっかりと果たしていくことが目指すべき理想の形です。

どんな風土の会社にしていきたいですか?

私が希望するのは、互いに思いやり助け合うことができる会社です。田舎の小さな会社である弊社は小さなコミュニティである分、「お互い様」の文化を根付かせやすい環境です。片方が一方的に助けたり、助ける人が損したりするような関係、「いい人」や「努力する人」が切ない思いをする会社であってはなりません。金銭に換算して損得を考えるのではなく、心からの助け合いができる会社風土を目指したいと思っています。そして社内に限ったことではありませんが、私が最も重視しているのは互いが信頼を積み重ね、関係性を構築していくことです。信頼こそがすべての基本です。そのためには私自身を含め、社員一人ひとりがより高いモラルをもって行動するべきだと考えています。

社内での連携はどのように取っていますか?

現在、役員には生産本部長と営業本部長が在籍しています。物事は役員会を軸に話し合って決める形ですが、実質的な運営や実務面はこの二人に安心して任せることができているので非常に助かっています。各本部の運営を両本部長が担い、それに連なる各部門においてはそれぞれの部長の意思を尊重しつつ、横の連携を重視しています。一方で会社の方針や経営に関わる部分については、縦の指揮系統を重視しています。その中での私の役割としては、直近の利益に繋がらずとも、先を見据えてリスクやコストを負う決定をすることだと思っています。今後は特に社内でのコミュニケーションを活発化させて、より縦横の連携を重視するつもりです。会社全体で長期的に将来を見据えた連携と協力を進め、改めて社員と共に前進できる環境を整えていきたいと考えています。

_①-1536x1086-1.jpg)

試行錯誤を 繰り返しながら開発された 「蒲焼のたれ」

_②-1536x1086-1.jpg)

全ての工程で 徹底した品質管理を行っている

_③-1536x1086-1.jpg)

創業以来 「手軽に本格的な味わいを食卓へ」を スローガンに、和食の味を支えている

アットホームな社風が育む 若手社員の活躍

_トプ画-1536x1086-1.jpg)

株式会社鈴勝 研究部係長 山本 隼一

株式会社鈴勝で次世代を担う一人として、鈴木社長から「縁の下の力持ち」と評されている山本さん。彼は、製品開発の中心的な役割を担い、たれや調味料の開発を中心に、顧客の要望に応じた製品づくりを手掛けている。配合の段階から製造を経て製品化まで、営業部門や製造部門などと連携しながら顧客のニーズに応える形で製品を開発しているのだ。既存製品の改良だけでなく、新しい依頼に応じた新規開発にも取り組んでおり、特に蒲焼のたれや漬けだれ、魚の加工用調味液など、同社の主力商品に貢献している。社長からは、山本さんがさらに社内外に目を向け、自らの意見を積極的に発信することが期待されており、今後は社内でのリーダーシップを発揮し、同社のさらなる発展に寄与していくであろう。今回は、山本さんに同社で働くことのやりがいや、今後の夢について伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

負けず嫌いが支える挑戦

新卒10年目を迎える山本さんは、大学時代、醤油や味噌などの醸造の研究しており、その研究室からの推薦が就職のきっかけだった。千葉県出身の彼は、東京の大学を卒業後、地元を離れて株式会社鈴勝に入社した。「やりたいことを追求したい」という気持ちを最優先に決めたという。当初は、新しい環境での生活や仕事に対して不安を感じることもあったが、負けず嫌いな性格が功を奏し、様々な困難を乗り越えながら全力で取り組んできた。その頃の目標は「自分の開発した商品を世に出したい」というものであった。しかし、時間が経つにつれて目標は「会社の成長にどのように貢献し、自分が中心となってどのように価値を生み出すか」に変わっていった。会社が今後も持続的に成長していくために、いかに売上を増やし、利益を上げることを求められているのかを真剣に考えるようになったのだ。

自らの存在意義を確立

現在の山本さんは商品開発のみならず、組織運営にも一部関与するようになり、自身の発言や判断が会社に与える影響力が増していることを実感している。自身が中心となって関わる業務も増えて、任される仕事に対する責任感と達成感を感じるようになった。運営関連の業務だけでなく、製品開発も引き続き担当しており、彼の存在は会社にとって不可欠なものとなりつつある。会社から与えられた多くのチャンスを活かし、現在では自身の専門性が活かされる重要な業務が増えたことに、やりがいや責任を強く感じている山本さんの今後の活躍に期待したい。

次世代に継承する指導者としての役割

山本さんの最終的な目標は、会社の経営に関わることである。そのためにまずは課長や部長を目指し、一歩一歩段階を踏んでいくつもりだという。入社当初の目標は「自分の開発した商品を世に出したい」だった。しかし、製品開発を続ける中で、商品の販売には営業や製造における品質管理など全ての要素が重要であると実感し、さらには経営レベルでの関与の必要性を認識するようになった。これには、入社当初から多くの期待を寄せられ、先輩や上司から手厚いサポートを受けながら成長してきたという背景もある。理想とする上司や先輩の姿を見ながら、自分もどう恩返ししていけるかを考える中で、自分の存在意義や価値を高めていくことと、自分がどう関わっていくかを考えさせる環境をつくってくれたのが大きい。「これまで受けた指導を次の世代に継承し、自分もまた指導する立場になっていきたい」と山本さんは語る。会社の中で培われた温かなサポート体制が、彼の成長を支え、次世代のリーダーへと導いているのだ。

_①-1536x1086-1.jpg)

2018年食品安全 マネジメントシステムの 国際規格である ISO22000を取得

_②-1536x1086-1.jpg)

特殊な機械でつくられている 山椒付きの「蒲焼のたれ」

_③-1536x1086-1.jpg)

SDGsにも取り組んでいる

若い世代の力で進化する未来

会社はどのような雰囲気ですか?

社内はアットホームで、年齢や役職に差があっても壁を感じさせない、和気あいあいとした雰囲気です。現在、社員数は50名弱で、そのうち20代が8人、30代が14人、41、2歳の方も5名おり、比較的若い世代が半数を占めています。ここ5~6年で急速に若返りが進み、私が入社した頃にはほとんどいなかった若手社員も、今では多くの活躍を見せています。これまではベテランの社員が多く、現場での経験やスキルが豊富な方々が組織を支えていましたが、経営陣も組織として将来管理的な役職を担うことが期待できる若い人材を積極的に取り入れることが重要だと判断し、採用に力を入れたのだと思います。社員の構成も含め、近隣の同業者と比べてもいい意味で異色だという印象はあります。

会社の将来のために何をしていきたいですか?

会社を永く持続させていくためには、売上の増加と利益の確保が不可欠です。そのためには、私も製品開発にとどまらず、売り先の開拓や販路の拡大など、利益を上げるためにより細やかな戦略を考えていくべきだと感じています。またそれに合わせて、まずは自分の立場や責任をしっかりと理解し、役職者にふさわしいレベルに到達することを目指しています。課長や部長といった役職に就くためには、部下への業務の移管と適切な管理が不可欠であり、部下を早期に一定以上のレベルにまで育て、彼らに仕事を任せられるようにすることが重要だと考えています。それによって余裕が生まれ、新たな業務やより大きな課題に取り組むことができます。失敗も成功も含めて、自分自身や部下が多くの経験を積み、または積ませ、それを成長の糧としていきたいと思います。

御社の商品の魅力を教えてください。

蒲焼のたれを中心とした鈴勝の商品のポイントは、その「本格的な味わい」を「手軽に」楽しめる点にあります。まるで職人が手間ひまかけてつくったかのような本格的な味を、自宅の食卓で手軽に楽しんでいただけるのです。また、弊社には「家庭の味を加工品で実現する」という思想もあり、それらの考えのもとで数々の商品を生み出してきました。家庭の味とは、「あ、これおいしいね♪」と自然に笑顔がこぼれるような、心温まる時間を生み出す味だと考えています。そして超多忙化した現代社会においては、簡単に本格的かつ家庭の味を味わえるようにしたい。瞬間的なおいしさだけでなく、長く愛されるおいしさを届けたい。これが私たちの想いです。「手軽に、本格的な味わいを食卓へ」をテーマに、これからも皆さまの日常に寄り添い続けたいと考えています。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

今回のインタビューを通じて、株式会社鈴勝の深い歴史とその裏にある人々の情熱を改めて感じました。特に製品に対する愛情と真摯な姿勢は印象的で、山本さんをはじめとする若手社員がこれからの鈴勝を支え、さらなる発展を牽引していくのだと確信しました。株式会社鈴勝の皆様の「家庭の温かみを届けたい」という思いが、どの製品にも息づいており、これからもその熱意が続くことを楽しみにしています。

掲載企業からのコメント

鈴勝_代表者様-1-1.jpg)

-

株式会社鈴勝 からのコメント

今回のインタビューでは、日々の業務や会社への想いをお話しする貴重な機会をいただきました。改めて、自分が会社の一員としてどのように貢献できるかを考える良いきっかけになりました。鈴勝の理念や歴史を再確認することで、今後も更なる挑戦と成長を目指していきたいと強く感じています。

企業情報

-

創業年(設立年)

1904年

-

事業内容

蒲焼のたれ、ソース、つゆ、各種たれ類の製造および販売

醤油の販売

その他食品の製造および販売 -

所在地

静岡県焼津市吉永1915

-

資本金

1,000万円

-

従業員数

46名

- 会社URL

沿革

-

1904年~1949年

1904年(明治37年)

政府から塩集荷人に指定され、鈴木勝蔵商店を個人創業

1905年(明治38年)

法改正を受けて再製塩の製造を開始

1914年(大正3年)

カフェインの国産化に着手し、製薬免許の交付を受ける

1921年(大正10年)

イカリ印の商標で食卓塩の製造を開始

1922年(大正11年)

法改正を受けて鈴与商店へ再製塩製造事業を譲渡

1926年(大正15年)

ソースをワサビ印、醤油を角三昇印の商標で製造を開始

1930年(昭和5年)

フジマルの商標で味噌の醸造を開始

1933年(昭和8年)

現在のトレードマークであるキッコーカツの使用を開始

1949年(昭和24年)

法人に組織変更し、商号を株式会社鈴勝商店とする -

1966年~1998年

1966年(昭和41年)

蒲焼のたれを新たに開発する

1971年(昭和46年)

静岡県産醤油協業組合が設立され、同時に同組合に加入して醤油醸造部門を分離

1977年(昭和52年)

浜の塩の製造を開始

翌年、鈴勝塩業株式会社を設立

1990年(平成2年)

商号を変更し、現在の株式会社鈴勝となる

1994年(平成6年)

中国での合弁会社5社の設立に参画(※現在は関係を解消)

1998年(平成10年)

品質保証マネジメントシステムの国際標準規格ISO9001(1994年度版)の認証を取得 -

2003年~2022年

2003年(平成15年)

環境マネジメントシステムの国際標準規格ISO14001(2004年度版)の認証を取得

2014年(平成26年)

食品安全マネジメントシステムの国際標準規格ISO22000(2005年度版)の認証を取得

2020年(令和2年)

経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定される

2021年(令和3年)

食品安全マネジメントシステムの国際標準規格ISO22000(2018年度版)の認証を取得

2022年(令和4年)

鈴勝塩業株式会社を完全子会社化

取材趣旨:企業インタビュー

_トプ画-1536x1086-2.jpg)

">

"> ">

"> ">

">