取材趣旨:企業インタビュー

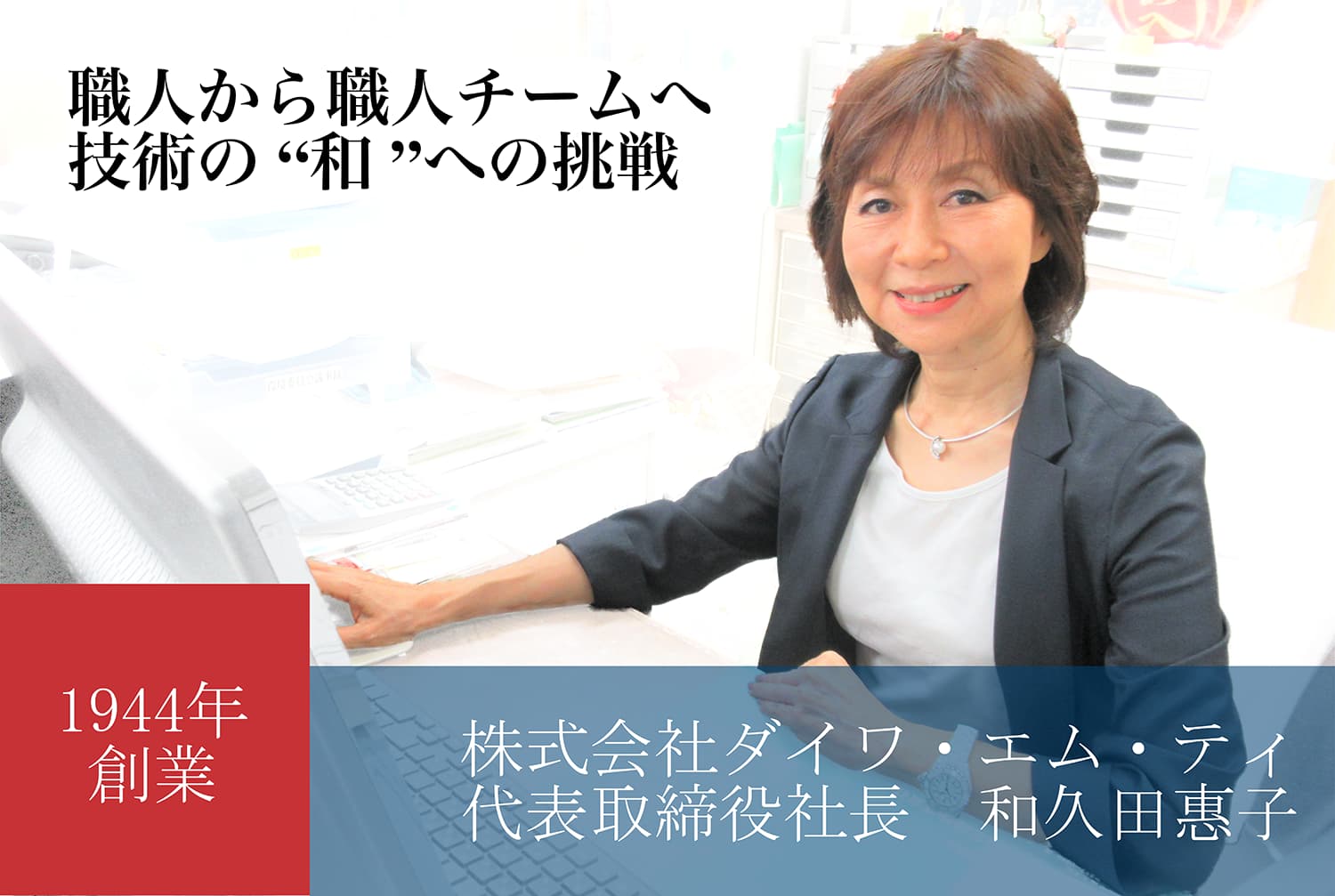

今回紹介する企業は、静岡県富士市で、自動車内装部品の量産用設備設計製作やデザインモデルの製作を行う株式会社ダイワ・エム・ティだ。1916年より職人の木型製造に始まっている創業100年を超える老舗企業だ。父である2代目社長の事業展開で企業は成長し、88歳まで現役で経営を行うが2006年に他界。まだ職人気質が色濃く残る中、和久田惠子社長は3代目として事業を受け継いだ。

学生時代はアナウンサーを志望し、広告代理店でプロモーションを行うなど、全く異業種からの転身で、当初は多くの壁にあたるも、その職人気質の良い部分を残しつつ、時代にあった事業や社風の変革に成功した。どのような思いで改革を推進してきたのか。取材中も作業着を着用し、常に現場に目線を合わせた経営スタイルと展望について伺った。

目次

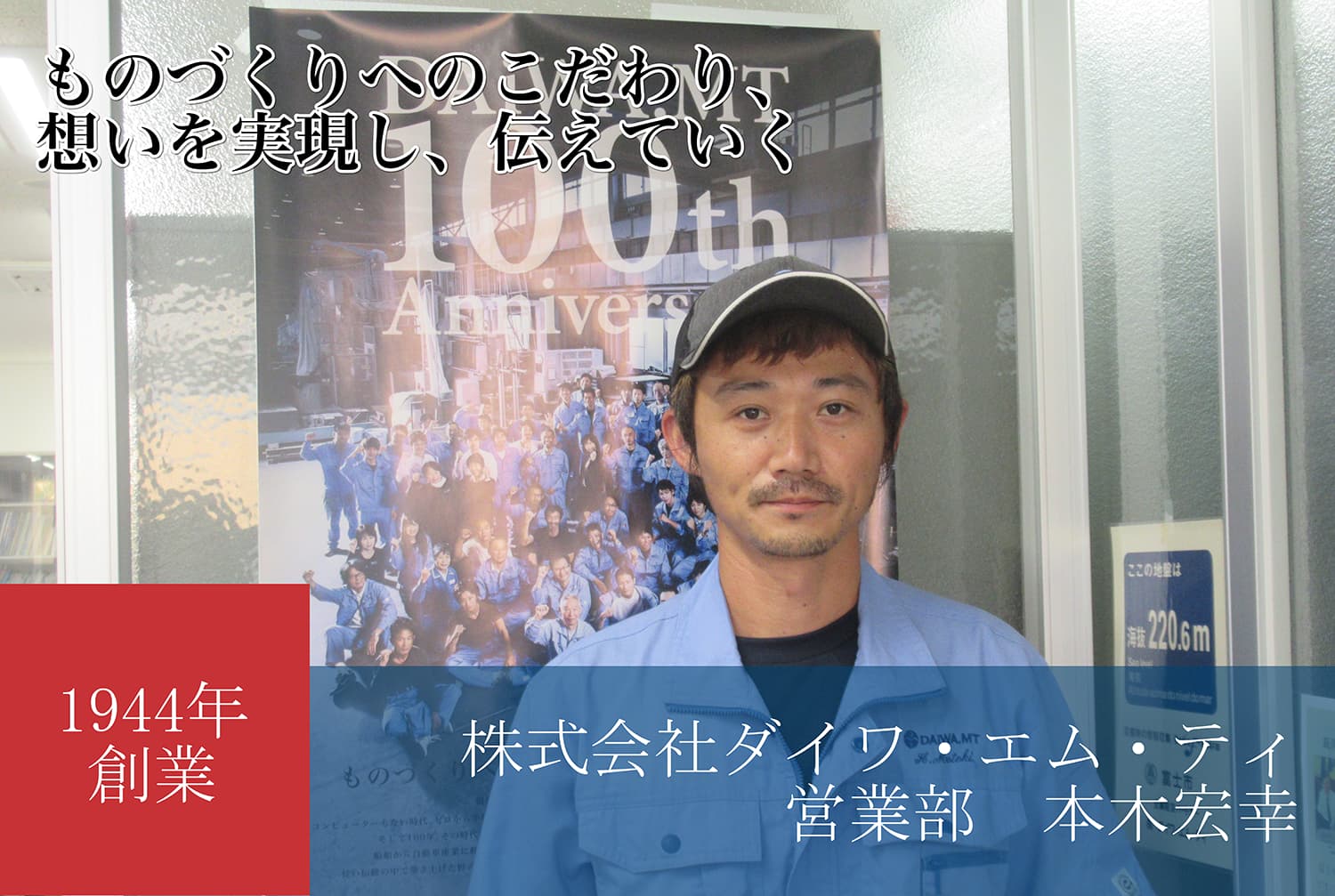

職人から職人チームへ 技術の “和 ”への挑戦

和を以て尊しとなす

「職人気質の方が多い中でもチーム全体で合意形成を取って、これで決まったのなら、"今回はこれで行こう。おー!"というような、和や協調性を大事に育てている会社だと考えています。」と和久田社長は語る。

社名の"ダイワ"は、元々、大きな和と書いていた。和を以て尊しとなす、これは聖徳太子の言葉だ。同社はこの"和"を特に大切にし、そのためのトレーニングとして研修を繰り返し、風土の下地をつくってきた。同社は職人気質の人が多く、それぞれに独自のやり方とプライドがあるが、そのやり方を一度全部テーブルに乗せ、この案件はどのやり方が一番良いのか?という議論をして、工程の共有に取り組む。これがベストだ、という話に落ち着かせるのに最初は難航したが、じっくり時間をかけて行うことによって、お互いに技術の共有ができ、コミュニケーションも促進された。

このような様々な取り組みから、"和"という社風の醸成とともに新しい時代対応に向けた組織づくりを進めている。

他社には真似できない圧倒的なノウハウの蓄積と改革の推進とは?

「まず数十年に渡るノウハウの蓄積は非常に大きいですね。」と和久田社長は力強く答える。例えば、同社の職人は木型の表面や厚みのコンマ何ミリのずれを手で触って感じ取ることができる。これは、お客さま(製造業)先での品質の差にあらわれ、長年培った同社の技術の蓄積が高く評価されている。

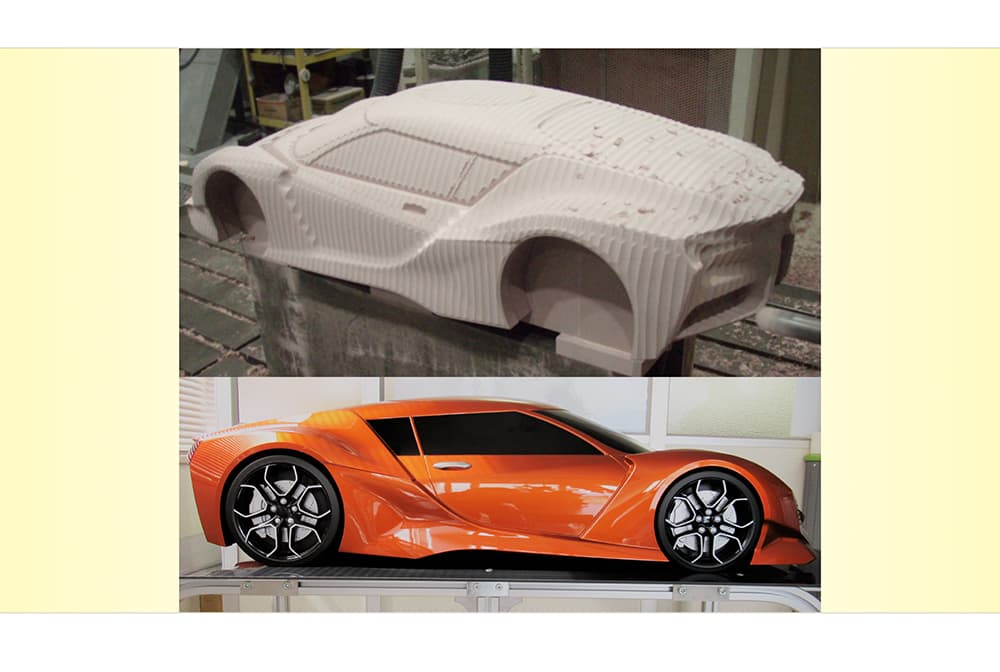

そして、時代の趨勢とともに変化してきた自動車産業のニーズに合わせ、現在ではデザインデータ作成から型の設計・試作および量産の設備製造まで一貫してサポートできる体制を構築した。

競合からの目線で見ても、製造の請負(指示した通りのものを作る)だと納期と金額の勝負となり、これは業界にとっても良くない。同社は、そこに技術とともに工法・工程の提案も付け加え、より高いお客様満足を追求した点が差別化となっている。そして、更にその先に進もうと様々なことにトライし続け、独自の地位をつくり上げた。この長年に渡るノウハウの蓄積と改革の推進は、同社の独自性であり、圧倒的な差別化に向けた強みとなっている。

伝統と挑戦の融合

同社のスローガンの1つに"進化と挑戦"がある。伝統にあぐらをかくと、過去に捉われチャレンジできない組織となってしまうことを和久田社長は知っている。

“デザイン開発部”“設備設計・製造部門”の立ち上げが、その一例だ。この部門をより進化させ、多様化するニーズに対応することで、お客さまに長く選ばれ続けると確信し、同社の収益構造の転換に成功した。

また、自社の技術承継については、エキスパート人材のスキルを若手に指導し、個々に目標を持たせ育成を図っている。このように時代に合わせた進化、つまり外部環境の変化に対応して成長する、という原理に沿って、今同社は後継者そして次世代リーダー層の育成という“伝統と挑戦の融合”の段階にきている。「急な成長や拡大はあまり考えていません。ニーズに応え続けて着実に成長していきたいですね。」そして「これだけのノウハウが蓄積されているので、それを基にもっと進化できます。もっと高い価値を提案して、ダイワさん凄いね、こんなこともできるようになったんだね、と言われたいです!」と明るく語った。

会社の革命家

どのように今の社風はつくられたのでしょうか

以前の社風は、一人親方の職人気質というか、製品を“自分の作品”として考え、お互いの情報交換を全くしていませんでした。

私の前職では、ミーティングで毎日取引先からどのような仕事・要望があるのか、など情報共有の大切さを実感していたので、入社後、その必要性を説いて、ミーティングや全体会議をしたいと提案しましたが、周囲からは“東京から帰ってきたお嬢が、また何か変なことを言っている”と総スカンでしたね。そこで、これは時間を掛けなければ難しい、と感じ、変革の必要性に気付いてくれた少し若めの中堅社員を中心にして、時間を掛けて全体を変えていく作戦にしました。こうやって、情報や成果を共有しながら、ときに面談も行い、少しずつ考え方を浸透させていき、社風を変えていきました。

ダイワ・エム・ティへ戻ってきた当初のことを教えてください

最初は、本当に自分が継げるのだろうか?という不安と、ナレーションという好きな仕事をあきらめなければならない悔しさがありました。社内での会話なんて、はっきり言って宇宙人が話しているような感じ(笑)。そんな状況で、自分の仕事も少なかったので、少しひねくれていましたが、元々喋りは得意でしたので、最初は営業について回っていました。その時一緒にやっていた人が今の副工場長で、昔からいろいろ教えてくれたので、製造業のことが理解できていきました。そして、業界の流れがわかるとだんだん面白くなってきて、上流から下流までの一貫生産の必要性に気付き、まずはデザイン開発部を立ち上げました。少し時間がかかりましたが、これが最初のチャレンジで、うまく機能したことはのちの自信になりましたね。

未来に向けた取り組みについて聞かせてください

“コロナの影響が収束した時、気付いたら取り残されている”という状況は避けるべく、この状況をチャンスと考え、新たな取り組みも始めています。

例えば、生産管理について"ある業務で費用を何%使っていて、基準を超えているのか"、"進捗状況に異常がないか"などのアラートが出る仕組みを整えています。それ以外でも、手書きだった日報をタブレットを使ってデータ化することで一括で管理するなど、生産性を上げる取り組みは継続していきます。

また、地域・社会貢献の活動の一環として、保護者同士のコミュニティで影絵劇団「Kage-Boushi(影法師)」を結成し、いろいろなお話を影絵で見せる活動もボランティアで行っています。読書が苦手な子どもたちへ、シルエット(影絵)を見せながら読み聞かせるという、想像力を養う活動も力を入れていますね。

富士の麓の現社屋

富士市今泉の時代。右下の少女が現社長。

技能塾で技術の共有

ものづくりへのこだわり、 想いを実現し、 伝えていく

株式会社ダイワ・エム・ティ 営業部 本木宏幸

今回インタビューさせて頂いたのは、営業部若手の本木さん。大学新卒で入社して十数年の現場叩き上げの中堅リーダー社員だ。ものづくりの現場で経験を積み、現在は設計や開発など新しいプロジェクトにも関わることが多く、また、社内においては人材育成委員長も務めている。

少年時代は野球に没頭し、甲子園も経験するほどであった本木さん。その野球少年だった姿とは裏腹に、幼い頃よりものづくりが好きだったという側面を持つ。どのような経緯でダイワ・エム・ティと出会い、成長してきたのか。そして、これからどのような未来を描いているかなど、3代目である和久田社長を支える次世代リーダーにお話を伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

大きな歯車より小さな歯車で

ダイワ・エム・ティの存在を知ったきっかけは偶然で、本木さんの親戚が同社に保険の営業担当をしており、その親戚から面白い会社があるよ、と教えてもらったという。 大学当時、他の学生と同じように就職活動を行い、実際大手企業の内定も頂いていたそうだ。それなのになぜ同社に入社を決めたのか? 「地元(富士市)で仕事をしたかったことと、手作業で、ものづくりをしたかったからですかね。」同社はオーダーメイドの製造が多いため、お客さまと綿密に打ち合わせをする。そういった単純作業ではないものづくりに、強く惹かれた。そのうえで、実際に会社を見て、技術の集団でありながらもアットホームな雰囲気を持っていたことも魅力に感じた。 「大企業は大きな歯車だけど、一つひとつ関われるところが小さい。中小企業であれば、歯車は小さいかもしれないけれど、一つひとつに大きく関わることができる。」本木さんにとってやりがいと成長が実感できる天職だったといえる。

顧客中心主義

「開発をする業務なので、自分が関わった製品が世の中に出た際に、やりがいや達成感を感じます。」と本木さんは語る。同社の型(真空成型など)の業務は、製造そのものより量産や安定稼働に向けた調整が大変で、お客さまからの要望は、コスト/品質/作業効率面と何軸もあり、その最適な調整には綿密なコミュニケーションと自社の経験・工夫を必要とする。実際の稼働までには、何度もトライ&エラーを繰り返し、実装につなげる。常にチャレンジだ。 過去は手作業だったものが、現在は機械でできる。ただし"ここにふくらみを付けたい"、"盛り付けて形状を作りたい"などの要望に応えるためには、手の細やかな感覚は今でも重要で、コンマ何ミリの単位を差異と感じ取る必要がある。 自動車関連でいえば、車種や型式など多種多様で、同じ部品でも案件ごとにやり方が違う。「お客さまの要望に対して細かく応えていくことは実際とても難しい。けれどもうまく応え、喜んで頂いた時が一番うれしいですね。」と明るく語った。

お客さまの喜ぶ顔が見たい、それを後輩に伝えていく

「ダイワ・エム・ティじゃなきゃこの型は作ることはできないよ!」「本木さんに任せれば大丈夫だ。」そうお客さまから信頼して頂くことが目標であり理想だと本木さんは語る。 今は他社よりも優れた技術力や調整力があり、お客さまから選ばれている。しかし、それに甘んじることなく、より高いレベルでお客さまに喜んでもらうため、現在は次世代型/新型のプロジェクトに力を入れている。それは設計やデザイン性を含め、無限の選択肢の中から最適な提案でお客さまの現場課題を解決するビジネスモデルを実現させることだ。和久田社長のもと、この取り組みは成果を上げつつある。 そして、もっと重要なことは、その環境の中で更に自身を磨き、後輩を指導教育していくことで、失敗や感動の経験からやりがいを感じてもらい、若いスタッフの育成を図ることだ。 「まだ課題はたくさんありますが、少しずつ全体を良くしていくのが自分の役目ですね。」と控え目に語るも、自社技術に対する自信や将来への強い意志が感じられた。

一緒に働いてみませんか?

現工場内の様子

デザイン開発部が作成したデザインモデル

現場から見たダイワ・エム・ティ

社内の雰囲気を教えてください

アットホームで和気あいあいといった雰囲気だと思います。今は60名くらいですが、私が入社した当時は50名に満たないくらいでした。入社したら、私が少年野球をやっていた時の当時のコーチがいてビックリしました(笑)。そのくらいの規模の会社ですので、知らない人はいないですし、みんなと会話もできます。新しいことや変革を進めるうえではそれが非常に良いと思います。大企業ではこうはいかないですよね。

それと、良い意味で職人気質な方が多くて、例えば、同じものを作るとなった場合でも、皆やり方が違います。単にバラバラというわけではなく、工程の中でこだわるポイントが違いそれぞれにメリットがあります。今は、それを共有する機会があるので、全体として会社のノウハウになっていると思います。

和久田社長の印象を教えてください

まず、従業員のいろいろな意見をとても真剣に聞いてくれます。そして聞くだけではなくて、良い方向に行くように実際に動いてくれますね。

当社に来る前は、広告代理店でナレーションなどをしていたので、すごく話が上手くて人たらしなイメージです(笑)。とはいえ、異業種からの入社なので当初は、営業マンと一緒に現場に回り、苦労しながら熱心に現場の勉強をしていたそうです。その中でもこうしていきたい、というものを少しずつ新しい形に変えていきながら今のような体制づくりをしていました。もちろん経営的な会社の資金繰りや各部署の生産管理、損益分岐点などのチェックも行い、例えば、ものづくりをしている部署の見積もりを見て、そろそろ赤字になりそうだから注意しないといけない、といったアラート出すなど、厳しい視点も持っています。

和久田社長とともに、どんな会社を創っていきたいですか?

自動車関係の仕事の比率が高いので、他の業界を取り込みたいと常々考えています。先日とある商社の方が来られていろいろお話をしたのですが、こんな業界(まだお話できませんが)の仕事もできるのではないか?と提案して頂きました。ただ、正直その業界ではまだ当社のことはほとんど知られていないので、どのように営業していけば良いのかといった課題はあります。しかし先を見据えると、難しいかもしれませんが、やはりやっていかなければならないと考えています。もちろん社長や自分もそうですが、後輩やこれから入ってくる人たちとともに、新しい分野で、自社の技術を生かしたものづくりをしていきたいですね。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

この度は快く取材を受けていただきまして、ありがとうございました。

和久田社長が思い描いている組織、チームになれれば、200年、300年と続くような企業となることは間違いないと思います。これからもぜひ御社のやり方で邁進して下さい。

掲載企業からのコメント

-

株式会社ダイワ・エム・ティ からのコメント

この度は、取材をしていただきありがとうございました。 改めて会社について話すことで、思っていたことが整理される良いきっかけになりました。今後もお客さまに愛される企業になるために、より一層挑戦していく所存です。これからもよろしくお願いします。

企業情報

-

創業年(設立年)

1944年

-

事業内容

・自動車内装部品量産用設備設計製作 ・デザインモデル製作 ・CFRP成形型など

-

所在地

静岡県富士市大渕539

-

資本金

1,000万円

-

従業員数

55名

- 会社URL

沿革

-

大正5年~昭和60年

大正5年(1916年)3月

創業者、和久田八十松が清水市松原通りにて船舶機械の木型製作所を開業

昭和6年(1931年)7月

富士市依田原、旧日産自動車吉原工場(現ジャトコ)前に移転

昭和18年(1943年)8月

富士市今泉に移転 株式会社大和木型製作所に組織変更

昭和23年(1948年)4月

和久田三郎、代表取締役社長となる

昭和45年(1970年)2月

業務拡張の為、富士市大渕2470に新築移転

昭和60年(1985年)5月

モデル加工機 NCマシン(3軸)を導入 -

平成元年~平成19年

平成元年(1989年)2月

ダッソー・システムズ(仏)のCAD/CAMシステム「CATIA」導入

平成3年(1991年)3月

高速モデル加工機、NCマシン(5軸)を導入

平成13年(2001年)3月

現住所、(富士市大渕539)に新築移転

株式会社ダイワ・エム・ティに社名変更

オークマ製マシニングセンタ(5軸)導入し金型加工も展開

セスクワ「WORK-NC」導入しCAMの効率をUP

平成13年(2001年)4月

デザイン開発部を設立

CATIA V5導入

平成15年(2003年)3月

ISO9001:2000取得

平成17年(2005年)10月

新型真空成形機導入

平成17年(2005年)11月

オークマ製マシニングセンタ(5軸)導入

平成18年(2006年)1月

和久田惠子 代表取締役社長となる

平成18年(2006年)4月

モデルマイスター導入(無気泡樹脂によるモデル製作開始)

平成19年(2007年)7月

神奈川県厚木市にデザインデータセンター事業所をオープン

「ICEM SURF」を導入し自由曲面モデリング機能強化 -

平成21年~令和元年

平成21年(2009年)2月

オークマ製マシニングセンタ(5軸)3台目を導入

平成21年(2009年)3月

大量生産用設備機械・機械治具の設計製造部署を立ち上げ

平成21年(2009年)6月

デザインデータセンターにNX導入

平成23年(2011年)2月

量産用専用機組立工場増築

平成26年(2014年)4月

デザインデータセンターにALIAS導入

平成27年(2015年)11月

オークマ製マシニングセンタ(5軸)4台目を導入

平成28年(2016年)3月

創業100周年記念事業感謝の会開催

平成29年(2017年)11月

第三工場増築稼働

令和元年(2019年)7月

労働者派遣事業認可(派 22-301180)

取材趣旨:企業インタビュー

_代表者様トプ画-2048x1448-2.jpg)

">

"> ">

"> ">

">