取材趣旨:企業インタビュー

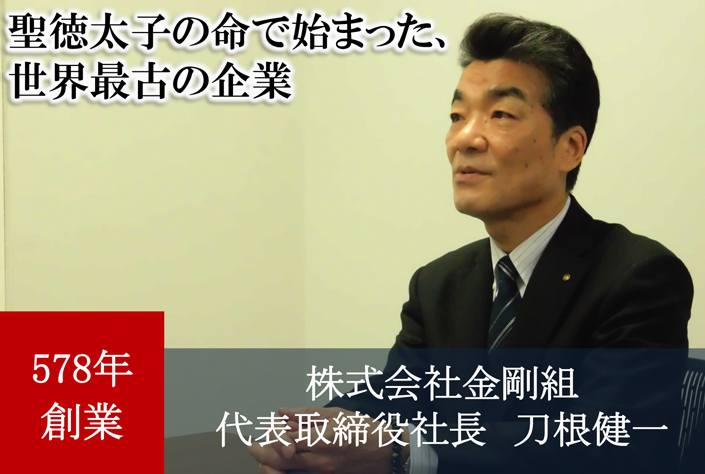

30年以上の企業生存率が0.025%と言われているほどに、企業の存続は難しい。だが、1400年以上前から存続する企業がある。それが世界最古の企業とも呼ばれる金剛組だ。歴史を辿ると聖徳太子の命で四天王寺の建立に携わったのが始まりである。金剛組は、重要文化財に登録されている江戸城や大阪城、国宝の住吉大社の復元や修理などにも携わり、まさに日本の歴史とともに歩んできたと言っても過言ではない。 そして同時に、1400年以上にわたって変革を繰り返してきた企業でもある。特に金剛組を大きく動かしたのが1868年の神仏分離令だ。四天王寺のお抱え宮大工という安定した立場を離れ、他の社寺建築に進出。そして、近年では2006年。髙松建設の傘下に入り、新生金剛組として時代に合わせた組織づくりに乗り出した。 今回はその「超」長寿企業の金剛組、刀根社長に世界最古の企業たるゆえんと、未来に向けた挑戦についてお話を伺った。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

1400年以上前からひたすらにこだわってきた「責任と誇り」

「時代を超えて誇りを持てる仕事をする」 それが、創業以来、金剛組に根付いている普遍的な想いであり、特に社寺を扱う金剛組にとっては非常に重要な考え方だ。 なぜなら、社寺建築は特殊な建築だからである。例えば、その技術。社寺は仕口・継手など、伝統的かつ高度な技法を用いて建立される。そして、数百年の歴史を刻み、時には世界遺産にまで指定され、世界中の人々から注目を集める歴史に残る仕事であるため、当然金剛組の社員にかかる責任はとても大きい。しかし、社員一人ひとりが、「自分たちの仕事は歴史に残る仕事である」という誇りを持っているからこそ、目の前の苦労を乗り越え、見るものに感動を与える仕事をすることができるのだ。建物に込められた一人ひとりの責任と誇りは、時代を超えて生き続ける。それが金剛組の仕事だ。

国宝級の建物を扱う技術を持つ職人たち

金剛組には、1400年に渡って伝承してきた国宝級の建物を扱う技術がある。例えば、釘などの金物がほとんど目に触れないよう、木と木を繋ぎ合わせてつくる技術。ティッシュペーパーの1/3、わずか6ミクロンの薄さで削るカンナ技術。そして、木材一つひとつと対話し、その個性に合わせて、社寺独特の曲線を作り出す技術。 そしてもう一つの強みは、日本全国場所を問わず、専属宮大工による均一な品質と技術を提供できることだ。金剛組は東京と大阪にそれぞれ本店があり、企画設計から施工まで社寺づくりを一貫して行っている。その中で、メインの木工事を担当しているのが、専属宮大工たちだ。金剛組の仕事のみを請け負い、金剛組の誇り高き名前を背負って働いている。宮大工それぞれが非常に高い技術力を持ち、お互いに切磋琢磨し合いながら今日もその優れた技術をを磨き続けている。 他が追随できない技術力を持ち、また、日本各地へ腕の確かな宮大工を送り出している。それは金剛組にしかなし得ないことだ。だからこそ、国宝級の社寺づくりを任されてきたのだ。工事の全体を管理する社員も全国どこへでも出張、宿泊で常駐し、宮大工以外の協力業者への指示・管理を行い、一級品づくりに取り組んでいる。

時代に合わせた変革で、さらなる輝きを放つ

1400年以上、伝統の技術を守りながら進化を続けてきた金剛組。 その名は社寺建築の世界においてブランドとして認知されている。 「金剛組に任せておけばこれから何百年にわたって安心できる」というお客様からの評判を今まで以上に広めていくことが、金剛組の目標の一つである。 その上で、今後の展開を考える中、必要なことがある。それは、「伝統の技術を受け継ぎながら、時代に合わせて進化していくことだ」と刀根社長は力強く語る。強みである技術力を十二分に発揮し、数百年に渡って愛され歴史に残る社寺を建てる企業であり続けるため、一人ひとりの技術に頼ってきたこれまでから、組織の力を生かしていく時代に合わせた変化が今まさに必要となっている。実際に、金剛組は2006年から、一般建築の営業に強みを持つ髙松建設の傘下に入り、社内に変化を起こしている。例を一つ挙げるならば、新規顧客の獲得を目指し、髙松建設の強みである企画提案型営業のノウハウを取り入れ、活動し始めている。 今日まで優れた技術力を誇ってきた金剛組は、新たな時代に向けその技術力を最大限に生かすための組織づくりを行っている。その挑戦からは益々目が離せない。

世界に誇る「超」長寿企業の神髄

刀根社長が金剛組の社長として挑戦したことについて教えてください

社長に就任してから挑戦してきたことは、会社の風通しをより良くすることと時代に合った形への変化です。 私が社長になって、初めの1年は、まずは現場のことを知ろうと思って、時間があれば現場に足を運んでヒアリングや実物研修による知識の習得を行っていました。現場の考えていることが、上層部に伝わっていないと感じたのです。このままではいけないと思って、自分が動き回って工事の社員や、お寺さんに話を聞いて、直接問題点を吸い上げて、社内に展開していくところから始めました。今ではずいぶん風通しの良い会社になったと思います。 その他にやってきたことは、時代に合った形への変化です。例えば技術の伝承という点では、ある現場に行って話を聞くと、「基準が部長によって異なる」、「部長に教わってない」と言うんです。「見て習え」の文化が強かったんですね。それを、標準ディティール集を作って技術を明文化することなどによって、「見て習え」という文化から、今の時代に合わせた形へと変わりつつあります。 金剛組の強みである伝統の技術、そして、とことんにこだわる姿勢を活かしつつ、時代の変化に合わせて改革していくことは、人生をかけて取り組みたい挑戦です。

長い歴史の中で、どんな危機がありましたか

西暦578年、かの聖徳太子の命を受け四天王寺を建立することから金剛組の歴史は始まっています。四天王寺は「日本最古の官寺」で聖徳太子が建立の命を下した7寺のうちの1つとも言われます。 ですが、明治時代には「神仏分離令」が発令され、四天王寺は付随する広大な領地からの収入を失いました。その余波を受け金剛組の立場が変わりました。金剛組は四天王寺のお抱え宮大工という立場を失い、四天王寺以外の仕事をこの時から行うようになったのです。そういった苦労がありましたが、初の女棟梁である第38代棟梁の努力もあり、困難を乗り越えてきました。 また近年、最も大きなターニングポイントとなったのが、2006年の経営危機を髙松建設に支援してもらいグループ傘下に入ったことです。金剛組は、髙松コンストラクショングループという大きな後ろ盾を得て、社内の改革に着手しました。今では、磨き上げてきた高い技術を用いて日本中の多くの社寺建築に携わり、新生金剛組として今まで以上に世の中に貢献できる組織への転換に挑戦しています。長い歴史の中で、何度も危機がありましたが、正面から真摯に立ち向かうことで、1400年以上事業を続けることができました。

最後に、これからも金剛組に求められる役割は何ですか

「さすが金剛」と言われる仕事を続けて、日本に古来からあった「信仰」の心を守っていくことです。社寺建築というのは、檀家様や氏子様がお金を出し合って、歴史に残るものをつくるわけです。だから、日本の伝統文化の担い手として、つくるものに責任を持つことはもちろん、つくってからも300年以上見守っていく責任があります。 そのために当社は工事期間中、工事担当が常駐します。檀家様やご住職に大工の仕事を見てもらったり、どんなものができるのか、理解していただく必要があると考えているためです。つくる工程にもご満足いただく。例えば、工事中の現場を案内したり、細かいディティールについてご納得いただけるまで説明することも行っています。お客様はみな、大きな期待と想いを持っていらっしゃるので、お客様の気持ちにとことん寄り添い、想いを汲み取る必要があるからです。そういった面では、金剛組の仕事とは、建設業に加えて「おもてなし」の精神が必要だと感じています。そして、私たちのつくった建物は300年以上残ります。つくった後も、アフターケアを通じてお客様と末長いお付き合いをする。そのように金剛組として当たり前のことをすることで「さすが」と言われてきたのです。社寺に関わるものとして当たり前に責任を持ち、誇りを持って仕事をするのが金剛組です。これからも私たちは「信仰」の心を守り、また日本の文化の担い手として必要とされる存在でなければなりません。

再建に携わってきた四天王寺の金堂

つるりと光るかんな掛けは一流の職人技

国・県指定文化財 日蓮宗長遠寺

美しく、力強い建築を 後世に残していく

株式会社金剛組 東京本店 設計部 近藤貴政

金剛組は、大阪と東京に拠点を持ち、日本全国の寺社仏閣の建設及び復元、修理を行っている。 今回お話を伺った近藤さんは、9年前に大阪で金剛組に入社。以来、6年間工事部門として全国各地の社寺を担当し、北は北海道から南は愛媛まで、現場の監督者として施工管理に携わってきた。そして、一昨年ついに、入社以来希望していた設計部に異動。現在は設計部の一員として、後世に長く残る社寺建築をつくるために、日々真剣勝負で腕を磨いている。 今回のインタビューでは、会社のデスクに社寺建築の専門書をずらりと並べるほどの寺社建築好きである近藤さんに、社寺建築の魅力、そして、金剛組ならではのやりがいについて、お話を伺った。

伝統の承継と挑戦の未来を担う社員の思い

寺社建築に魅せられて

無類の社寺建築好きである近藤さん。高校生になる時には既に、社寺建築の美しさに惹かれていたと言う。高校では工業高校に進学し、建築を学んだ。その後、建築の専門学校に進み、社寺建築の美しさ、力強さにのめり込んでいったそうだ。 将来の選択肢として近藤さんが志したのはもちろん社寺建築の設計と監理。 会社を選ぶ時に重視したのは、社寺建築に関する設計力が高い会社かどうかだったと言う。社寺建築は、何十年、何百年と残っていく建造物であり、天災に耐えられる堅牢な構造が必要。その上で、訪れる人々の心に残る美しい建物を設計できれば、存在そのものが人助け、世の中の助けになれるものであると考えたためだ。 社寺部門がある大手企業はいくつかあるが、近藤さんの目に留まったのは、社寺を専門にやっている金剛組。伝統に基づく設計力の高さに惹かれ、金剛組への入社を決めたと言う。

関わっている皆さんと一緒に完成の日を迎えられること

施工管理の仕事では、関係者の皆さんと一緒に、建物の完成を見届けられることがやりがいだったと近藤さんは語ってくれた。 金剛組の工事では、工事担当者が完成までの期間、現場に常駐して工事を管理する。その期間中に、お客様との人間関係も築かれていくと言う。また、一般建築と異なり、社寺をつくる時の費用は、檀家様、氏子様からの寄付によって集められている。つまり、神社や寺院は、ご住職のものではなく、檀家様、氏子様など、関係者全員のものなのである。だからこそ寺を預かるご住職の責任は重大で、完成時には感極まるご住職もいらっしゃるそうだ。 あるお寺では、竣工時に法要をした時に、ご住職が泣きながら「維持管理をしっかりやっていきます」と檀家様に対して宣言していたことがとても印象的だったと言う。 建築の仕事とは、多くの人の期待を背負った建物の建築に関わり、関係者との人間関係を築きながら満足いただける形で引き渡す、そういったところに大きなやりがいがある仕事だと、近藤さんは教えてくれた。

一人前の設計者として、長く愛される建物を作りたい

近藤さんが夢として教えてくれたのは、七堂伽藍全ての設計に携わること。 設計部に異動して1年にして、あるお寺の本堂の設計に携わった近藤さんだが、技術的な部分はフォローを受けての設計だったと言う。今は、一人前となるべく、日々努力を重ねている最中だ。 社内でも研究熱心で知られる近藤さん。大阪から東京への異動が決まった時には、自ら集めた大量の資料を持ち込み、事例を学んでいる。社寺建築には宗派により、伝統的な様式や木割りが決まっている。何百、何千とあるディティールの中から、その建物に合ったデザインを選択するのは設計者に任されているため、たゆまぬ努力で知識を付けることが必要なのである。 「やっぱり好きだからですよね」と、とことん研究する理由を教えてくれた近藤さん。自ら望んだ社寺建築の道を極め、後世に長く愛される建物をつくる、という夢に対して、一直線に進んでいる。

旧江戸城 田安門櫓復元

専属の宮大工と工事を進める

重要文化財 大阪城一番櫓

「金剛組」であることのプレッシャーとプライド

仕事をする上でどのような重責がありますか

施主様や檀家様に「金剛さんなんだから」と言われることがあります。「金剛さんに任せたんだから大丈夫でしょ」といざ言われるとプレッシャーですね。やはり、社寺建築の金剛組として名前を知られていて、施主様も檀家様も金剛組に期待をして発注をして下さっていますから。だからこそ、図面を持っていく時は入念に準備をしていきます。施主様の言葉の端々であったり、今の社寺の形、それからご住職が育ってこられた環境。見慣れている建物の形がありますから。それらの情報を踏まえて、こういうのが欲しいのかなというのをイメージして、設計をしていきます。重要なのは、経験とお客様の気持ちになりきることだと思いますね。会話しながら、どういうものを求めているのかを引き出して、いかに施主様の頭にあるイメージを立体に起こすかということには細心の注意を払っています。

絶対に譲れないこだわりはありますか

長く持つ建物をつくる。ここだけは譲れないですね。施主様がいかに望まれても、20年30年で壊れるような建物をつくるわけにはいきません。社寺建築に携わる人間として、長く持つものをつくりたいと常に考えています。社寺建築は、見た目はもちろん構造も、いわゆる一般住宅の建て方とはちょっと違う建て方をしています。使う木材に関しても、一般住宅でも使われてる木の大きさで、建築基準法には通りますが、それでは長く持ちません。費用がかかりますが、建物の骨格となる「軸組み」と「小屋組み」は十分な強度を持つように大きな木を使ってつくらせていただきます。軸組みと小屋組みをしっかりつくることで、50年60年に1回手入れをすれば、300年持たせることも可能です。

金剛組らしさを教えてください

金剛組の人は総じて優しく、お客様想いです。 常駐して管理をする中で、工事の現場を見学に来られる檀家様やご住職がいらっしゃいます。工事担当は、見学に来られた方々に、工事の進捗状況や工法などについて説明し、関係者様が「いいな」とご納得いただけるまで、とことん話し合います。 話し合いを行うことで、私たちも「良いものをつくろう」という想いが一層強くなりますし、お客様との信頼関係が深まるので、お客様からも「もっとここをこうしたい」という追加の発注をいただくことがあります。 人間関係を築いていくからこそ、追加発注をいただけたり、「次の機会も金剛組さんにお願いしたい」と言っていただくことができますし、永年、お付き合いしているお客様がいらっしゃるのが、金剛組らしさなのではないかと思います。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

日本最古、世界最古の企業とも言われる金剛組。刀根社長、近藤さんにお話しいただいたエピソードの中から、社員の皆様が、仕事に対する大きな誇り、徹底的なこだわりを持って働いていることがヒシヒシと感じられました。その一方で、企業に新しい風を吹き込むことで、組織が大きく変わっていくことを改めて実感する機会となりました。

掲載企業からのコメント

-

株式会社金剛組 からのコメント

若さあふれる企業の方とのお話しはとても新鮮で、変革を求められているこれからの時代に柔軟な発想で順応することの必要性を感じました。特に、伝統を重んじつつ、時代の流れにあった企業へ変革する為には、若い人たちの活力、発想が重要であると感じ、参考になりました。

企業情報

-

創業年(設立年)

578年

-

事業内容

社寺建築の設計・施工・文化財建造物の復元、修理等を特技とする

-

所在地

大阪市天王寺区四天王寺1丁目14番29号

-

資本金

3億円

-

従業員数

110名

- 会社URL

沿革

-

578年

578年

聖徳太子の命を受け、百済から渡来した金剛重光が四天王寺の建立に携わる -

1576年~1955年

1576年

石山寺の戦いに巻き込まれ、四天王寺は支院を含め焼失

1597年

四天王寺支院・勝鬘院(愛染堂)の多宝塔の再建に携わる

1614年

大坂冬の陣で四天王寺が焼失

江戸幕府の命を受け、伽藍を再建

1868年

神仏分離令が発令

四天王寺の寺領を失う

1934年

室戸台風により、四天王寺五重塔が倒壊

再建の命を受ける

1955年

株式会社金剛組が誕生 -

1980年~2006年

1980年

埼玉県に関東営業所を開設

その後、加工センターを開設

2006年

髙松建設株式会社の支援を受け、新生金剛組として再出発

髙松コンストラクショングループの一員になる

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">