取材趣旨:企業インタビュー

栃木県の佐野市でコンパウンド、発泡体の製造を行っている三福工業株式会社。創業は1937年だが、事業の始まりは1867年の三井福次郎商店まで遡る。代々長男が「三井福次郎」を世襲し、現在6代目代表である三井福太郎さんもいずれこの名を継ぐのだという。その老舗企業の歴史を一言で振り返れば「挑戦」である。合成ゴム、発泡体の製造において長年培った配合技術や独自ノウハウを持ち、ニッチ分野では日本一のシェアを持つ同社だが、用途開発を拡大すれば市場は無限に広がると考え、世界一を目指すと掲げている。今回は三井社長に同社が目指す未来への思いと、それを実現させる組織づくりの取り組みについて伺った。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

社員の幸せを社員全員でつくる

「社員の幸せを社員全員で一緒につくる文化」づくりをしていると語る三井社長。その背景には、父である先代社長の強いリーダーシップに牽引されてきたという同社の歴史がある。先代社長は30歳で経営を受け継いでから、合成ゴム事業を、コンパウンド事業と発泡体事業の両軸で発展させ、インドを足掛かりに世界市場へ挑戦する基盤を築いた。さらに「つくれば売れる」時代の終わりを見据え「用途開発」という考え方へシフトし本格的な営業体制を敷いた。こういったトップ主導の成長過程を見てきた三井社長は、これからさらに時代が変化し、その中で求められることはトップの強いリーダーシップよりも、社員が自発的に挑戦できる組織づくりが重要だと考え、自身の使命を「社員を幸せにする」のではなく「社員の幸せを社員全員で一緒につくる」という答えに行きつく。今は社員へ数値や指標を示すよりも同社がもっと「お客様に必要とされ続けること」「そのためにアンテナを張って会社を進化・変化させていくこと」の重要性を伝え、成功や喜びを分かちあうようにしている。

積み上げた技術がお客様の信頼を築く

練り、配合のノウハウと設備力が融合し、日本トップレベルの技術を持つ同社であるが、もっとも強みとする点はその再現性と顧客からの信頼だ。「製造業界の中では若い世代が多い会社。製造業では知識やノウハウが信頼に直結するものであり、それは長い年月をかけて築き上げていくもの。そんな中、若い世代が多くても、様々な企業から信頼してもらっているのは、今まで積み上げてきたノウハウ、設備力があるからだ」と三井社長は語る。その高い技術力により、お客様から得られている信頼があり、経験の少ない新人でもお客様から可愛がってもらえ、知識や経験を教えてもらえることもあるという。そして、その学びが社内で新たなノウハウとして蓄積され、同社の更なる強みとなっていく。このようなお客様とともに成長できる関係性が、ニッチ分野で日本一、そして世界一に挑戦できる源となっている。

若い力で、日本一、世界一企業を目指す

「新しいメンバーの成長によって、No.1のコンパウンドメーカーを目指す」というのが三井社長が思い描く今後の展望である。成長を追い続ける土台には先代から受け継いでいる挑戦するという考えがある。そのためには、お客様の新たな需要に柔軟に対応していくことが必須で、モノをつくる視点から用途を考えることが重要になるという。同社が扱う製品は土木や建築、道路工事など需要が無くなることのないところで使用されていて、可能性だけ言えばチャンスは無限大にある。三井社長は「今の製品や体制としても、可能性は100億の市場を目指せるものがある。今の幹部層、若い世代の力を借りて、まずは国内No.1のコンパウンドメーカーを目指していく」と話し、そして大事なことは、ただ売上数字を伸ばす、規模を拡大する、ということではなく、理念に掲げている「小さな分野で必要とされる会社になる」「働く人がより快適な生活ができる会社をめざす」という2つを体現することだ、と結んだ。

将来に向けての取り組みと大事な考え方

コンパウンド事業の仕事内容を教えてください

コンパウンドとは樹脂と添加剤を混ぜることで機能性の向上を図るものです。その中でも大手メーカーのOEM生産が主な仕事ですね。大手の企業が手を出せない分野だからこそ、三福工業の強みとして生かせている分野です。現在、少量多品種で業務を行っています。主に10トン単位の規模で依頼を受けているのですが、大手からしたら量が少なく、着手できない分野です。また、日本国内の中小企業で対応できる企業も少ないので、会社の成長に繋がる事業です。大手メーカーのOEM生産をしているからこそ、信頼をしてもらい新しい仕事が繋がる機会もあります。様々なコンパウンドを手掛けることで新たなノウハウをつくり出すことにも繋がりますし、一般の方にはなじみのない分野かもしれませんが、奥の深い仕事ですよ(笑)。

三井社長が組織づくりにおいて、こだわっていることは何ですか?

次長・課長・係長クラスの現場のリーダーを中心として、社員全員が会社全体のことを考えられる組織づくりを目指しています。次の世代を担う人たちが今後の会社のことや製品のことについて、現場の社員を巻き込んで考えていけるような組織をつくることが会社の成長に繋がると思っています。今までは、上司の一方的な情報発信だけで終わっていたこともあったので、現場の社員と幹部層で情報交換をすることを意識して、それができるような場をつくっています。組織をつくることは非常に時間がかかるものだと思うので、長期的な視点をもって、どのような取り組みをすれば社員の意識が変わるのかを考え、まずは次世代リーダーの意識改革を行い、最終的には社員全員が会社のことを考えられる組織をつくっていきたいですね。

これから大事にしていきたいことは何ですか?

改めて先代が大事にしてきた「挑戦する」ということを、社員に浸透させていきたいですね。昔に比べ会社が成長し、安定基盤ができたため、会社全体として挑戦するという気持ちが薄くなってきたと思います。ここから更に成長、進化をしていくためには改めて昔の「挑戦する」という気持ちを持って業務に取り組むことが非常に大事です。安定した基盤はあるので、社員には失敗を恐れず、より積極的に新しいことに取り組んで欲しいです。また、採用に関しても一緒で「新しい挑戦」ということに共感できるような人に入社して欲しいですし、そのような人に今後の三福工業を引っ張って欲しいと感じています。

創業時と現在の社屋

主力事業であるコンパウンド

高い技術を生み出す三福工業の設備力

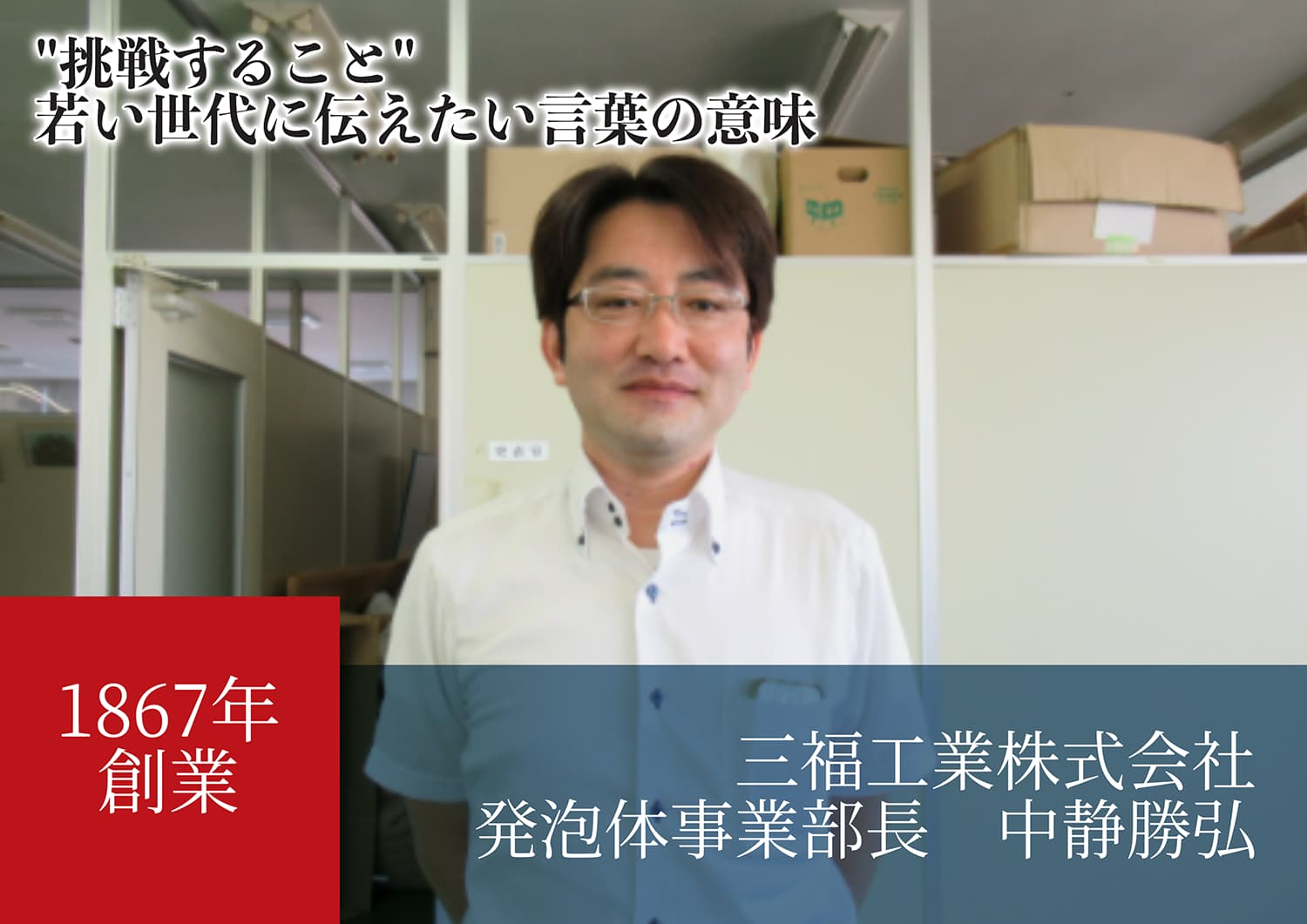

"挑戦すること" 若い世代に伝えたい言葉の意味

三福工業株式会社 発泡体事業部長 中静勝弘

三福工業株式会社で発泡体事業部の部長を務めている中静様。先代社長が同社の営業体制を強化を図っているなか、OA機器販売の経験を生かせると考え入社。“用途開発”という同社の営業に難しさとやりがいについて、「世の中にない製品をつくりだせる」点だと話す。持ち前の営業力を生かし発泡体の用途開発のため、日本全国を飛び回り、同社の営業の基盤をつくってきた中静部長の今の思いは、同社が大事にしてきたことを若い世代に伝えていくことだ。今回の取材では、中静部長のキャリアとともに、未来の会社づくりへの思いを伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

三福工業の営業基盤をつくる

中静部長は生まれも育ちも栃木県佐野市。地元の企業ということもあり、もともと同社の名前は知っていた。当時、地元で仕事をしたい気持ちもあり、22歳で中途入社した。それまでOA機器販売の営業経験を持つ中静部長は、当時先代から「これから本格的な営業の組織をつくっていきたい、その一翼を担って欲しい」と言われた。つまり、中静部長のキャリアはそのまま同社の営業の歴史となる。当初は10歳年上の上司と二人三脚で全国を駆け回り、その頃の営業活動を「ゼロからつくる難しさ」と振り返る。発泡体の用途は未知数でチャンスは多いが、形になるまで時間がかかる。そのため、数年かけて用途開発・試作・テストを繰り返し行い契約になることもある。現在は、そういったプロジェクトが数十単位で並行的に稼働している。そのように営業部門に20年以上従事した中静部長は、現在は営業・製造を共に統括する立場で、国内外への市場へチャレンジし続けている。

世の中にないものを開発する

やりがいについて「従来なかった用途を開発し、世の中に新たな製品をつくり出すこと」と語る中静部長。発泡体の営業は新たに用途を見つけ出すところから始まる。そのため、どのような使われ方をするのか、どんなメリットがあるのかをゼロから考える必要があるのだ。過去の実績としては、木質のフローリングに発泡体が使用された例がある。昔、大工がフローリングをつくるには工程が多く、下地をつくる作業に時間がかかっていた。そこで下地に発泡体を使うことで大工の時間を削減できるという用途を開発したのだ。そして、フローリングに使用する発泡体の用途は建築業界に広まり、全国に普及した。中静部長は「ゼロからつくるとなると数年がかりの提案となる。ただ、決まった時は言葉にできないほどの嬉しさがある」と話す。何もないところから自分で地図を描く。そして、数多くの失敗を乗り越えて世の中に自分の開発したものが出るからこそ、決まった時の喜びは計り知れないのだろう。

"挑戦する気持ち"を浸透させる

先代から教わった挑戦する気持ちを若い人に伝えていくことが中静部長の目標であり、役割だ。現在、三福工業は日本トップレベルの技術力を有しており、お客様からの強固な信頼という基盤もある。しかしそのために、安定志向が強まってしまうという懸念も中静部長は感じている。これからさらに同社が成長をしていくためには、先代が大事にしてきた挑戦という姿勢を社員全員に浸透させる必要があると考えている。「失敗するのは大いに結構、頭で考えて行動に起こさないのはダメ」と挑戦し続けることを説いた先代の言葉で、考えながら走り続けることが大事であり、その中での失敗は今後の糧になると考えていた。今は、先代に代わり、中静部長や幹部たちが若い人たちに、先代が大事にしてきた言葉を発し“挑戦”という大事な考え方を若い世代に伝えていくことで、世界一の企業に向け、失敗を恐れないチャレンジできる組織がつくられていくと確信している。

世代を超えたコミュニケーション

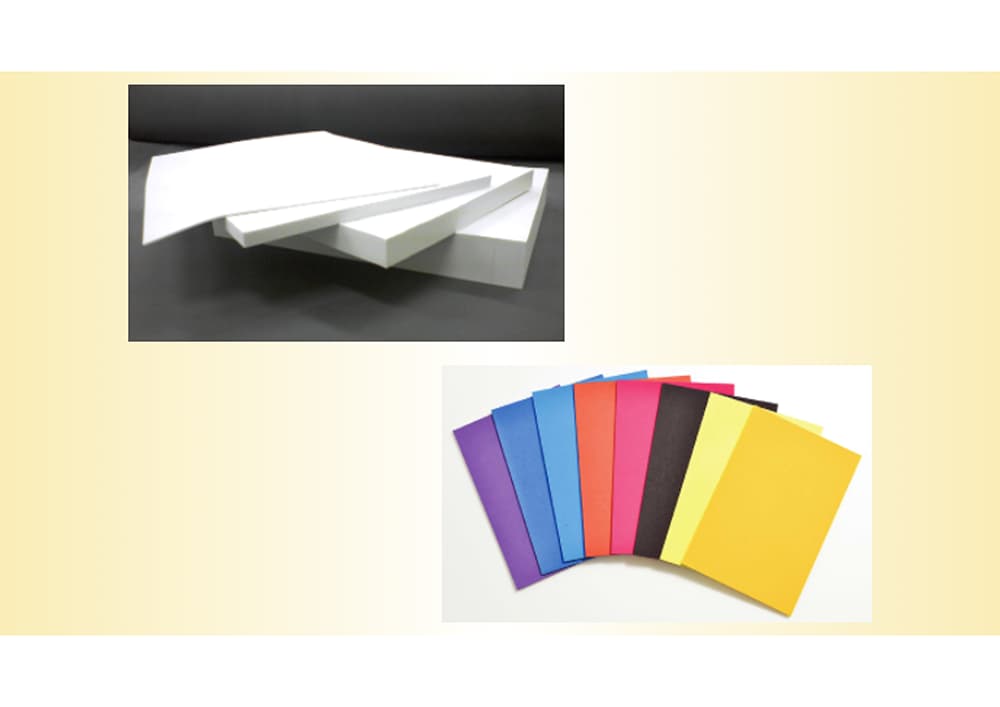

主力事業である発泡体

月一回行われている研修風景

三福工業が守り、積み重ねてきたもの

先代と社長はどんな人ですか?

先代は新しいことに挑戦することを常に説いていた人ですね。いわゆるワンマンというタイプではありませんが、フットワークもよく、なんでも自ら率先して行動していました。社長は先代の挑戦する姿勢を引継ぎつつ、さらにこれからの時代は“組織で結集して挑戦する”ことを説いている人ですね。先代は当時、外部の様々な方と自身で関係性を構築し、当時のノウハウではとてもできない、という案件を持って帰ってきて「これできる?って(笑)」。当然、失敗するケースもありましたが、試行錯誤してクリアしていきながら、結果としてその挑戦が今の礎となっていると思います。そして今、社長は新しいニーズへ挑戦するために、部署ごとの連携をすごく大事にしていると感じます。それは三福工業がメーカーとして、今後より多角的な挑戦をするうえで、横断的な組織の連携が重要だということですね。拠点も仕事内容も異なるので、時間はかかりますが、少しづつ変化もでてきています。

“用途開発”に向けて、意識してきたことは何ですか?

「遊び心を持って仕事をする」この考えが非常に大事だと思います。私たちの製品はどこでも売れるものではないので、新たなニーズを見つけ出すためには斬新な発想が必要です。まず幹部たちが自由な発想を持つことが大事ですが、現場の社員が日々仕事の中での遊び心や新しい気づきを持つことも重要だと思っています。仕事は面白い方がよいし、結果としてそれが、様々な新しいことに挑戦する原動力になりますね。その考えがもっと広まれば、より自由な発想を生み、きらりと光る三福工業の特徴に繋がると思います。これからも、新たな製品をどんどんつくりだし「この分野ではやはり三福工業さんだよね!」と言われる存在で居続けたいですね。

組織づくり、人づくりに向けた会社の取り組みは何ですか?

座学の形での研修も取り組んでいますが、実践の中で学ぶことも仕事においてはとても大事です。現場には様々な成長できるチャンスが眠っていて社員同士がお互いで切磋琢磨できることが理想です。そういった状態に向けて、今は次長、課長、係長など階層に分けて社員教育を月一回実施しています。そして、そこで学んだ現場のリーダーが現場の社員を巻き込んで、現場の課題を自主的に発見し、改善活動を推進する状態を目指しています。

それ以外では、全体的に社員はみな真面目ですが、それがゆえに、変化を喜ばないというか、失敗が嫌で手堅いことをしようという側面もあり、こちらは環境を変えていきながら浸透させたいですね。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

この度は取材をお受けいただき、誠にありがとうございます。

三福工業様が今まで大事にされてきた「挑戦する」という気持ち。

そのお話を聞き、非常に感銘を受けました。

今まで様々なことに挑戦され、そして今後も挑戦を続けられる同社から目が離せません!

掲載企業からのコメント

-

三福工業株式会社 からのコメント

本日は弊社を取り上げていただきありがとうございました。 弊社の歴史や大切にしてきたものを改めて振り返れる機会となりました。これからも地域や社員のために新たな製品を生み出していきたいと思います。今後の三福工業にぜひ注目していて下さい。

企業情報

-

創業年(設立年)

1867年

-

事業内容

ゴム・樹脂の混練り加工とEVA発泡体製造販売

-

所在地

栃木県佐野市植下町1248

-

資本金

3,000万円

-

従業員数

175名

- 会社URL

沿革

-

1867年~1998年

1867年

米穀商・三井福次郎商店として創業

1916年

3代目三井福次郎が、味噌・醤油の醸造業を始め、その後も時代に適合した製品作りを志す

1937年

藤倉ゴム工業(株)植野工場として発足

1948年4月

三福工業株式会社を設立、ゴム布の縫製加工を開始

1963年7月

藤倉ゴム工業(株)、日本ゴム工業(株)の協力工場として布靴工場を本格稼働

1971年4月

布靴から業種転換し、ゴム精練部門を本格稼働

1974年12月

「シャルルEVA」の商標で発泡体部門を本格稼働

1979年4月

5代目三井福次郎、30歳で社長に就任

1985年4月

葛生工場を開設、発泡体の加工能力を倍増させる

1992年9月

福島県田村郡大越町牧野工業団地に福島工場を開設、ゴム精練部門の生産能力アップを図る

1992年10月

ダイキン工業株式会社とフッ素ゴムコンパウンドの製造販売を目的とする合弁会社ダイミクス株式会社を設立

1997年7月

葛生第2工場を建設し、発泡体の加工能力を増加させる

1998年3月

インド国内の会社と合弁会社(合成ゴム、コンパウンド製造販売)を設立(2011年合弁解消)

1998年10月

会社設立50周年記念式典を挙行する -

2001年~2008年

2001年5月

福島工場に第2工場を建設し、生産能力アップを図る

2004年4月

栃木県佐野市栄町工業団地に佐野工場を開設、発泡体部門を集約し生産効率アップを図る

2005年6月

福島工場に第2倉庫を建設

2005年12月

インド企業、国内貿易会社、当社の三社の出資にてJMF Synthetics India(ゴムコンパウンド製造販売)を設立

2008年6月

コンパウンド事業部、佐野工場にフッ素ゴム混練りの第2工場を開設

2008年7月

発泡体事業部、佐野工場に粉砕工場を開設 -

2011年~2019年

2011年4月

葛生工場にフッ素樹脂コンパウンド専用工場を開設 韓国の株式会社又新化学(ゴムコンパウンド製造販売)へ出資

2012年10月

インドにMITSUFUKU COMPOUND PRIVATE LIMITEDを設立

2014年1月

福島工場に第3工場(樹脂/カーボンMB専用工場を建設し、生産能力アップを図る

2014年6月

三井福太郎、代表取締役社長に就任。5代目三井福次郎、代表取締役会長に就任

2015年10月

福島工場に第4工場(熱可塑性エラストマー製造工場)開設

2017年3月

タイにタイ現地企業との合弁会社CS Mitsufuku Elastomers(フッ素ゴムコンパウンド製造販売)を設立

2019年4月

福島工場に物流倉庫を建設

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">