取材趣旨:企業インタビュー

岐阜県恵那市にある株式会社中山理研。金属加工、陶磁器などの表面処理加工において幅広い独自の技術を築き上げ、県内を中心とした様々なお客様からの信頼が寄せられている企業だ。「生涯教育の中に経営があり、“自分は何を持って幸せになるのか”を社員に伝えたい」そう語るのは中山理研2代目の田中社長である。創業者の父から会社を受け継ぐことになったが、48年という長きにわたり、会社を発展させることができた理由は、「マネジメントと教育」という組織と人間のあるべき姿を追求してきたからである。同社が築き上げてきた組織・人と文化、そして今後の展望について田中社長に伺った。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

「環境整備」を通して主体的な「人」をつくる

同社は自ら主体的に動くということを大切にしている。その考えが社員に浸透していったきっかけは、「掃除」である。「海外からもお客様が、うちの掃除を通して人間・組織形成を行っていることを参考にするためにわざわざ訪れる」と自信を持って語る田中社長。以前は、自身の課題は棚に上げ、給料や待遇だけを会社に求める社員もいたという。当時はバブル崩壊直後であり、日本の産業構造が大きく変わり、それに伴い事業内容を大きく変えていかなければ、会社として生き残れないという状況だった。何をするべきかを社員全員で検討した結果、製造業の基本である社内環境の整備に着目し「掃除」を始めた。整った環境で効率的に仕事を行えるようになりコミュニケーションも円滑になった。効果は実際に数字にも表れ、それまで多発していた不良を大きく削減し、その不良対応で発生していた残業もなくなり終業時間内に終えられることが多くなった。今では自主的に社内環境を良くする提案も自然に出てくる雰囲気があり、「掃除」という行動が主体的に動くことという中山理研の社風を生み出したのである。

中山理研が幅広いお客様に選ばれる理由

「多品種少量製造でたくさんのお客様を持っていることが強みです」と語る田中社長。幅広いお客様に選ばれることを可能にしているのが、エッチング、レザー、NC加工などといった金属を中心とした小ロット加工である。また、陶磁器関連事業をスタートしてからまだ4年目であるが、地域の100%近くの事業者から、中山理研に依頼が来ている。それは陶磁器業界は経営者の高齢化が進み、業界全体として衰退しているところへ中山理研が高精度な独自の電子技術を武器に参入し、陶磁器業界の救世主として業界から期待を寄せられているからだ。そして田中社長は「技術だけでなく、当社が評価されているのはやっぱり掃除を中心とした企業文化です。」と何度も繰り返すほど、「掃除」という取り組みを大切にしている。社員たちが現場や地域の清掃に参加することでの気づきや改善を重視しているのだ。この取り組みによって社員が育ち、中山理研のブランドとなり、同社が高い品質とともにお客様に選ばれ続ける理由となっている。

グループ一体化戦略そして次世代へのバトンタッチ

田中社長は「世の中に必要とされている技術を残していかなければならない」という強い使命感を持っている。

独自の強みである小ロット加工の技術を守っていくために、さらに精密な金属加工技術の習得に着手し、レザーで厚みのあるモノを切ることができる機械をドイツから仕入れ、より幅広い分野の製品を加工できるようにしていくという。陶磁器の技術に関しては、海外(主に中国)に太刀打ち出来る独自の技術を確立して顧客の信頼向上と陶磁器業界の底上げに協力したいと考え、技術品質においては一切の妥協がない。また、今後はグループ会社である東海神栄電子工業の「営業力」と中山理研の「独自の技術」というお互いの強みを組み合わせ、営業販路を拡大させるなど、一体化の動きも考えている。

まもなく創業50年を迎える中山理研。グループの連携とともに後継者の育成など段階を踏みながら、次世代への体制づくりを進める田中社長は「グループ全体で中山理研の独自の技術を守って行く」と語り、未来に向け組織として進化させていく決意を見せた。

田中社長が語る、「人」、「組織」の育て方

部下の成長を感じる時や指導するポイントは何ですか?

中小企業の場合、社員をしっかりとした人間に育てるために「今いる人をどう伸ばし、活かしていくか」が大切であると考えています。地方の中小企業は、大手のように最初から能力が優れた人を採用できるわけではありません。当社にも勉強が嫌いな人がいれば、自分勝手な人もいます(笑)。ですが、どんな人でもしっかり向き合っていけば、必ず良いところあり、私はこの人はダメだと最初から批判したり、馬鹿にするのではなく、しっかりとした人間に育てていくために必要なことを考えます。その上で、改善が必要なことを厳しく指導することもありますが、必ずフォローをするようにしています。そしてこの思いが伝わった社員は実際に大きく成長しました。ご縁があって中山理研を選んでくれたわけですから「今いてくれる社員を大切に育てる責任がある」という考えは今後も守っていきたいですね。

グループ企業として強みや各社の連携はどのようになっていますか?

社員の雇用を守るということが強みです。グループ企業として、連携して社員教育を行っているため、会社を越えた異動をすぐに行うことができます。不況になった時でも、グループとして連携し、対応ができますし、会社同士で営業的なフォローができる体制ができています。雇用を守るということは社員の安心感に繋がります。うちも来年で50年間になるぐらい長い歴史を持っていますが、この約50年間の中で、何かあった際には社員が会社を越えた移動が可能だったからこそ、業務の助け合い、スキルアップの多様化があり組織として成長できたと実感しています。会社の規模自体は小さくても、グループで連携し、フレキシブルな対応ができるというところはグループ会社としての強みとしてますます進化させたいですね。

田中社長が考える組織づくりのゴールと世代交代についてお聞かせください。

大切なことは、次の経営者がやりやすい人事体制をつくることです。そして私の引退後は自分の考えを押し付けるようなことはしてはいけないと思っています。最終的な組織づくりのゴールは、経営者と全社員が協力して会社を盛り上げていく組織になることです。そのような会社を目指す指針として、「ピラミックス成長理論」という私が発案した経営における基本方針があります。その基本方針がある程度の段階まで浸透した時に引退すると思います。ただ、フォローだけはしていくかもしれません。一番良いのは会社が良くなることなので、私は邪魔にならないようにサポートだけをする形になると思います(笑)。

そのようにしていけば、自然と次の経営者がやりやすいよう体制に変わっていくと考えています。

その先ですが…私が自分なりに学んだことを若手の経営者に伝えていきたいですね。

田中社長の提唱する“ピラミックス成長理論”

海外から視察も来る中山理研の掃除活動

人の教育こそ組織強化の要

共に働く社員、お客様、家族 関わるすべての方に全力投球

株式会社中山理研 製造部課長 岡田暁彦

今回お話を伺ったのは、中山理研の製造部課の岡田課長だ。「入社した当初は田中社長によく叱られた」と笑いながら語る岡田課長。当時は前任の製造部課長の下で仕事を教わっていたが、入社3年目でお世話になっていた前任が部署移動となり、急遽、代理を務めることになる。皆年上で実力・経験がない中で、指示をしなければいけないという苦労を乗り越え、製造部課長にまで上り詰めた。それは「社員」、「お客様」、「家族」どんな人にも向き合い、寄り添い続け、全力投球で人生を送りたいという想いがあり、その姿勢が周りの人を動かした。そんな岡田課長に中山理研と自分の「未来」や、働く上での「やりがい」そして田中社長への想いを伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

「人の成長」というワードに惹かれ入社を決めた

岡田課長は高校卒業後からずっと中山理研に勤め、今は課長の立場で部全体を任されている。自身の価値観として、大学へ進学し、4年間勉強をする時間を、その4年間で社会人として働き、社会人としてのアドバンテージを持った方が良いと考えており、当時、進学は一切頭の中になかったという。働く条件を主軸とし就職先を探していた時に、ふと目に入ったのが、「人の成長」と記載されていた中山理研であり、興味を持った。改めて、田中社長の組織・人の考え方を聞き、入社を決意する。今でこそ、課長という立場だが「入社当初は一番と言って良いぐらい社長に怒られていた」と笑いながら当時を語る。それでも、中山理研で続けられている理由の一つは、「家族」を大事にする姿勢を会社が示してくれたことだ。入社1年目で子供が生まれた岡田課長は、自分が持つ家庭は幸せにしたいという想いが昔からあった。そんな岡田課長を、田中社長は1人の社員としてだけでなく、人生の先輩として生き方までも教えてくれた、という。そしていつか自分も田中社長のような存在になれるよう日々成長している。

お客様のためにどんなことも厭わない

仕事をする上でのやりがいはお客様に「良かった」「助かった」という言葉をいただけることだと語る岡田課長。同社の作業は基本ルーティン作業であるが、注文の中には今まで自分たちが作ったことのないモノを頼まれることもある。中でも、印象的と語ったのが蛍光灯の基盤を作ったことである。今では分割して作る技術が発達しているが、当時はまだその技術がなかった。この難しい注文に対して時間をかけ、試行錯誤を繰り返し、やっとの思いで完成させ、お客様の元へ納品すると、すぐに電話が掛かってきて「中山理研さんのおかげで出来たよ、ありがとう!」と感動されたという。「苦労した分、心に響くものがあった」という経験を経て、今はどんなに難しい注文でも、断るのではなく、お客様の要望に応えることが大切であると語る。限られた設備の中で、今までの自分たちの知識・経験を組み合わせてつくっていく。自分たちで工夫して仕事をし、その結果お客様に喜ばれることが中山理研での仕事のやりがいだ。

工場を一貫体制にしたいという中山理研への想いが詰まった夢

今、中山理研の工場は部署ごとに分かれている。岡田課長にはそのバラバラに分かれている工場を一貫体制にしたいという夢がある。組織としてより良い方向へ行くためにという岡田課長なりの中山理研の未来像が感じられる。そして岡田課長は「中小企業の弱点は、毎年新入社員を入れることができず、世代交代が進まないこと」と話しており、実際に岡田課長と同じ部署の後輩とは10年離れており、その間は一人も新入社員が入って来なかった。そこにさみしさや怖さを感じていた岡田課長は、バラバラのラインを一貫体制にすることができれば、お互いの部署のことも理解でき、世代を越えた縦横のコミュニケーションも広げられ、会社全体のことを全員が知ることにも繋がると考え、方針発表の際、自身の目標として掲げた。この現場リーダーとしての思いが詰まった夢を現実にするため、長期の計画を立案し、毎年の部門の計画やその実践の振り返りなど、夢を実現させるためのプロセス管理をしっかり行っている。

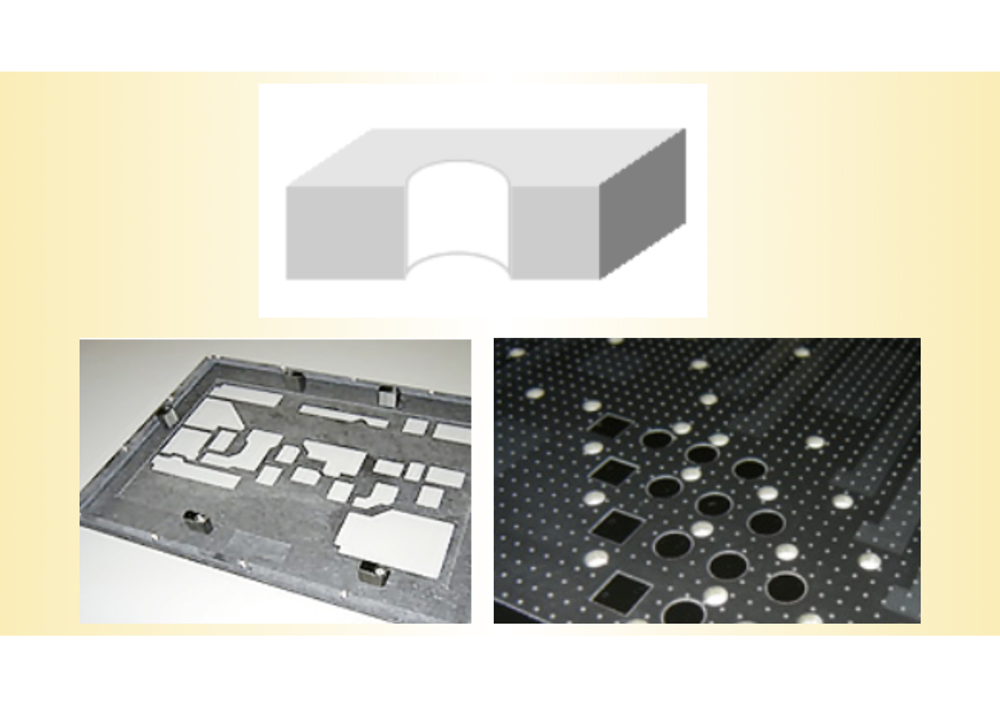

主力となるメタルマスク、SMTボード、Dipパレット

ニッチトップの製品が生まれる5Sの 行き届いた製造現場

コミュニケーションは質も量も共に大事

岡田課長が考える、「真のコミュニケーション」と社長への想い

課長として部署の管理をする上で心掛けていることは何ですか?

私の中で絶対条件があって、まずは基本中の基本である挨拶や、帰り際に一言プラスで言うということはとても大切にしています。コミュニケーションはどんな時も、どこへ行っても大切なんだと学ばせていただきました。良いコミュニケーションは質ではなく量が大事なんですね。それに気付かせてくれたのは社長です。社長は基本的には現場には出ませんが、本当に皆で協力しないと回らない仕事が発生した際は、「わしにもやらせてくれ」と社長が先陣を切り、作業の休憩中も、社員とのコミュニケーションを欠かさない姿を見てきました。その姿を見て、コミュニケーションは効率ではなく、どれだけその人と話したか、関わったかが大切だと気付かされました。

その部分は課長になった今でも大切にして実践しています。

岡田課長にとって、中山理研にとって、田中社長はどのような存在ですか?

私にとっての社長は、ありきたりにはなってしまうのですが、「親」みたいな存在です。

入社間もない頃は、身だしなみについても、親のようにうるさく言われてましたね(笑)。

私が目標にしている「一日一回は全員とコミュニケーションを取る」ということを体現しており、常々、社員のことを気にかけたり、毎日のように声をかけたりなど、「親心」を持って接してくれる方です。中山理研にとっては、一言で言うと「会社の象徴」ですよね。

掃除の文化、人の成長の文化といったところを1から作ってくださった方で、地道にこつこつ努力する姿を全社員が間近で見てきました。一気に「100」まで上り詰めたわけではなく、本当に「1+1」を少しずつ積み上げてきた方で、その姿勢は今の社員の仕事へ取り組む姿勢に、大きくつながっていると思います。

グループ会社としての連携や事業の展開についてお聞かせください。

事業の方向性としては、全国展開しようとしていますが、コロナ禍の影響で営業のアプローチがしずらい状況になっていますね。ただ、それを理由に口を開けて待っていると、半導体不足でお客様が仕事ができない状態になってしまいます。その状況を打開するためにホームページやインターネットを充実させ、お客様からアプローチしていただける仕組みを作っていくという方向性に変わってきています。今は自分たちが訪問するプッシュ戦略からお客様を引き込むプル戦略に変えていくという過程です。また、事業内容としては電子業界の中で、今まで参入していなかった有名どころの携帯電話会社とのお仕事の話もでてきています。新しい取り組みというだけでなく、金額的にも大きい事業となってくるので、そこで実績をつくり横展開していきたいですね。そういったお客様の要望に応えるには、チームで質の高い製品を作り上げていくかなければいけません。うちならではの小回り効かせ、確実に仕事をこなすという強みを活かして、事業全体を盛り上げていきたいですね。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

お忙しい中、取材にご協力いただきありがとうございました。

中山理研様の「独自の技術」をつくり出した根底には主体性という社風があり、「人・組織の成長」があってこその「事業発展」があると改めて考えさせられました!益々のご活躍を期待しています。

掲載企業からのコメント

-

株式会社中山理研 からのコメント

今回の取材の中で、私の大切にしている人材育成のこだわりを社外、そして社内へ発信することができ、改めて、中山理研の進むべき方向性を明確にできました。この記事を通じて、弊社の魅力、そして「人を育てることは無限の可能性がある」ということに共感していただく人が少しでもいるのならば、社内だけでなく日本の様々な中小企業にとって、味のあることをお話できたのではないかと思います。

企業情報

沿革

-

1973年~1979年

1973年

資本金50万円にて会社を設立

腕時計の文字盤印刷開始

1974年

箱尺の生産開始

1975年

資本金を150万円に増資

1976年

資本金を700万円に増資

1979年

セラミック基板(HIC)の製造開始

プリント配線基板の印刷開始

工業用フィルムの生産開始

シルクスクリーン版の製造開始 -

1984年~2004年

1984年

セラミック基板(HIC)の製造撤退

1989年

メタルマスクの製造開始

代表取締役に田中義人就任

腕時計の文字盤印刷撤退

1995年

資本金を1,000万円に増資

2003年

基盤実装用治工具(搬送キャリアボード)の生産開始

2004年

東京に営業拠点を開設

ISO 9001取得 -

2006年~2011年

2006年

YAGレーザー加工機導入

ISO 14001取得

2007年

CO2レーザー加工機導入

2008年

実装用治工具生産工場増設

NCルーター加工機導入

2009年

CO2レーザー加工機増設

工業フィルム事業 グループ会社へ移管

シルクスクリーン版製造事業 グループ会社へ移管

2011年

東北営業所を開設

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">