取材趣旨:企業インタビュー

兵庫県の淡路島でステンレスタンクの設計から製造を手掛けている株式会社キド。同社は1947年に木戸農機具店として創業した。創業当時は、農機具の製造販売を通じて、金属を扱うビジネスをスタート。その後、牛乳を貯蔵するタンクなど様々なステンレス製品を取り扱うことになった。長年、ステンレス加工に精通している同社は食品分野だけでなく、化学・医薬品分野にも展開し、今もなお新たなチャレンジをし続けている。その背景には長い時をかけて受け継がれてきた確かな技術力があるという。今回は、時代に合わせ様々なチャレンジを行ってきた木戸清隆社長にお話を伺った。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

時代に合わせた”チャレンジ”を

社風を一言で表すと「何事にもチャレンジすること」と語る木戸社長。もともと食品機械を中心として扱っていたが、文字通りチャレンジを重ねた現在は、医薬品や化学薬品などに対応する機械の設計から製造まで行っている。また、その社風は同社の歴史を見ても顕著に表れている。創業当時は農機具(鍬や鎌)の販売を行う鍛冶屋から始まった。その後、農業の発展に合わせて農耕機の販売を行った。そこから少し経ち、近くに牛乳を処理するメーカーがあったため、牛乳を貯蔵するタンクを製造した。これが現在の同社を代表する技術"ステンレス加工"のスタートである。もしお客様のニーズに応えるべく、チャレンジを積み重ねてこなかったとしたら、それはもはやキドとは言えないだろう。時代の変化に合わせて、様々なことにチャレンジする。そんな社風が同社50年の歴史を創ってきたのだ。

お客様の要望に応える高い技術力

ステンレスタンクの一貫生産体制が同社の強みである。この技術があるからこそお客様のニーズに応えた製品を作ることができている。しかし、この技術をものにするのは、簡単なことではなかった。同社は昔から様々なことにチャレンジし、今までになかったものを形にしてきた会社である。また、そのような会社をつくり上げた社員がいるからこそ、現在、ステンレスタンクに関するノウハウ・技術が社員全員に浸透している。そのような背景を持つ同社だからこそできる技である。実際にお客様から製品図面をいただいてその通りに製品を製造するのではなく、製品の設計段階からお客様と密にコミュニケーションを

とることでお客様の期待を把握し、「期待を裏切らない」、「期待を超える」を目指してきた。そのため、お客様に満足する製品を提供することができているのだ。要望に応える気持ちとそれを実現させてきた高い技術力が同社の独自性を創ってきた。

あえて、製造の難易度が高いものを

今後は、別の業界にもステンレス加工の技術を応用していく計画だ。現在、時代の変化が激化している。そのため、自社の技術を様々なものに応用・展開し、時代の変化に対応する必要があると木戸社長は話してくれた。これからの展望としては、リチウムイオン電池の業界に参入していくとのこと。リチウムイオン電池を製造するとき、原料を混ぜるタンクが必要になる。そのため、この業界に同社の高い技術力を応用していきたいとのことだ。また、木戸社長はこれからの展望を考える上で「製造の難易度が高く、他社が真似できない業界に挑戦する」という考え方を大事にしている。しかし、挑戦には失敗が付き物

だ。同社はこれまで幾多の失敗を乗り越え、不可能を可能に変えてきた。それは、高い技術力を有していたからだけではなく、自分たちだけで解決できない時には、他社と協力することも厭わなかったからだ。どうしたら、お客様を感動させられるのかを常に考え、これからも同社は不可能を可能に変えていく。

次の世代に向けて

株式会社キドが大事にしている考え方は何ですか?

お客様の要望をきちんとものづくりに反映していることですかね。ものづくりにおいて製造方法とかは、自由度があって変更できるんですけど、お客様の要望だけは変更できないんですよね。よくあるのは、お客様から「こんなことして欲しい」と要望があったときに「うちにはできません」と返しちゃう。そうなるとその先、お客様は発注してくれないじゃないですか。なのでお客様の要望には「自分たちには、これができます!」で返すしかないんですよ。実際、ものづくりをしている中で一番意識していることは、お客様の要望をしっかり聞いて、ものづくりに反映させることですね。簡単に見えて、一番難しいことなんですけどね(笑)。

会社の課題はなんですか?

採用と育成が課題ですね。これから組織を強くしていく上で社員一人ひとりが主体的に行動できる組織にならないと、マイナスな出来事が起きたときに、手の打ちようがないんですよね。この課題を解決していくためには、優秀な人材を獲得して、その人をより優秀な人に育てる必要があると思います。現在、採用も高卒だけでなく、ベトナム人や大卒の方も採用しているので継続的に人数を増やしつつ、優秀な人材を獲得していきたいですね。キドを大きくしていくためには、主体的に行動できる組織は必要不可欠な要素となるので、今まで以上に採用と育成に力を入れる必要があると思います。

引退は考えられてますか?

70歳で引退したいですよね(笑)。引退後は今までとは違うビジネスをしたいと考えています。具体的には、トマトの水耕栽培ですね。現在、トマトの水耕栽培の技術は確立されつつあるのですが、もっと細かく適切な温度、湿度、二酸化炭素量を調べていきたいですね。ただ、大規模でやると土地代や設備代だけで莫大は費用がかかってしまうので、試験ハウスを作って、データの採取を行っていきたいです。それで、ある程度目処が経ったら実行に移せる人に任せようかなと考えています。これからは、キドの社長という立場は次の世代に任せて、自分は違う立場から会社に貢献していきたいですね。

主力製品のステンレスタンク

社屋(本工場外観)

高い技術力を支える最先端設備

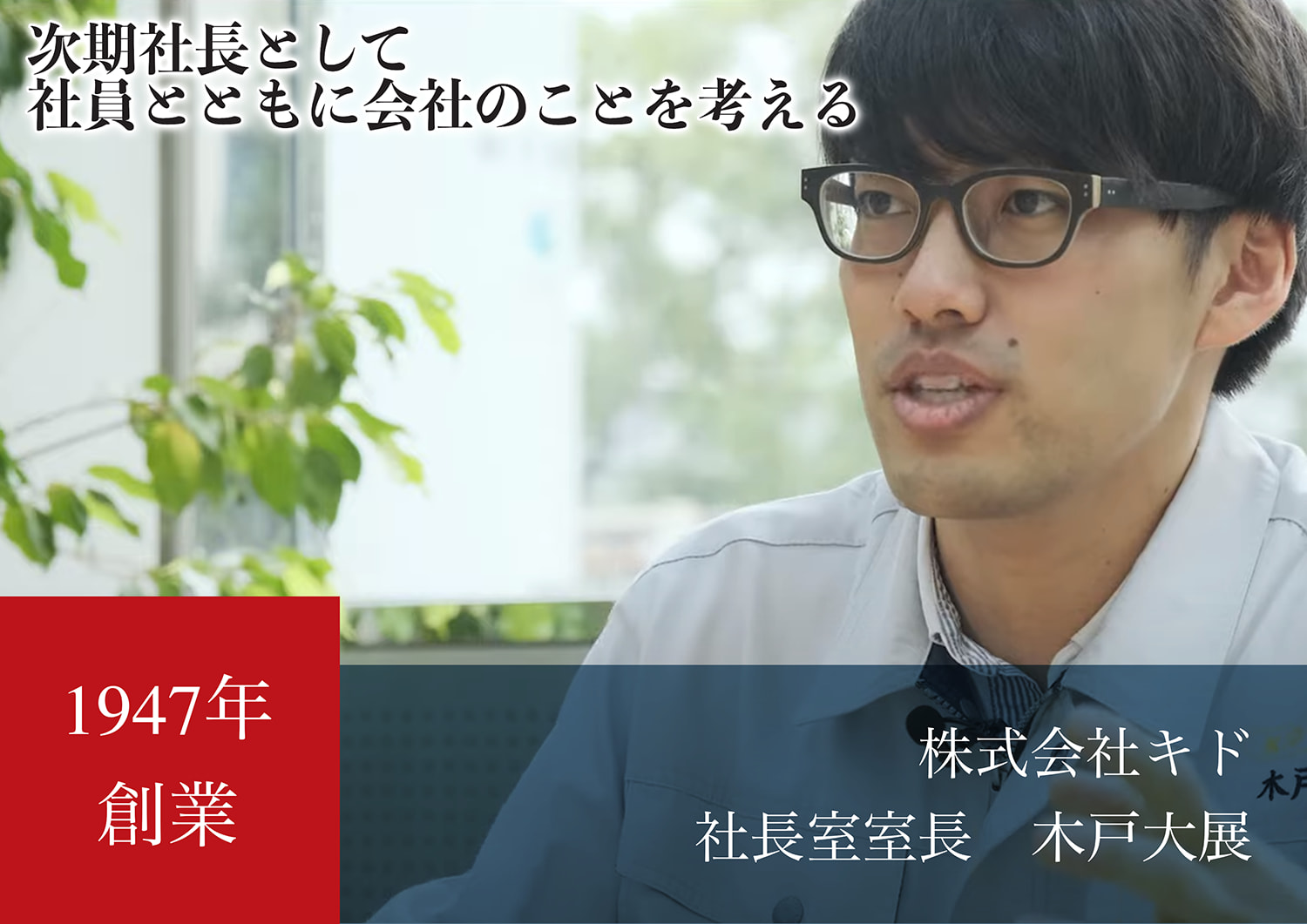

次期社長として 社員とともに会社のことを考える

株式会社キド 社長室室長 木戸大展

今回お話を伺った木戸室長は、淡路島にある株式会社キドで社長室室長を務めている。

約4年前に社長の後を継ぐことを視野に入れて入社した。株式会社キドに入社する前は、大阪のとある会社で機械の開発、設計を行っていた。入社後は、営業技術、品質管理、営業、生産管理と4つの部署を経て、現在の社長室室長という役職に就いている。「キドの名を全国に広めていきたい」と語る木戸室長。今回、木戸室長の入社理由ややりがい、会社の未来のことについて感じていること、どのような社長になりたいか詳しく伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

社長交代。巡ってきた運命

社長の後を継ぐために入社したと話す木戸室長。「いつから継ぐことを考えていたか」という質問に対し、木戸室長は小さいころから父の影響で機械系に興味があり、大学を卒業するときには、後を継ぐという考えはあったと話してくれた。しかし、木戸室長は新卒で同社に入社していない。今から約8年前、大学卒業後、大阪のとある会社に修行の意味を持って新卒で入社している。そこで、3年半ほどレトルト食品の殺菌調理する機械の開発と設計を行い、約4年前に同社に中途入社した。同社に入社してから一番最初に配属したのは、営業技術という機械の設計を行う部署だった。その後、品質管理、営業、生産管理を経験した。4つの部署を経験したことでものづくりの全体像を知れたと話す木戸室長。現在は、社長室室長として社長業について知識を深めている。次期社長として中途入社した木戸室長。会社を発展させるために何をすべきかを常に考えながら、日々の業務を全うしているのだ。

小さな改善が大きな感謝を生む

「社員や会社のために行ったことが実を結んだとき」それが、木戸室長がやりがいを感じる瞬間だと語る。常に会社のこと、社員のことを考えているからこそ、この考えに至っているのだ。最近の出来事では同社が今年で設立50周年を迎えるタイミングに合わせ、会社の更なるブランディングのために50周年記念動画、工場見学動画の制作に力を注いだ。それに伴い、HPのリニューアルも行っている。その取り組みにより会社への問い合わせが増加し業績に繋がった際にやりがいを感じたという木戸室長。また、ベトナムで実習生の採用を行っていた際、採用したベトナム人が会社の戦力として働いている姿を見るのが嬉しかったと話してくれた。「今のところ小さいことですが」と話す木戸室長。その言葉の裏には、社員や会社のことを本気で考える気持ちが存在していると感じた。

株式会社キドの名前を全国へ

木戸室長の夢は「キド」の名前を全国に広めることである。これからの同社にとって知名度を上げることは、さらに発展させるための重要事項であり、全国のお客様を獲得することは未来をつくる必須要素となる。「全国どこでもキドと言えば伝わる会社に。ブランド力があり、受けの営業でも案件がくる会社にしていきたい」と語る木戸室長。現在行っている具体的な取り組みとして、東京のエンジニアリング会社への営業活動に力を入れている。その活動に関連して、すこしずつ東京での知名度は上がってきたと感じている。しかし、東京から少し離れた地域での知名度はまだまだ。今後は、徐々に営業の範囲を拡大させ、より幅広いエリアでの知名度向上を狙っていく。高い技術力を有する同社。これまで築き上げてきたその高い技術をもとに全国的に知名度を上げ、さらに発展していく姿が目に浮かぶ。

社員の雰囲気

社内で行われている様々な世代とのコミュニケーション

ベトナムでの実習生の採用

社員の意見を吸い上げ、社員が会社をつくる組織に

どんな会社を作りたいですか?

より色々な意見が出せる会社、より活気のある会社にしていきたいですよね。様々な世代の人がコミュニケーションを取って、会社全体がわいわい、がやがやしていた方がアイデアは出やすいですからね。前の会社はわいわいしている中で設計をしていたのですが、アイデア自体は多く出ていましたね。なのでよりコミュニケーションが活発な環境をつくっていきたいなと考えています。新人が設計に悩んでいた際に、たまたま通りかかったベテランが悩みを聞き、共に考えながら問題を解決していくような風景をどんどん増やしていきたいですね。様々な人がコミュニケーションを取って、より良い意見・アイデアが出せる会社をつくっていきたいと考えています。

社長になるために克服しなければならないことはなんですか?

経理的な知識をつけることと経験を積むことが大事だと思います。やっぱり知識と経験があって実績をつくれる人じゃないと付いてくる人も付いてこれないですからね。現在、自分の足りないものを補ってくれる人は確かにいるんですが、僕がまだ俯瞰的な判断ができるレベルではなく、投資とかの判断はまだ考えられるレベルではないです。他にも会社でITシステムを導入しているのですが、そのシステムを理解しないと会社全体を理解することができないと思います。これから社長となって社員を引っ張るためには、知識を付けて経験を積んで、実績を示していくことが大事だと思います。

どんな社長を目指していきますか?

様々な世代、様々な方から話を聞く、コミュニケーションの取れる社長を目指したいですね。

現社長も様々な方から意見を吸い上げて行動に移す人なので、そこは同じスタンスでいきたいと思います。ただ私の場合は、それまでの経験がないのでもっと様々な世代から、様々な方から意見を聞く、コミュニケーションを取る必要があると思います。また、これから私より年上の方が部下になる状況にもなるので、その方たちとコミュニケーションを取って、うまく連携していかないと私の年齢で会社を経営するのは難しいと思います。権威的な社長を目指すのではなく、社員全員とコミュニケーションを取って、社員が「みんなの会社」だと思ってもらえるような社長を目指します。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

この度は、取材のご協力をいただき誠にありがとうございます。

農機具の製造から始まり食品、医薬と展開し、今もなお挑戦を続けている社風、

取り組みに非常に感銘を受けました。

これからどのような挑戦をされていくのか、今後も注目していきたいと思います!

掲載企業からのコメント

-

株式会社キド からのコメント

今回の取材を通して弊社の歴史を改めて思い返す機会となりました。 今まで時代に合わせて様々のことにチャレンジして、これからも歩みを止めることなくチャレンジを続けていきます。今後の株式会社キドに興味を持っていただけたら嬉しく思います。

企業情報

-

創業年(設立年)

1947年

-

事業内容

■食品・医薬・化学機械・その他ユニットの製造・販売

■プラントの設計・エンジニアリング -

所在地

兵庫県洲本市納201番地

-

資本金

1750万円

-

従業員数

78名

- 会社URL

沿革

-

1947年~1998年

1947年10月

木戸農機具店創業

1965年1月

アイスクリームフリーザーの製造開始

1971年10月

アルファラバル社(スウェーデン)と技術提携し、無菌牛乳製造のアセプティックタンクの製造開始

1973年3月

洲本市納201番に第2工場(現本社工場)を新設

1973年8月

アルファラバル社と技術提携し、廃熱利用温水器アルファサームの製造開始

1980年12月

バッジャー社(アメリカ)と技術提携し、牛糞用バーンクリーナーの製造開始

1982年7月

ハウス乾燥用撹拌機の製造開始

1985年9月

大阪酸素工業とトンネルフリーザーを共同開発

1988年9月

三浦工業と技術提携し、蒸気窯の製造開始

1990年1月

コンピューターによる生産管理システムを導入

1992年5月

(株)キドに改称

1995年4月

タンク式トンネルフリーザーを共同開発

1996年4月

トンネルフリーザー専用工場増設

1998年11月

二気室蒸気窯製造販売開始 -

2006年~2020年

2006年3月

マヨネーズ製造ユニット製作

2006年5月

培養槽スキッド製作

2009年4月

第一種圧力容器製造許可取得

2011年5月

LED関連ファインケミカル設備製造

2012年10月

リチウム関連製造設備の製造開始

2013年5月

工場一部増設

2019年3月

プレス工場新設、1200tプレス機導入

2020年10月

会社設立50周年を迎える

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">