取材趣旨:企業インタビュー

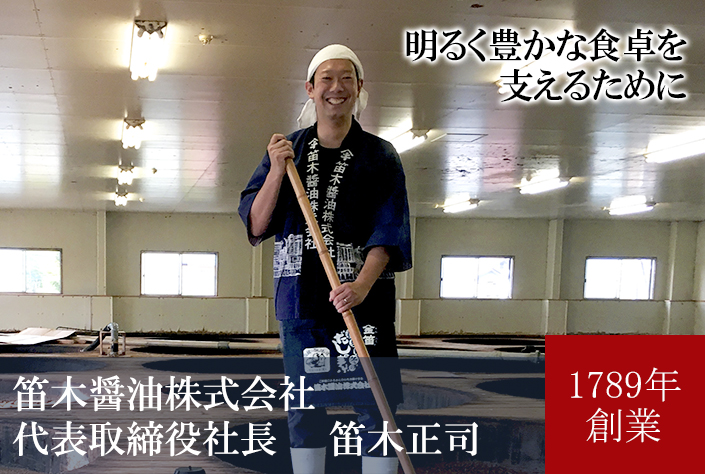

遡ること200年以上前。江戸時代後期、寛政元年。笛木醤油株式会社が産声を上げた。川越駅からバスに乗り間もなくすると、趣のある蔵が我々を出迎える。住宅街の中に突如現れる重厚感あるその建物からは、これまで歩んできた長い歴史を感じることができる。これが、1991年「彩の国さいたま景観賞」を受賞したことのある同社の本社工場だ。この場所には、醤油の醸造所はもちろん、地域の人に愛され続けている直売所も併設されている。今回取材を行ったのは、2017年に12代目当主へ就任した笛木社長。幼い頃から肌でその歴史を感じてきた笛木社長から、これまでの挑戦と今後の展望についてお話を伺った。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

挑戦を後押しする環境

笛木社長が社風について語る中で「新進気鋭」というワードが挙がった。新進気鋭とは「新たにその分野に現れ、勢いが盛んであること」を表現する言葉である。200年以上の歴史ある企業でありながら「新進気鋭」である社風はどのように生まれているのか。その秘密は、笛木社長の次の言葉に隠されていた。「社員みんなが働きやすいように、積極的に仕事ができる環境を作りたい」。商品開発、若手社員を中心にしたイベント運営など、同社には挑戦の機会が多く存在している。歴史ある企業の中で、若手社員の創造性を生かして挑戦を続けることは、まさに「新進気鋭」という言葉がふさわしい。また、「社員と近い距離で働きたい」と話す笛木社長は社長室を使用しない。そのため、旧社長室をミーティングスペースに改造する計画を立てているそうだ。「クリエイティブな発想が生まれる場所にしたい」という思いがあるように、その場所から笛木醤油の未来が創られていくのだろう。

危機感と創造性を持ち、挑戦をし続ける

「危機感と創造性」。独自性を語る上で外せないこの2つのキーワードは、同社の人気商品である「金笛減塩醤油」や「金笛胡麻ドレッシング」を生み出した。時代の変化に応じて挑戦をしてきた歴史が、笛木醤油の今を築き上げている。今からおよそ40年前、同社は、いち早く減塩醤油製造の技術を編み出した。独自の技術を用いて、旨味成分はそのままに食塩のみ50%カットすることに成功した商品は、今でも人気のあるロングセラー商品となっている。このように、同社では時代に合わせた商品開発を行っている。ドレッシングやせんべいなど醤油をベースに商品を多く提供しているのだ。「醤油製造の技術」という伝統を生かして、更なる挑戦を続けているのが同社の強みである。醤油ゼリー、醤油モナカアイス、醤油かき氷などのスイーツも開発しているというから驚きだ。こうした「枠にとらわれない商品開発」こそが、同社が220年の歴史で培った創造性なのかもしれない。

昔も今も、これからも変わることのない「地域への貢献」

「地域に愛される企業でありたい」と笛木社長は語る。その思いは、同社の企業理念にも込められている。「地域から期待されるオンリーワン企業を目指す」と企業理念にあることから、地域との繋がりは同社が昔から大切にしてきたものだと伺える。毎年9月に行われる創業祭も「地域との繋がり」を意識した取り組みの1つだ。小学生の工場見学、醤油絞り体験など約500人が来場する大きなイベントである。中でも、醤油を仕込むための木桶を作る「新桶作り」は多くのメディアで取り上げられるほどのメインコンテンツだ。木桶職人は年々減少傾向にあり、現在では日本全国で約60名程しか存在しない。伝統的な木桶仕込み醤油と桶作りの技法を後世へ伝えていくために、笛木社長が数年前から始めた取り組みである。このように、伝統を守りながら革新的なことへチャレンジすることは、今後も変わらない同社の理念となっているのだ。

地域に愛される企業へ」今後も変わらない思い

地域に愛される企業にしていくための取り組みを教えてください

人材採用において、2つの取り組みがあります。1つが、地元の女性を積極的に採用する活動です。直売所や併設されている食事処など、従業員の65%は女性です。「パート」ではなく、「スィート・レディ」と呼ぶようにしたのも、女性の採用を大切にしたい弊社ならではの取り組みかもしれないですね。もう1つが、縁故採用です。実際に、親子2代で勤めている人も少なくないですし、なんと、3代で勤務されている方もいます。また、本社がある埼玉県川島町は、全国で初めて「学校木育推進宣言」を発表した地域です。木と触れ合うことで森林や木材の意味を習うという取り組みですが、弊社では毎年行われる創業祭での「木桶作り」で地域の子供たちに「木育」の機会を与えています。

創業祭を始めた経緯を教えてください

創業祭は、2013年に弊社が創業220周年を迎えるタイミングで開始をしました。地元の方々へ感謝の気持ちを伝えたいという思いで始めました。昔から「絆を大切にしなさい」「人との繋がりを大事にしなさい」と家訓のように言われ続けており、弊社の歴史や現在の活動には、その思いが根本にあるような気がします。実際に、創業祭を始めた当初は私が責任者を務めていましたが、今では若手社員が率先して企画や運営を行ってくれています。これも社員が「地域に愛される会社にしたい」という思いを抱いてくれているからだと感じます。有難いことに、毎年多くの方が開催を楽しみにしてくださっているので、今後も長く続けていきたいですね。

求職者へのメッセージをお願いします

弊社は地域に根差している会社だからこそ「人と人との繋がり」を感じることができます。220年の歴史の中で築いてきた地域の方々との繋がりにはすごく温かいものがありますし、社内での距離の近さも弊社の魅力であると自負しています。「みんなで一緒に良い会社にしていこう」、社員からそんな言葉が挙がるような会社です。また、日本の伝統的な食文化になくてはならない「醤油」を後世に残していくために、新商品開発や海外展開、食を楽しめる場の提供など挑戦できる場が多く存在します。伝統を守りながら、革新的なことにチャレンジしていきたいという「挑戦心」、そして弊社の未来を担う「創造性」を待っています。

本社建物からは歴史を感じさせる

自慢の木桶

地域の方へ感謝を伝える創業祭

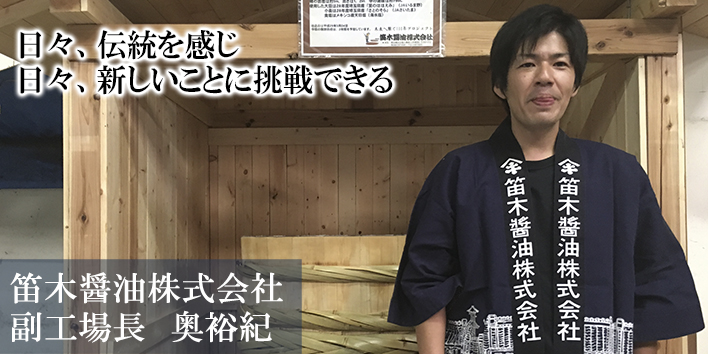

日々、伝統を感じ 日々、新しいことに挑戦できる

笛木醤油株式会社 副工場長 奥 裕紀

醤油の作り手として、品質にこだわり「金笛醤油」を未来へ繋ぐこと―

これは笛木社長が、同社の社員に期待していることである。丸2年を掛けて仕込む同社の醤油は、長い製造工程を経てお客様のもとへ届く商品となる。その工程の中で、「品質へのこだわり」は常に意識すべきキーワードだ。副工場長として、品質にこだわることはもちろん工場全体の管理を行っているのが、今回お話を伺った奥裕紀さん。「醤油作り」の工程に携わり「伝統を守りながら革新的なことに挑戦していきたい」という思いで今日も「醤油作り」に情熱を注いでいる。

伝統の承継と挑戦の未来を担う社員の思い

醤油作りの楽しさは「笛木醤油」の魅力でもあった

新卒採用で同社に入社をした奥さんは、今年で入社14年目を迎えた。実は、奥さんは同社の本社がある埼玉県川島町で生まれ育ったという。幼い頃から知っている同社へ入社を決めたきっかけは、大学の授業にあった。大学時代、醸造を専攻していた奥さんは、授業で醤油や味噌などの醸造を経験する。そこで醤油の醸造に興味を持ち、長期休みには同社へアルバイトとして勤務することとなったそうだ。実際に醤油の製造に携わった奥さんは、まずベテラン社員が見せた「醤油作りへの情熱」に惹かれた。同社が創業時から受け継いできた伝統技術を目の当たりにし、奥さんの「醤油作りへの興味」は徐々に「情熱」へと変わり始める。「実際に製造に携わり、楽しいと思えたことが入社の決め手でしたね」と当時を振り返り目を細めた表情からは、今も変わらずに「醤油作りの楽しさ」を日々感じていることが伺えた。

醤油作りに誇りとプライドを持って

現在、醤油製造の中でも「火入れ」の工程を行っている奥さん。その仕事のやりがいを「自分が仕込んだものが、どんな醤油になるのか日々楽しみですね」と話す。醤油の製造は、麹造りから始まり、発酵、諸味を生醤油と粕に分ける圧搾の作業、殺菌効果のある火入れ(加熱)作業、ろ過という流れで行われる。奥さんは、入社をしてから麹造りやろ過に携わり、最近になって現在の「火入れ」の工程に携わるようになったそうだ。このように、ほとんどの製造工程を把握しているからこそ、今まで以上に同社の製品に対して「誇りとプライド」を持つようになったと話す。季節、天候、気温などの環境の変化は、醤油作りに大きく影響する。「1本1本同じようですが、確かに違う商品なんですよ。だから醤油作りは面白い。」完成を心待ちにしている奥さんは笑顔でそう語る。

新桶で作る醤油に期待を込めて

「新しい桶でも美味しい醤油を作りたい」と奥さんは語る。新しい桶とは、同社の創業祭の中で行われるメインイベント「木桶作り」で作成した桶である。全国から若い桶職人を招いて行われるこのイベントは、醤油作りを後世に伝えていくためにも、同社にとって欠かすことのできない大切な行事となっている。今年の初めに新桶で仕込んだ醤油は、2年掛けて発酵させ、創業230年にあたる2019年に完成する予定だ。奥さんは、この新桶で作る醤油の完成を今から心待ちにしている。現在使用している桶では、昔から生き続けている菌の力に頼ってしまう。しかし、新桶で仕込むことにより今までとは全く違う新たな製品が誕生するのだ。そうして作られた新しい醤油を、新商品として販売することが奥さんの夢だと話す。この新桶で仕込んだ醤油は、同社に新たな風を吹かせることになるだろう。2019年が、待ち遠しい。

新桶で仕込んだ醤油の完成は2019年予定

子供たちからのメッセージ

川越にある直売所

醤油の製造に込められた熱い思い

会社の良いところを教えてください

醤油を製造、販売することについて、常に「良いものを作ろう」と気持ちを込めて働いている社員が多いですね。商品開発であったり、作業工程、店舗作りなど「少しでも良くしていこう」という考えで働いている気がします。やはり「醤油の醸造」は伝統産業ですし、弊社は220年の歴史もありますので、今まで培ってきたものを守りながら「更に良くするにはどうしたら良いのだろう」と日々考えて業務ができるのは良いことだと感じます。とくに、創業祭などのイベント前は、全員がイベント成功に向かって同じ方向を向いているので、会社の良さを改めて感じる瞬間でもあります。

奥さんから見た、笛木社長はどんな方ですか

「伝統を守っていくこと」に対して、社内で一番思いが強く、熱い方ですね。創業祭の開始や外国人観光客を意識した海外展開のリスタートなど多くの挑戦をしていて、弊社の未来に対して凄く期待をさせてくれます。「社長だったらやってくれるんだろうな」とワクワクしています。だからこそ「一緒に会社の未来を創っていきたい」と感じさせてくれますよね。例えば、創業祭の運営責任者は、元々社長が担っていたのですが、それを最近は私たち若手社員が引き継ぎました。若手社員が一丸となって笛木醤油の未来を支えていきたいですね。このように、笛木社長は若手社員を率いてくださるし、社員からの信頼もとても厚い方です。

笛木醤油のおすすめ商品を教えてください

私がおすすめするのは「金笛再仕込生醤油」ですね。これは、基本となる醤油よりも贅沢な作りになっていて、丸大豆と小麦で麹を作り、塩水の代わりに生醤油で仕込んだ商品です。通常は「火入れ」と呼ばれる加熱処理をすることで微生物を殺菌しているのですが「生醤油」は、精密なろ過をすることで微生物を取り除き、火入れしたものと同等の状態にしています。通常の醤油よりも、香りや味が穏やかで美味しいのです。本社に併設された直売所や川越店だけでなく、オンラインショップでも弊社の商品が購入できるので是非多くの人に楽しんでもらいたいですね。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

今回ご取材の中で、実際に醤油を仕込む場を見学させていただいた際、そこに飾られていた、工場見学をした子供たちからの多くのメッセージに目が留まりました。まさに今回の取材でお伺いした、「地域に愛される企業作り」「未来へ繋いでいく笛木醤油」。この2点が体現されていると感じました。伝統産業でありながら、多くの挑戦を続けている同社の今後の活躍を楽しみにしています!

掲載企業からのコメント

笛木醤油株式会社 からのコメント

今回取材を受け、改めて「未来に向けた挑戦」を考える機会となりました。私はまだ社長に就任して間もないですが、こうして社員が共に会社の未来を描いてくれていることを嬉しく思いました。また、この記事を通して伝統産業を守っていくことの大切さや魅力が、多くの人に伝わりましたら幸いです。

企業情報

-

創業年(設立年)

1789年年

-

事業内容

・醤油の製造および販売 ・「うんとん処」運営

-

所在地

埼玉県比企郡川島町上伊草660

-

資本金

2000万円

-

従業員数

40人

- 会社URL

沿革

-

1789年

1789年 創業

-

1980年~1996年

1980年

「金笛 減塩醤油」販売

1987年

「金笛 春夏秋冬だしの素」販売

1995年

「金笛 春夏秋冬うんとん処川越店」オープン

1996年

「金笛 胡麻ドレッシング」販売 -

2009年~2015年

2009年

小江戸醤油屋のわれせんべい販売

2013年

創業祭開始

2015年

木桶作り開始

取材趣旨:企業インタビュー

_トプ画-1-1.png)

">

"> ">

"> ">

">