取材趣旨:企業インタビュー

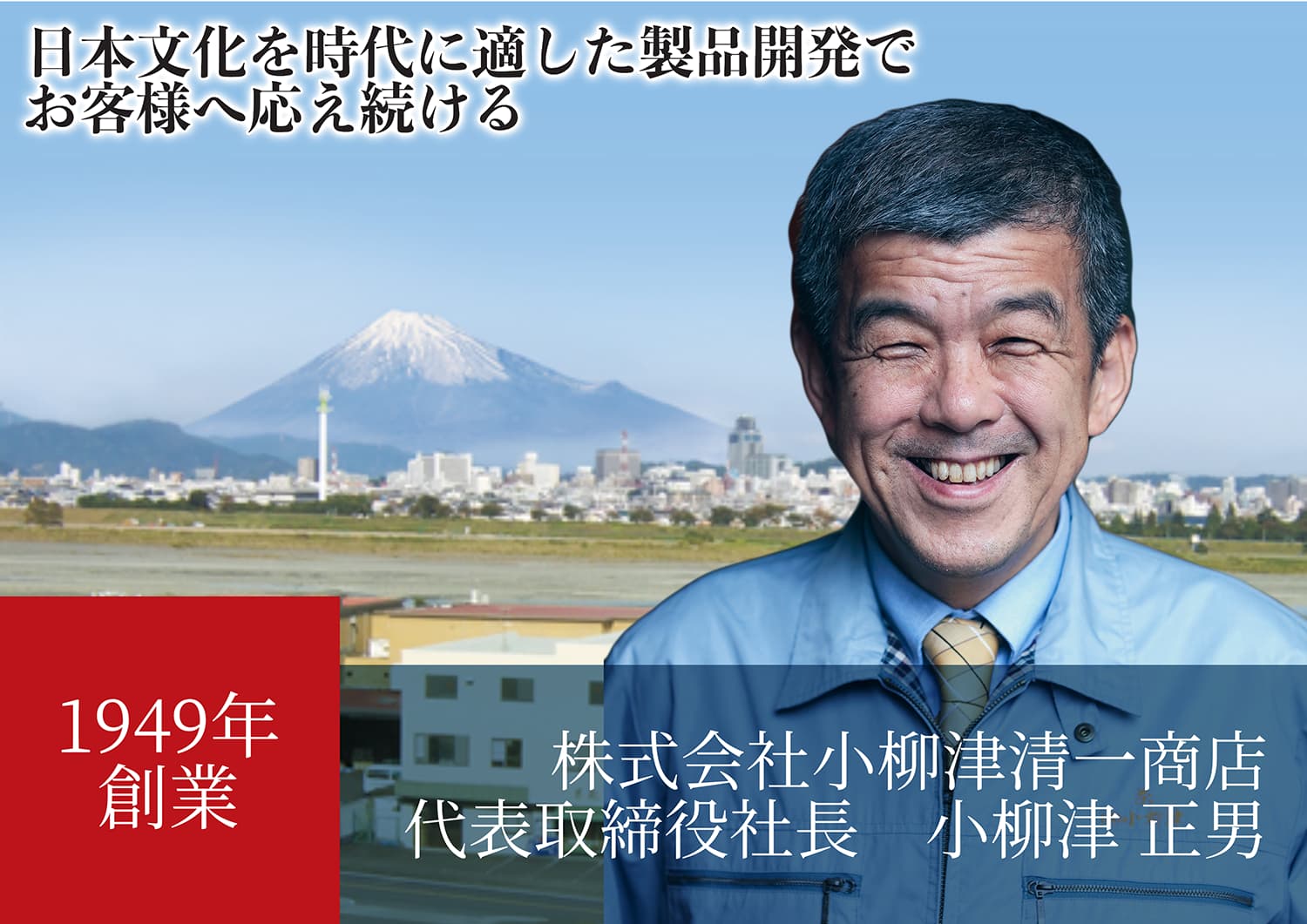

茶の生産量全国1位を誇る静岡県。今回お話を伺ったのは、静岡で70年、伝統ある日本の茶文化を、時代に合わせた形で提供するというチャレンジを続ける小柳津清一商店だ。代表の小柳津正男社長は、製茶に関する深い知識と品質にこだわりを持ちながらも、“お客様が必要とするもの”に応えるべく事業を変革させている。ペットボトルのお茶が普及している今、”良いお茶”とは何か、お茶文化を世界に広めるために何ができるか。同社の歴史や事業展開、そして、小柳津社長の次世代に向けた思いを語っていただいた。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

組織の成長とともに変化した社員の在り方

文化をつくる上で、人づくりが一番大切であると語る小柳津社長。個人商店で始まった同社は、現小柳津社長時代に事業を拡大し、様々な取り組みをはじめたと語る。規模が大きくなり注文が多くなる中で「お客様のため」という考えが弱くなり、淡々と作業をこなす社員が多くなってしまっていた。その中で改めて、社員が仕事内容を理解し、楽しんで作業することが大切であると小柳津社長は感じたという。

様々な書籍やセミナーの学びの中で、ARC(アフィニティー・リアリティー・コミュニケーション:親愛を持つ、現実を共有する、コミュニケーション)によって人と人は信頼関係が構築されるという考え方に行きつく。自らの実践とともに、社内・社外のコミュニケーションでARCの視点を取り入れていくことで、少しづつではあったが、会社全体が前向きでどのようなことでも言い合える文化づくりができたという。人を大切にし、やりがいを持って働ける環境づくりの軸をつくったことで、同社の社風が組織の成長につながっている。

時代適応を意識したお客様への応え方

小柳津社長は”時代に合わせたお茶”を提供し続けることだ、と独自性について語る。終戦直後は茶葉が手に入りづらいことから、大八車を引き仲買業として茶葉を提供してきた。その後、先代社長の時代で地方出荷をはじめ、小売店への販売を強化した。

通信や物流が普及して仲買の需要が減ると、香典返しとしてのお茶の市場を開拓し、そしてペットボトルのお茶が主流となると茶葉を使用したスイーツの開発とカフェの店舗運営など、常にお客様目線で進化してきた。さらに今はECサイトを活用し、国内外にファンを持つ。「今のお客様が、何に喜ぶのか、何を必要としているのか、ということが大切なんです」と語り、そのためのデータや数字から市場を読み解くことに力を注いでいる。急須の文化が減退した、とただ過去に捉われ流されることなく、常に時代に合わせてお茶のスタイルを変え、それを高品質で提供することでお客様から選ばれ続けている。創業70年を超えた同社が100周年を迎えるときはどのような“お茶”を提供しているのか楽しみだ。

未来でお客様が必要としているお茶とは何か

未来に向けて製茶事業をさらに時代適応させていきたいと語る小柳津社長。今後は、海外と国内の2軸で展開を進めている。

急須で茶を飲む文化は減退しているが、お茶の独自の健康的要素に着目し、県内で数店舗運営しているカフェ“雅正庵”で健康的な茶成分を加えた菓子の開発を行い、ラテブームの市場と合わせ顧客を獲得している。海外では強い抹茶需要があり、アジア市場そしてアメリカ市場でも、販路を築くことで、さらなる事業拡大が見込めると考えている。そのためにも市場の分析だけでなく、茶葉仕入れの目利きや製造の技術を高めること、そして高い生産効率を保つこと。規模が拡大してもすべてバランスとって進化することで強い組織が維持できると語る。数年で経営のバトンタッチも考えている小柳津社長は、より安定した経営体制によって社員も安心して働ける会社づくりを、事業・組織の両面で進めている。

時代に合わせ、お茶文化を伝える

事業承継に向けてどのようなことに取り組んでいますか?

自分が引退しても会社は残るので、時代に合わせた小柳津清一商店の価値は提供し続けなければならないと思っています。2年くらいでバトンタッチを考えていて、社内でもそのような流れをつくっています。現在は、社長秘書というポジションに幹部候補の社員達を4~6か月のローテーションで就け直接指導しています。私と後継者である常務そして社長秘書、幹部候補の4名で様々なことを話し合いながら、会社の現状を把握し、経営視点の考え方を学んでもらっています。事業承継の段階としては、まだ登山で言えば5合目あたりですが、常務は腹が座っていて、人柄も魅力があるため、非常に楽しみであります。社長は引退しても、体制が安定するまでは、いろんな形でサポートを続けたいですね。「もう大丈夫だから口出すな」なんて言われたいですね(笑)。

守り続けていることや、大切にしていることはどのようなことですか?

言葉でいうと簡単に聞こえてしまいますが、“お茶”への思いをとても大切にしていますし、常務へ伝えていきたいと考えています。父もお茶には詳しく、やはり思いはとても強かったですね。

茶葉選びは非常に難しくて、そして実は曖昧なんです。茶葉自体傷つきやすく、様々な産地があり、様々な農家さんがいらっしゃいます。どこどこの〇〇茶と名前が同じでも実際は同じではありません。お茶独自の文化として”性合の良さ”というものを父から学びました。良いお茶と一言で言っても、様々なものがありますし、製茶をするためには、加工する製品や環境との相性の良さを考えなければならないと言われ続けてきました。その教えがあったことで、今お客様から愛され続けていると思っていますし、今後常務にも、お茶選びは大切さ、そして難しさは伝えていきたいですね。

雅正庵について教えてください

最初はお茶をもっと売りたいという気持ちから始めました。お茶を飲む文化が減退している中で、カフェを始めたらどうかと思ったんですよね。その当時、お菓子は週1くらいで買ってくれたら良いなと思っていたんですが、雅正庵での売上は、2割がお茶、2割がカフェで、6割がお菓子だったんです。

国内の市場としてお菓子が250億円、ペットボトルも含むお茶産業が6億円。お客様のニーズを規模でみればお菓子だったんですよね。そこで、雅正庵ではお菓子に力を入れて徹底的に販売することにしました。

新幹線駅やサービスエリアでも販売しているので、読者の皆様には静岡を通った際に是非食べていただけたら嬉しいです(笑)。

カフェを併設した本社オフィス

マイナス60℃で保管し 品質管理を徹底している

製品の元となる茶原料

静岡から世界へ 製茶の技術で全ての人を幸せに

株式会社小柳津清一商店 常務取締役 小柳津孝之

今回お話を伺ったのは、小柳津清一商店の次世代を担う小柳津常務だ。大手計測機器メーカーの開発という異業種からの入社であり、全く違う業務に戸惑いつつ、あたたかい仲間に迎え入れられながら、様々な経験をしてきた。現在は抹茶を取り扱う特販部門で営業をしている。2年後の事業承継に向けて必要とされるものを必死に学んでいる小柳津常務。入社当初は半ば運命的な部分もありながら、現在では、ただ社長の想いを引き継ぐだけでなく、前職の知識を活かした特許戦略や「静岡を活性化させたい」という夢を持ち活躍している。今回は、小柳津清一商店の仕事におけるやりがいや将来の展望などを詳しく伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

静岡から世界へ製茶の技術で全ての人を幸せに

「学生当時は父の会社を継ぐという積極的な意思はなかったんですね」と、笑いながら話す小柳津常務。ただ、意志とは無関係で心のどこかではいつか継ぐのかな、という認識はあったいう。学生時代から物理や数学などの理系に興味を持ち、前職では関西で計測機器の開発を行い、8年前までは現在の”製茶”とは異なる分野の仕事をしていた。その後、大阪で結婚し子供も1人授かり、人生を改めて考えなおした際に、過去の“なんとなく”の認識が少しづつ必然性を帯びてきたという。そのタイミングで小柳津社長から誘いがあり、長男である小柳津常務は改めて会社と事業を受け継ぐ決断に至った。小柳津常務には弟がおり、弟が継ぐことや兄弟が共に経営に関わる場合もあるが、小柳津社長が「兄弟で事業をすると喧嘩になるだろう」と、長男である小柳津常務に事業を引き継ぐ選択をした。これも小柳津常務の祖父であり先代の教えだったという。入社してからは、現場を数年経験したのち現在は海外を含む販路拡大に取り組んでいる。社外を経験している小柳津常務だからこそ、新たな観点で事業を見つめなおし、会社を良くしていきたいと語った。

中小企業ならではの貢献度

様々な仕事をしてきた小柳津常務がやりがいとして語るのは、”中小企業だからこその貢献度合いの大きさ”である。 前職では大手企業で細分化された開発の仕事をしていたため、会社への貢献度も小さなものであった。一方で、現在は常務でありながらも、特販部門で先頭に立って営業の仕事をしている。自分の動きが数字として現れ、会社への貢献度として大きく響くのは、中小企業だからこそ感じとれる部分であると語る。お客様からの声で感謝を聞くことはもちろんだが、社員一人ひとりの成果が数字で見えることで、よりリアルに達成感を感じさせると小柳津常務はいう。大手企業を経験してきたからこそ、中小企業の良さ・やりがいを感じることができ、お客様との距離の近さ、喜びの声、そして、自分のつくった数字がわかりやすくして、今後も会社へ貢献していると実感できる環境をつくって、社員にももっとやりがいを感じてほしいと力強く語る。

静岡をもっと元気に

”静岡市がもっと元気で、和気あいあいとしていてほしい”というのが小柳津常務の夢だ。全国的にはあまり知られていないが、東日本大震災の際、原発の関係で静岡も風評被害を受けた。その頃から従来のお茶の消費量の減少に拍車をかけ、それに伴い廃業の決断をする農家が増えていった。 「静岡市は人口減少が著しいんです」と話す小柳津常務。生まれ育った地で起きていることを見過ごすことはできなかった。 自分たちのお茶という商材で、どうにか静岡を元気にすることができないかと模索し、現在ではお茶を加工したお菓子・カフェを取り扱う”雅正庵”を運営し、静岡が元気になるような取り組みをしている。 大阪在住時代を思い出し、小柳津常務はこう語る。「会社自体もそうですが、静岡全体がもっと和気あいあいとすれば良いと思いますね。」静岡で生まれ育ち、関西気質も取り入れながら、製茶という角度で静岡を盛り上げていこうとしている。

人気商品のできたて生鞠福と 抹茶バウムクーヘン

信頼を軸にした 社内コミュニケーション

茶文化を世界へ!

事業承継における想い

入社してから今までについて教えてください

入社してからは、1年間品質管理部に所属しました。まずは"お茶を知る"というところから始めて、お茶の品質について覚えました。その後はまた1年間製造部に所属して、2~3ヵ月スパンで様々な課を経験して勉強していきました。今の肩書は常務ですが、現場に立ち、営業と製造の両部署を見ながら、統括し、社長と共に経営を学んでいます。前職が開発職ということもあり、営業と製造を統括するというのは、最初は本当に戸惑いましたね(笑)。ただ、製造の機械を扱う時は、前職の知識から抵抗なく扱うことができ、知識が生きているなと感じます。経営への知識を深めつつ、特許戦略の知識もあるので、今後は意匠登録なども進めていきたいと思っています。

今後の事業展開(海外展開)について詳しく教えてください

日本国内は人口がどんどん減っていくので、需要も減りますよね。海外で人口が増えているところにフォーカスしてお茶を盛り上げていきたいなという想いがあります。海外ってお金持ちの国がたくさんありますしね(笑)。お茶の需要は近年アジアが多いんですよ。昨年の自社実績で言えば、インド、タイ、台湾がTOP3、その後に香港、シンガポール、ベトナムの順となっています。

ただ、今は世界的な“抹茶”がブームになってきていて、そして現在抹茶の輸出量の3分の2はアメリカなんです。まずはそこの市場へ入っていきたいですね。弊社も特販部門で抹茶に力を入れているので、今後は抹茶にフォーカスを当てて、アメリカをメインに海外展開していきます。

小柳津社長から学んでいることは何でしょうか

ビジネスや経営視点といった学びがありますが、何よりも重点を置いているのは、人材育成のためのコミュニケーションでしょうか。社長も言っていたと思いますが、「ARC(アフィニティー・リアリティー・コミュニケーション)を高めましょう」とよく言っています。親愛を持つ、現実を共有する、コミュニケーションを取ると、信頼関係をつくることができるという意味なんですが、自分自身もとても共感していて、社内でも社外でも実践しています。入社当初は社長からの発言が響かない人がいるなと感じてしまうこともありましたが、最近は会社全体に信頼関係が浸透してきているのではないかと思います。

社長自身が勉強熱心で、私もしっかりと共に学び、後継者として引き継いでいきたいですね。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

この度は取材にご協力いただき、誠にありがとうございました。今まで飲んできた”お茶”の可能性を改めて知る取材となりました。

製茶とひとことで言っても、常に時代が求める製品を提供し続け、お客様満足を考え続ける姿勢に大変感銘を受けました。国内だけでなく、海外へ市場を広げて行くにあたり、未来に時代適応した製品が楽しみで仕方ありません。

掲載企業からのコメント

-

株式会社小柳津清一商店 からのコメント

取材を通じて改めて、先代から学んだこと、そして次世代に伝えていくことをまとめなおすことができました。これからも時代の変化に合わせて、お客様へ“お茶文化”を発信していきます。静岡に来た時は、ぜひ当社のスイーツを体験してみてください。

企業情報

-

創業年(設立年)

1949年

-

事業内容

・緑茶の再製販売

・お茶を原料とする食品製造および販売

・菓子の製造および販売(お茶とお菓子とカフェの店「雅正庵」運営) -

所在地

静岡県静岡市駿河区向敷地1198-1

-

資本金

4000万円

-

従業員数

60名

- 会社URL

沿革

-

1949年~1997年

1949年

静岡市手越にて荒茶仲買商として発足

1969年

資本金400万円にて有限会社小柳津清一商店設立

1975年

静岡市向敷地に工場設立

1977年

社名変更 株式会社小柳津清一商店

1979年

窒素充填機械導入

1981年

缶詰機械導入

1981年

完全自動仕上機導入

1985年

全自動袋詰機導入

1990年

マイクロウェーブ乾燥機導入

1991年

全自動袋詰機導入

1992年

本社社屋完成

1994年

GP袋詰機・カートニングマシン導入

1996年

第二工場完成

1997年

分析センター完成 -

2000年~2008年

2000年

牧ヶ谷第一工場完成

2002年

研究用茶園完成

2002年

「ISO9002:1994」認定取得

2003年

「ISO9001:2000」量販部門にて認定取得

2005年

有機JAS 認定取得

2008年

雅正庵 宮竹店完成

2008年

雅正庵 千代田店完成

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">