取材趣旨:企業インタビュー

会社のルーツははるか昔、1603年に三河屋の「三」の字と「河」の字を継ぐ商人が現れた時代までさかのぼる1971年創業の有限会社三秀。注文された商品を仕入れる仕事としての捉え方はせず、商品それぞれに対して深い愛と知識を持つ本物の職人たちが集う会社として大田市場の青果部門を引っ張っていく革新的な企業へ成長。変わりゆく時代の流れの中で、消費者、生産者にとっての架け橋になるべく常に業界最先端の取り組みを続けている。人偏に考えるで「働く」という三秀語とも呼べる言葉を掲げ、人にとっての幸せとは何なのか、そして人それぞれの幸せの形に寄り添うためにできることは何かを追求する会社を目指す三秀。青物と果物が98:2という商品比率には確かな実績と自信の程が伺える。新時代の市場の創造を見据え、日々変革を起こしながら突き進む革新企業である。

目次

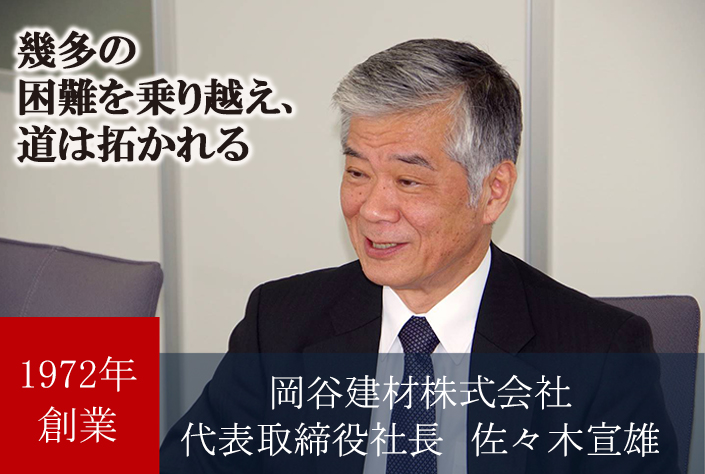

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

職人たちが自らの仕事に誇りを持つ。守るものは全国の食卓。

有限会社三秀の職人たちは文字通り全国の食卓を守っている。三秀が扱う青果という食材は非常に難しい食材であり、必ずしも希望の数が生産出来たり仕入れられるわけではない。仕入れの数が希望より多く生産過多になりそうなら、価格を調整して最良の適正原価を作り販売する。逆に希望より少ない数なら足りない分を全国からかき集めてでも販売する。一見、意地を張って無理をしているようにも見えるこの仕事の先には、農家からの供給を止めないという圧倒的な優しさがあり、消費者にスーパーなどを通じて「青果」を届けるためである。「全国の青果を望んでいるすべてのお店に必ず届け、それにより全国の食卓を守ることになる」稲垣社長はそう話し胸を張る。日々変動する野菜や果物を確かな経験で厳選し、有する価格決定権を行使して最善と最良を求めていく。そして「職人」という人間をを育てていくという、難解な課題を常に意識し続けてきた本物の職人たちと弛まぬ努力をしていく三秀。

稲垣社長は青果業界の改革派としてこれからも常に新しいものを取り入れ発展していきたいと話す。

需要に応え、供給を止めない信念

「私たちの仕事は、常に変動するものです。」質問に対する答えの冒頭でそう話した稲垣社長。農家は商品を10個作ろうと思っても確実に10個できるわけではない。8個の時もあれば100個できてしまうこともある。そんな不規則な成果という商材を扱ううえで大切なのはお客様の需要に応え、お客様に対しての供給を止めないことだという。多くの商品ができたら適正な価格を設定して、決して農家に送り返すようなことはせず必ず売り切る。また商品が少ない場合は全国から集め取引企業の需要に対して全力で応える。それを可能にしているのは目利きに優れた自慢の職人たちだと話す。価格決定権を持つプロの職人がお客様のことを考えその時々で値段や商品を変化させていく。「私たちは取引企業様と生産者両方の力になることが使命だと考えています。」と稲垣社長は話す。一般的な仲卸の仲介的な要素より、対企業、対生産者と一つ一つの繋がりを大切にしていることが当たり前だけど難しく、それを実行できているのが三秀の独自性だという。

他の一歩先を行く理想の職人集団へ

「市場の業務はとても激務だと思います。ある年は30人採用したもののほぼ全員辞めてしまいました。極端に言えば人間のする仕事ではないと感じたのかもしれません。」現状の市場内の労務環境について稲垣社長はこう話す。稲垣社長は「市場」という古風な文化を変えていく必要があると強く感じていると言う。三秀自慢の職人たちが100%の力を発揮できるように残業時間の短縮、シフト制の導入、新人教育の意識改革など既存の社員を大切にしながら会社全体として成長していきたいと考えている稲垣社長は、「市場の職人」という古来からのイメージを一新し、自ら動き自ら学ぶという新しい形の職人集団を目指している。自社よりも他社よりも常に一歩前に進みたいという思いに溢れている稲垣社長が目指す三秀の姿は、健全な労務環境で真摯な態度で青果という商材と向き合う職人たちが大田市場内で躍動する姿に違いない。

三秀のルーツ~稲垣社長が語る有限会社三秀とは?

先代から社長を継ぐことになったきっかけを教えてください

子供のころから、正直に話すと市場に関する家業を継ぐつもりは全くありませんでした。学生時代は数学の学者になりたいという願望があり、市場とはかけ離れた分野で活躍していこう思いを持って生活してきました。転機が訪れたのは24、25歳くらいでした。父である先代社長に呼ばれて父のもとへ向かうとこんな話をされました。「今までお前が欲しいものや、やりたいことに全力で取り組める環境にいられたのはなぜだと思う?それは、お父さんが日々仕事を頑張って家族を養ってきたから・・・ではない」そしてこう続けました。「何不自由なく生活できたのは、社員のみんなが汗水流して必死に頑張ってきたからこそなんだ」と。「社員たちから受けた恩を返すために協力してくれないか」その一言で、父の社長である立場を継ぐというよりも想いを継ぐことができるのは自分なんだと自覚が芽生えました。社長を継ごうと決めたのはその時でした。

三秀の未来に向けて社員と取り組んでいることを 教えてください

未来を作るために必要なことは社員のモチベーションを上げていくことだと思います。どこの企業様にも多い課題ですが、社歴の長いベテランと呼ばれる層の社員が現状維持の姿勢で業務に取り組んでしまっていることです。私はまず、日本古来から浸透している年功序列の改善がテーマであると考えました。これからの三秀を担っていくであろう若手社員と共に知恵を出し合い、頑張っている社員や成果を挙げた社員を正当に評価していこう。そのために会社としてしっかりとした評価制度を構築し評価の見える化に取り組んでいこうとしています。さらに新人社員にも入社時に評価に関するマニュアルを渡すことで、各自が自分のキャリアモデルを想像しやすく明確な指標を持てるということを行っております。若い世代の新鮮な考え方で構築された制度を日々改善してより良いものにしていこうという考えからです。

三秀が最も大切にしている考え方を 教えてください

三秀で一番大切にしている考え方は「全ての社員が幸せについて考えよう」ということです。夜中からの勤務や早朝の勤務など、不規則でさらに夏は暑いし冬は寒い。そんな中、職人たちはなぜ頑張れるのでしょうか?それは仕事が楽しいと思えるからだと思います。仕事に対して楽しい、面白いと思う気持ちが何よりも大切で、頑張った先に収入が増え、家族や友人など自分の周りの人々とも幸せを分かち合える。もちろん相応の努力は必要になります。ですが、努力の先にある自分自身の未来を自分で切り開けるということに各自が気づけば三秀としても、大田市場で働くものとしても現在より一歩、二歩先の未来に進んでいけると思っています。当面目指す目標としては三秀の社員全員が国民平均所得を超える給与を手にしてもらうことですね。

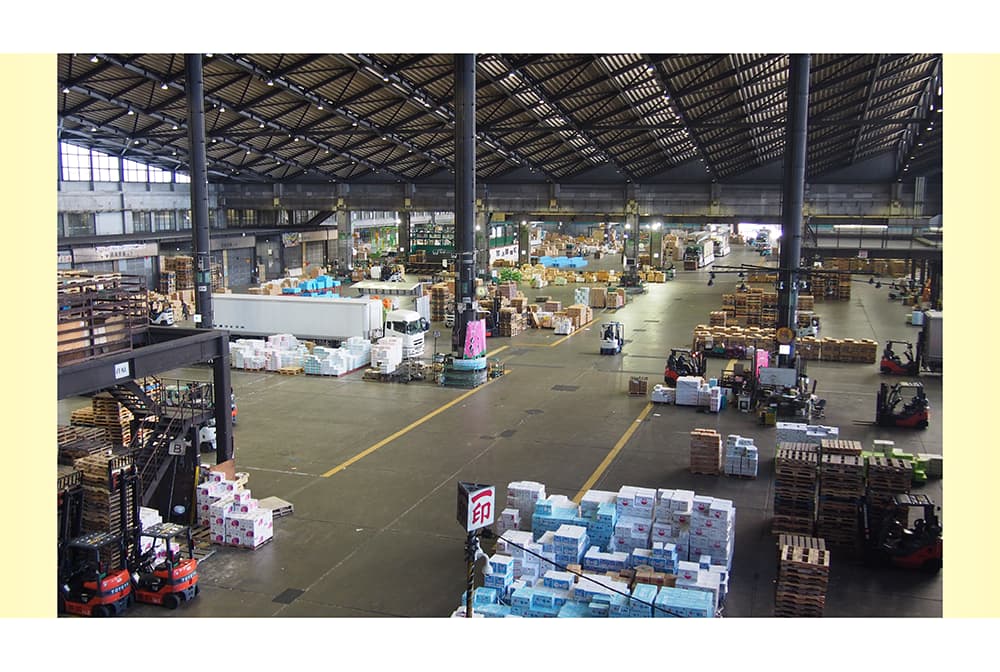

大田市場 外観

作業風景

「はたらく」

顔が見える仕事がしたい異色の経歴を持つ 若手のホープ

有限会社三秀 総務課長 齊藤良夢

今回、お話を伺った齊藤課長は間もなく入社5年になる総務課の長。入社当初から得意分野であるエクセルマクロを使いこなし、市場の業務に変革をもたらしている剛腕。生産者や消費者のみならず、自社で働く社員がより良く働ける環境は何かを、稲垣社長と共に考え実行していく次世代のホープと言っても過言ではない。三秀の発展はもちろんのこと、青果業界の常識を打ち破り労務環境や作業の簡略化、ムダを無くすための総合的なシステムを構築することを目標に挙げ実行するなど行動派としての頼もしい一面が光る齊藤課長。大田市場の新しい形や現状の思いなど齊藤課長の思いを伺った。

異色の経歴を持つ凄腕プログラマーと三秀の邂逅

食が好き+相手の顔が見える仕事とは

「もともと市場に入りたいという願望があったわけではありませんでした。前職のマーケティングリサーチを行っているとき、ふと相手の顔が見える仕事がしたいと思ったのです。」と話し始めた齊藤課長。再就職先でやりたかった仕事は、エクセルマクロを使ったシステムの構築だったそう。求人情報で自身の得意なエクセルマクロを必要としている企業に絞って探したところ、三秀がピンポイントにエクセルマクロ技術者を必要としていたという運命の出会いがあった。自分の得意分野でこれまでの経験を十二分に生かせる環境と、以前から自分の仕事がどうお客様に繋がるのかを見れる仕事がしたいという思いが合わさり入社の意志を強くしたという。市場関係の中では異色の経歴であり、全くと言っていいほど違う環境から飛び込んでみようと思ったのは稲垣社長が考えるビジョンに少なからず共感した部分もあるという齊藤課長。今後も志望動機であった三秀のシステム化を推進すべく全力を尽くすと話す。

現場とは異なる三秀の魅力

齊藤課長が三秀に入社して以来、一貫して持ち続けている思いがある。それはいかに通常業務のミスを無くしていくかという単純にして難解な問題の解決である。市場では伝票などの日常に溢れている書類に対して、目で見て確認をし手で捌く古来からの方法で行われている。それに対して齊藤課長の考えは、「システムさえ構築すればもっと楽に効率よく業務を遂行できるのではないか」という考えだ。三秀はもちろんのこと、青果業界全体のこれからを考えた上でシステム化を取り入れた企業において成功のモデルケースになりたいと思う齊藤課長が掲げる目標は、「人の手による小さなミスを減少させいずれは0にすること」だという。縁の下の力持ち的な役回りに感じるかもしれないが、「成功に導けるなら自身の肩書など全く気にしないんです」と言い放つほどやりがいを感じている齊藤課長。当面はミスのない業務を目指して全力を尽くしたいと話す。

青果業界の果てしない未来に何を想う?

齊藤課長にとって三秀や自身、青果業界における夢とは叶えられる目標という認識であると話されたようだった。なぜなら、「私の夢といいますかこれから取り組んでいきたいと考えていることは可能な限り残業を無くすことで社員全員が定時で帰れるようにし、そしてそれぞれが自分の時間を大切に日々を過ごせる環境作りをしていきたいと思っています」「そのために各部署の作業を時には他部署でフォローできるような体制を作っていきたいと考えています」といった具体的な意見だった。漠然とした大枠の意見になってしまうことが多く答えることが非常に難しいこの質問に対して、即答で応えられたというところに齊藤課長の中で夢を叶えるまでのスケジュールが定まっているのだろうと感じさせた。齊藤課長が思い描く夢は、稲垣社長が大切にしている「望む幸せについて考える」ことに繋がっていることがわかった。同じ方向を見て進む仲間たちで作り出す青果業界の新時代に向け三秀と齊藤課長の奮闘は続く。

大田市場 内観

作業風景

IT技術の活用

三秀の他社と異なる魅力の全貌

齊藤課長から見た稲垣社長を教えてください

私が稲垣社長と初めてお会いした面接時に思ったことは、理論を元に会話をしたい人なんだなということです。他人の細かい機微をしっかりと見ていて市場や業界を広めたい、世間に知ってもらいたいと思う人なんだとも思いました。それと稲垣社長はシステムに関する理解が深くあまり市場の社長にはいないタイプだと思いますね。今まで通りでいることを望まないで常により良く変えていこうというエネルギッシュな部分もすごく感じます。あとは問題が起こった時、現状や現象よりも原因の方を真っ先に考えることができる、全体を俯瞰しながら細部を把握することができる人だと思います。新しいことに常に取り組んでいく姿勢は社員にとってポジティブな感情を与えてくれていると思います。

同業と違うと思うところはどのようなところだと思いますか?

大田市場内を見渡しても、青果業界全体を見ても我々三秀のようにシステム化を進めているところはそう多くないと思います。他には他社が一週間に一度集計するような伝票やデータなどを三秀では毎日集計を取ります。それをデータ化することで正確なデータが毎日大量にとれるということです。正確な数字を出せる分、数字に対しての達成意欲が他社より高いと思います。他には、青果業界や市場内ではあまりないかもしれませんが、新しいシステムやルールを構築する際マニュアル化をするようにしています。マニュアル化することで教える方も教えられる方も理解度が深まり短期間で浸透させられるからです。他社のことはあまり詳しくはわかりませんが、システム化やマニュアル作成により全体の底上げができているというのは三秀の強みの一つだと思っています。

齊藤課長が三秀で働くうえで大切にしている考え方を教えてください

大切にしている考え方はやりがいや夢に紐づいていることではあるのですが、社員全員が健全で幸せに仕事ができることですね。勤務時間が不規則になると身体や心のバランスが崩れて、体調を管理するのが難しくなったり精神的に疲れちゃったりする人が増える。そんな社員が出ないように残業をしないためにはどの部分を改善した方がいいか、こんなシステムがあれば作業を簡略化できるのではないかなどを考えて業務過多になっている社員がでないようにしていきたいですね。社員全員が自分の時間を確保した上でさらに幸せについて考えられれば今よりもずっと良くなっていくと思います。三秀が掲げる「はたらく」(上記写真に掲載)という言葉の意味を改めて考え、日々自分自身に何ができるかを考える向上心のようなものが大切だと思っています。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

この度は、取材をさせていただきましてありがとうございました。大田市場という歴史がある市場の中でも歴史のある有限会社三秀様にお話を伺うことができ、青果の仲卸が背負っている使命ややりがい、そして青果業界全体の理想形を学ばせていただきました。歴史を重んじながら現状を変革していく姿はこれからも末永く応援させていただきたいと思える素晴らしい会社なのでこれからも応援していきます。

掲載企業からのコメント

-

有限会社三秀 からのコメント

この度は、取材をしていただきありがとうございました。一種独特な雰囲気のある大田市場で、私たちが行っている革新的な取り組みに焦点を当てた記事の内容になっていると思います。社内だけではなく取引先や生産者の皆様にも三秀の思いを知っていただくことで、大切な皆様とより末永くお付き合いさせていただけるようになれば幸いでございます。今後共革新的に進んでいく我々三秀にご期待ください。

企業情報

-

創業年(設立年)

1971年

-

事業内容

・産地から集荷した野菜・果物の買い付け、仕分け、販売 ・品物の評価、市場の価格形成

-

所在地

東京都大田区東海3‐2‐6(東京中央卸売市場 大田市場内)

-

資本金

1,000万円

-

従業員数

93名

- 会社URL

沿革

-

1603年~1976年

1603年

愛知県三河地区より徳川家康の命に応じ、三河屋が江戸に移転

その後のれん分け 「三」を継ぐ商人と「河」を継ぐ商人へ分離

1927年

東京中央卸売市場神田市場開場により三河屋末裔の三彌商店も移転

1971年

法人化により有限会社三秀 設立

代表取締役 稲垣 憲 就任

1976年

有限会社さんひで 設立

代表取締役 雨宮 厚美 就任 -

1981年~2014年

1981年

有限会社さんひで 資本独立

1989年

東京都中央卸売市場 神田市場は大田市場に移転

移転に伴い、本社も大田市場へ移転

2014年

稲垣 憲 死去

代表取締役稲垣 憲一 就任

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">