取材趣旨:企業インタビュー

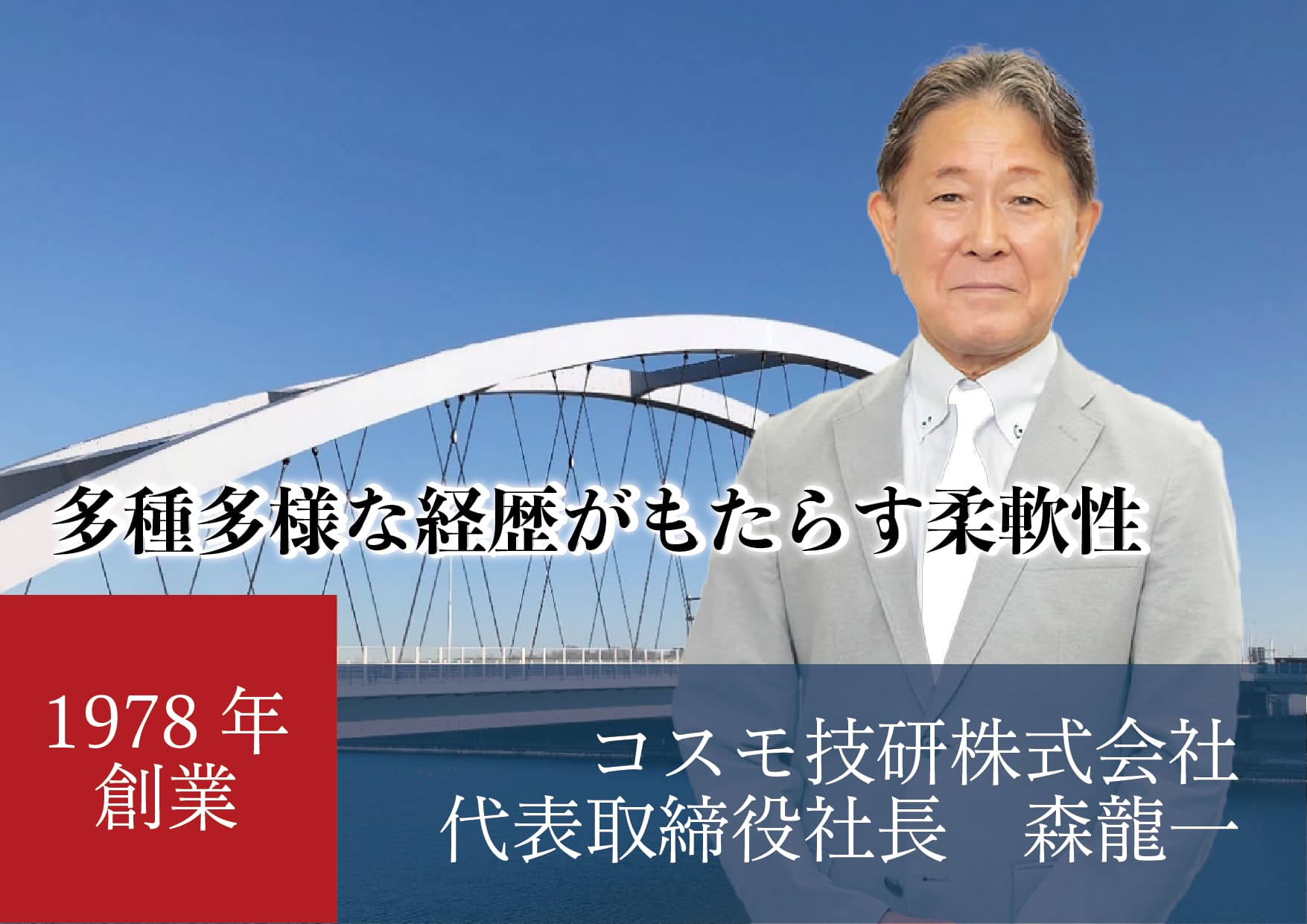

橋の多くは鋼橋、木造、PC橋(コンクリート)の3種類である。その中で、鋼橋という分野を専門とし、大阪府大阪市から海外へ向けて勝負している会社こそコスモ技研である。1978年に創業し、今日まで数多くの鋼橋を手掛け、日本のインフラ整備の一端を担ってきた同社。そんな同社に60歳の節目に就職し、社長に就任した森龍一社長。学生時代には電子工学を学び、CADを扱う技術職やAIソフトを扱う営業マンなど多種多様な職業を経験してきたという。森社長はこれまでの幅広い経験を活かして、コスモ技研の新陳代謝に取り組み海外で戦う組織づくりに日々励んでいる。そんな森社長が大切にしている考え、これから先どのような未来を見据えているのかということを中心に話を伺った。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

何でも言い合える雰囲気づくり

森社長が大切にしていることは、”何でも言い合える雰囲気”だという。普段の業務の中でも、言いにくいことを黙っているのではなく、何かあればすぐに報告するように社員に伝えているとのこと。森社長のこうした想いの根底には、社長に就任した当時のコスモ技研の体制が影響しているという。就任当時のコスモ技研はトップダウンな組織であった。これから先の時代は、トップダウンではなくチームワークが大切になると森社長は感じていたため、社員へのインタビューを実施し、体質改善に努めたという。現在でも、取締役会などで決定したことは必ず全社員に発表するなど、自らが率先して”何でも言い合える雰囲気づくり”に取り組んでいる。何でも言い合えるフラットな関係性を築くことによって、会社にどのようなメリットが生まれるのか、今後のコスモ技研を通して学ぶべき要素は多いのではないか。

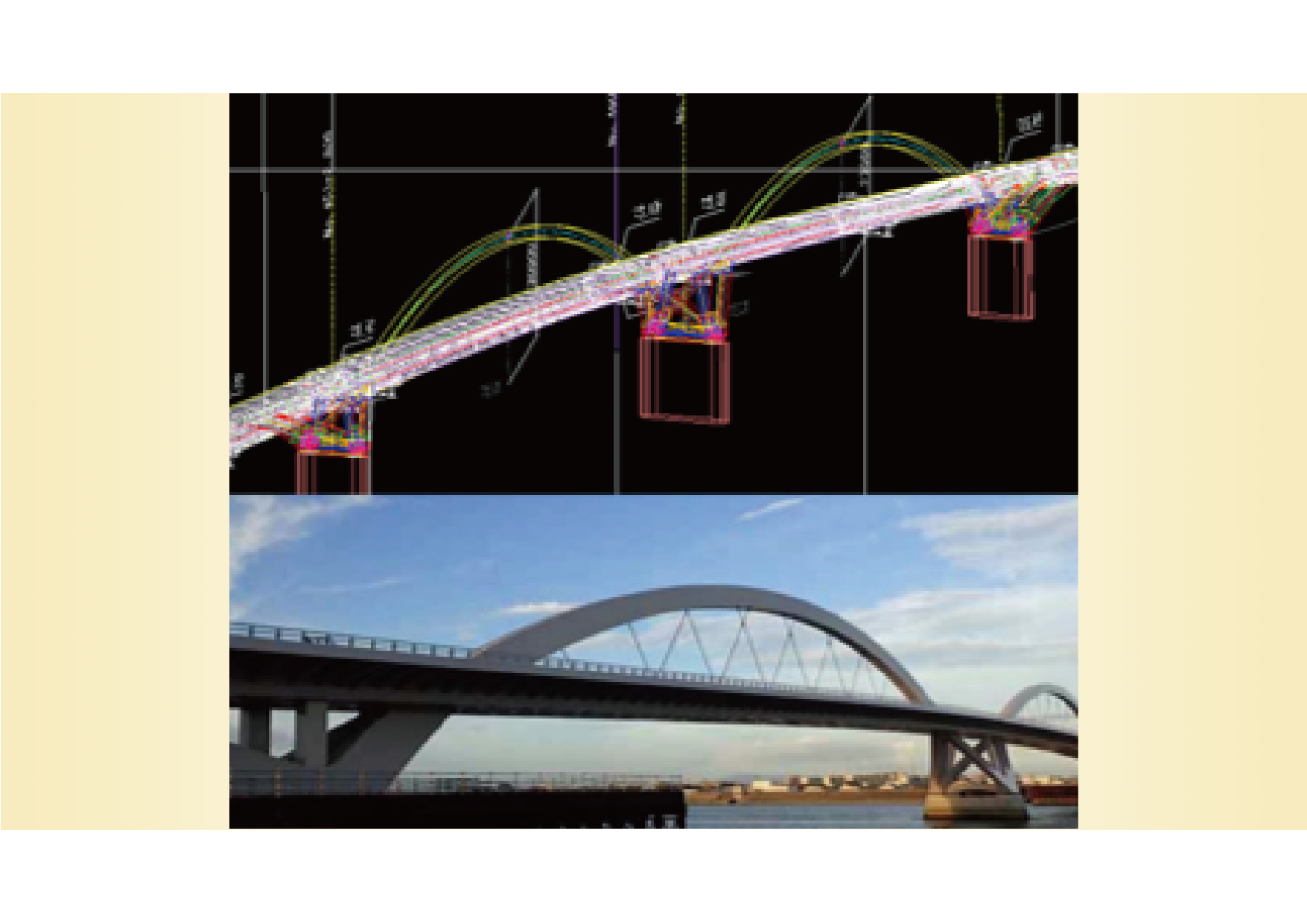

橋梁への幅広い対応力

現在のコスモ技研は、依頼されてできない鋼橋設計の案件はほとんどないとのこと。特殊な橋梁など複雑で力学的にも難しいとされている案件もある中で、依頼を受けることが可能となっている要因の一つに45年間の実績と経験が挙げられる。日本はインフラ整備がほぼ行き渡っている国であるため、今後、新しい橋をつくり上げるよりも橋の補修という難易度の高い仕事の割合が高くなると森社長は予測している。そのため、橋の補強設計や耐震設計など”橋のやり直し”の需要の増加に対応していかなければならない。そういった状況に対して長年の経験を持つコスモ技研の技術者たちはピッタリである。このような歴史と人材を中心とした幅広い対応力を武器に、これから先変化が生じる橋梁業界のマーケットをどのようにして勝ち抜くのか。森社長を中心としたコスモ技研が立てる戦略とその先の進化に注目していきたい。

100名の会社へ

森社長が目指す未来のコスモ技研とは、簡単に言うと100名規模の会社になることだという。現在のコスモ技研には、有難いことに依頼が多く、需要と供給のバランスが合っていない状態である。世の中のニーズに応えたいという想いを持つ森社長にとって、この状態は心苦しく感じられている。この状態を少しでも早く解決するためには、より多くの人の力が必要不可欠であり、時間がかかったとしても着実に人員増加に努めていくという。さらに人を増やしても質を落とさないためには教育が必要であり、そこへの投資も惜しまないとのこと。1人前になるまでに10年かかると言われている鋼橋設計業界。そういった厳しい業界の中で、会社が成長するためには機械などの設備に頼るのではなく、人に尽きると森社長は考えている。コスモ技研は、デジタル化が進む現代社会において、あえて人の力を武器に世の中のニーズに応える会社を目指していくのである。

未来に残る価値あるものづくり

日本の橋梁業界について教えてください

日本の橋梁に関する技術は世界トップクラスだと思います。その技術は、今後インフラが進むであろう海外の発展途上国で活かされることになるでしょう。そのため海外の設計基準や文化に慣れていく必要があります。いくら技術力が高いといっても、環境によっては発揮できないものでは宝の持ち腐れになってしまいます。新型コロナウイルスが段々と落ち着いてきた中で、海外からの案件も増えてくると思います。日本が誇る技術によって海外の人々の生活が豊かになる、こんな素晴らしいことはありません。日本の橋梁業界が海外でしっかり結果を残すために、少しでもコスモ技研が力になれるのであれば、その労は惜しみません。チーム日本で頑張っていきたいです。

教育への想いを教えてください

コスモ技研では、定期的に若手の設計者を集めて勉強会を開いています。主な内容は、設計に関することで起きた問題点をベテラン社員にレビューしてもらうといったものになっています。今後は中堅層に対してマネジメントに関する教育や海外からの案件に備えて英語を学ぶことへの補助を出したりしていきたいと考えています。学びたいと思うかどうかは社員一人ひとりの気持ち次第にはなりますが、そもそも学びの場をつくってあげなければ意欲を湧き出させることもできません。先ほども述べたように、私にとって何よりも大事なのは設備ではなく、人です。人を育て、活躍させることが私に課せられた役割だと感じています。

社員に期待していることを教えてください

特に若手社員には、自ら考えチャレンジしてほしいと思っています。時代の流れとともに、保守的な考えが増えてきているように感じます。そんな中でも自分の考えをしっかりと行動に変換できるような人財になってほしいです。コスモ技研で働く以上、将来は海外で働く可能性もあります。海外では日本での生活以上に自分の意思を伝えなければいけません。慣れない環境に対して、人間はストレスを感じてしまう生き物ですが、飛び込んでみなければどんな世界が広がっているのかすらわかりません。今の自分には何が必要なのか、何が足りないのかを自分自身の頭で考えて、意欲的に日々取り組んでほしいと思います。

橋梁を通して豊かな社会を

複雑な設計が必要となる 首都高速ジャンクション橋

日本では欠かせない 耐震補強設計

技術を武器に発展途上国へ貢献

コスモ技研株式会社 海外事業推進室 室長 東 真靖

コスモ技研に入社して26年もの月日が経ち、今では海外事業の責任者を任されるほどになった東室長。東室長は。地元である大阪からフィリピンやバングラデシュなどの海外まで様々な土地にルーツを持ち、誰しもができるわけではない経験を多く積んできた。そんな若手の頃から数多くの経験を積んできた東室長も年数とともに社内での立ち位置も変わり、見え方も変わってきたという。26年間、コスモ技研、橋に情熱を注いできた根底にはどのような想いがあるのか。今どのようなことを考え、どのような未来を見据えているのか。東室長のこれまでの経験をもとに、これからのコスモ技研について伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

幼少期から目指した世界

コスモ技研に入社した理由は、幼少期からものづくりが好きという想いと学生時代の橋との出会いが大きな要因だったと話す東室長。そんな東室長は大学時代に土木工学を専攻し、講義を受けている中で将来は設計をしたいという風に感じるようになったという。しかし、具体的に何を設計したいのかと具体的には決まっていなかった。そんな中、大きな転機が大学三年生のときに訪れる。鋼橋に関する講義を受講し、橋の魅力に惹かれ、「橋を設計する会社に就職したい」という強い想いを抱くこととなった。その想いをもとに大学教授の協力もあって、コスモ技研と出会った。このときは、東室長はこのまますんなり就職するのではなく、分野の違う上場企業に就職すべきか自分のやりたいことができる会社に就職すべきか葛藤していたという。葛藤している中で、最終的に東室長を決断させたのは幼少期の自分自身の想いである。ものづくりへの想いがあったからこそ、コスモ技研の社員として今日まで頑張ってこれたと懐かしそうに語ってくれた。

”いつも通り”がない橋から得る達成感

普段私たちが見ている橋には、真っすぐなものや曲がっているものなど一つひとつ形が異なり、同じものはない。さらに、それぞれの橋の用途や周囲の環境も異なっている。そのため橋の設計、修繕には”いつも通り”というものがなく、難易度が高い仕事となっているのである。そんな橋に約25年間以上携わっている東室長。そんな東室長にとってやりがいに繋がっているものは、毎回課題が異なる橋それぞれに適したアイデアを考え、挑戦し、無事完成させることができたときに得る達成感だという。それぞれの課題を解決するために取り組んでいくことで、自ずと技術力は向上するとのこと。その技術力を駆使して無限に広がる選択肢の中から最適解を見つけるためには、やはり経験が一番必要な要素だという。これから先もさらに経験値を蓄え、まだ味わったことのないような困難な橋に立ち向かっていくのである。

挑戦し続ける会社へ

これまでの約25年間の中で、数々の挑戦を重ねてきた東室長。その中で代表的なものとして、海外での挑戦が挙げられるだろう。2013年にアジアの橋梁を視察する機会があり、インド・バングラデシュ・タイ・ミャンマーを巡り、感銘を受けたという。日本と違い、発展途上国ではインフラ整備がまだ進んでいない状況であり、橋が一つ架かるだけで生活水準が格段に上がるのである。その様子を目の当たりにした東室長は、発展途上国の橋の設計に携わりたいと感じ、2017年にフィリピンでの鉄道に関する大きなプロジェクトに参加することとなる。高い志を持っていたものの、海外での仕事はやはり不安だったという。しかし、自身の成長のために挑戦し、最終的に2年間のフィリピン生活を送り、日本に帰りたくないと思うほどであったとのこと。このような経験を今後より多くの社員が味わうことができる会社にすることが東室長の夢なのである。東室長のように、国内外問わず挑戦する姿勢からは学ぶべきことはきっと多いはずだ。

修繕によって 復活を遂げた銅桁

3Dモデルの技術を活用

海外橋梁に目覚めた ジャムナ橋

海外で戦くために抱く想い

海外で苦労したことや日本との違いを教えてください

橋そのものの構造に大きな違いはありませんが、根本的に設計基準が異なります。さらに少しずつ考え方や基準値に違いがあります。どちらも性能照査型の設計法ですが、海外基準の方が設計者の判断によるところが大きく、日本の基準のほうが細かく規定されており、設計者に優しいです。そういうところは苦労した点でもあり、日本との違いだと思います。あとは、やはり多少の語学力が必要になることが挙げられます。先ほど述べた設計基準を読み取ることなどに関しては、英語を理解していないと厳しい部分もありますし、外国人労働者に指示を送る上で、言葉の壁や文化の壁はどうしても生まれてしまいます。設計面や人間関係など、様々な場面において日本ではこうという固定概念に囚われず、柔軟な思考が求められると思います。

森社長への想いを教えてください

森社長は元々橋梁の業界出身ではないので、設計などに関して細かい技術的な指導をされたことはありません。しかし、様々な業界を見てきた森社長だからこそ、悩んでいるときに大きなアドバイスをいただけたりします。フィリピンでのプロジェクトに行くべきか悩んでいるときも、背中を押してくれたのは森社長でした。その際に「新しいことに挑戦することはストレスだが、成長するためには必要なこと」という言葉をいただきました。この言葉はずっと私の心に残っていますし、さらに自分よりも若い世代に伝えていかなければいけないと感じています。行動力、柔軟性に溢れた森社長の姿勢は見習わないといけないですし、私自身も同じように部下の背中を押すような存在になりたいと思っています。

これからのコスモ技研に期待していることを教えてください

チャレンジ精神というのは全社的に常に持っていてほしいと思います。エンジニアだったら今まで携わったことのない橋にチャレンジしたり、私のように海外に飛び出したりしてほしいです。コスモ技研は45年目を迎えますが、ずっと同じ仕事、同じ目線でいてはこれ以上の発展はないと思います。常に新しいことへのチャレンジや成長できるチャンスを掴みにいく姿勢を持つべきです。ベテラン社員~若手社員までバランスよくいる中で、全員が同じ方向性を向くことが大切です。チャレンジと発展を繰り返し、より大きな組織へとコスモ技研がなっていくことを願っていますし、そうなれるよう貢献していきたいです。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

森社長の柔軟な姿勢や変化を恐れない姿勢は大変勉強になりました。

目的を明確化し、自分が進むべき方向をしっかりと見失わないことは

今後の自分自身にぜひ活かしたいと思います。

今回は取材を受けていただき、ありがとうございました。

掲載企業からのコメント

-

コスモ技研株式会社 からのコメント

今回の取材を通して、自分自身が大切にしていることや社員へ抱いている想いを改めて、感じることができました。 社員が周りを気にすることなく思い切ってチャレンジできるような環境づくりにこれからも励んでいきたいと思います。

企業情報

-

創業年(設立年)

1978年

-

事業内容

橋梁設計

架設計画

耐震設計

構造解析

補修・補強設計 -

所在地

大阪府大阪市西区西本町3-1-43 西本町ソーラービル5F

-

資本金

2,200万円

-

従業員数

52名

- 会社URL

沿革

-

1978年~1988年

1978年

松尾橋梁により建設コンサルタントとして設立

1985年

構造解析の業務を請け負うサービスを開始

1986年

独自の高精度非線形構造解析プログラム「STEP」を開発

競合他社より圧倒的に実用的な格子解析を開発

NECのオンライン技術を使用し、工事現場でも解析できる「SINPROサービス」を開発

遺伝的アルゴリズムによる架設管理システム開発

1988年

独自技術である材料計算サービス「MACS」を開始

一社独占で全国を制覇する -

1990年~2011年

1990年

東京支社にて鉄道橋の設計に積極的に取組む。

その後、鉄道設計技術での実績が評価され、継続的な事業となる。

2000年

鉄骨構造物用CAD、テクラ社「Xsteel」の販売を開始

2011年

「鋼製桟道橋の設計計算システムツール」の開発を受託

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">