取材趣旨:企業インタビュー

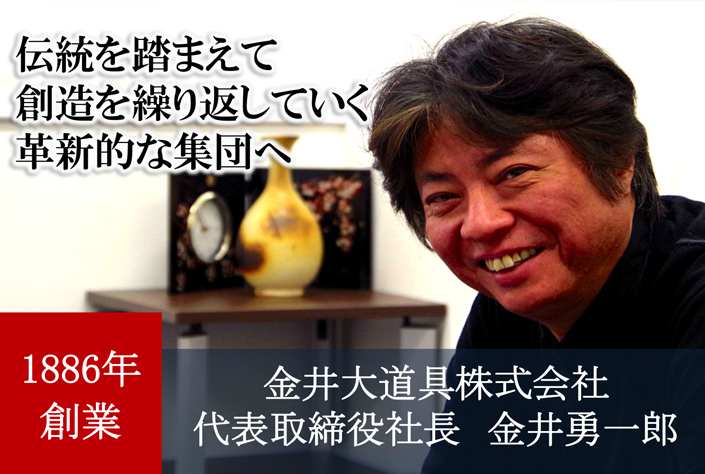

金井大道具は、「伝統」に裏付けされた確かな技術と、常に新たなものを生み出す「創造」の精神で、明治19年(1886年)の創業以来、舞台美術の世界の先陣を切ってきた。劇場付きの大道具会社として生まれ、創業期は歌舞伎を中心に明治座や新橋演舞場をはじめとして、国内の主要な劇場で舞台大道具を手掛けてきた。また、テレビの領域では、TBSとの仕事が多く、テレビ局黎明期の1960年代から現在に至るまで、数々の人気番組のセット製作を担当。さらに、アーティストのコンサートや企業イベント・海外の有名ブランドのファッションショーといったイベントの舞台製作も行っている。今回の取材は、金井大道具の4代目社長であり、社長自身も舞台美術家として国内・海外を飛び回る、金井勇一郎社長にお話を伺った。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

「できない」という言葉はない

金井大道具の歴史は、挑戦の歴史だ。

創業から120年を数えるが、舞台という1つの強みに満足することなく、常に時代の潮流に合わせ、事業領域を拡大してきた。60年代はテレビ局。そして万博以降は、イベントやコンサート。有名アーティストのライブや海外のブランドのファッションショーまで手掛けている。 一つひとつの仕事がそれぞれ違う中で、次々に事業領域を拡大することができたのは、金井大道具が、「来た仕事は断らず、何にでも挑戦していこう」というクリエイティブなスタンスを持っていたためである。社員一人ひとりにも「何にでも挑戦していこう」という姿勢が受け継がれ、創業から現在まで、連綿とそのスタンスを維持してきたからこそ、今の金井大道具がつくられたのである。近年では、劇団四季のミュージカル「オペラ座の怪人」の舞台美術の製作を務め、劇場の中にさらに劇場の機構を作るという、前代未聞のチャレンジを成功させ、高い評価を得ている。

経験と機動力の金井大道具

大小あわせて、仕事は年間1000本。これだけ多くの仕事を依頼されるのは、舞台、テレビ、イベントのそれぞれで、長年にわたって信頼を積み重ねてきた結果である。 クライアントからの信頼の源泉となっているのが、自社工場による「機動力」である。「機動力」こそが、日々仕事に取り組みながらも決して質を落とさず、クライアントが求める製品をとことん追求することの原動力になっている。 テレビや舞台、イベントでは、一度作り上げたセットや大道具に、本番直前で変更の要望が出ることもある。そうした要望への臨機応変な対応を可能にするのが、自社工場である。 通常、大道具の会社は製作部分を外注に出すことが多く、突然の変更には対応しきれない。しかし、金井大道具は自社工場を持ち、製作部隊を整備することによって、緊急対応を含め、時間が許す限りクライアントの要望に応えられる体制を整えた。本番ぎりぎりまで製品のクオリティを高める姿勢がクライアントからの高評価につながっているのである。

道をそれず、自分たちの持つものを高める

IT化が進み、映像や音楽など多くのものをWEB上で手に入れられる時代になった。しかし、なんでもWEBで見られる時代だからこそ、「人々は舞台や演劇、イベントやコンサートといった『ライブ』を欲し、なくなることはない」と金井社長は言う。金井大道具の原点である「ライブ」。これからも舞台やファッションショーをはじめとした「ライブ」の世界に軸足を置いて、事業を進めて行くつもりだ。

そして、特長である「機動力」を磨くことにも余念がない。具体的には、木材に代わる新素材の研究や、海外拠点の開発などを通じて、お客様の要望に応えられる体制を強化している。受け継いできた技術の伝承と新しい技術や素材の研究開発を通じて、これからも、今まで以上にクライアントのニーズに応えられる体制を作っていく。

人材採用に対する社長の想い

ほとんど中途採用を行わず、新卒を中心に採用する方針ということですが、それはなぜですか

人材の育成は重要な課題です。この業界に来る新卒が減ってきているということもありますが、技術を若い人たちに引き継いでいくために、新卒の採用に注力しています。演劇の世界では特に、「あの人に描いて欲しい」と職人を指名しての依頼が来ることもあります。そんな先輩のように、会社の名前ではなく、個人の顔で仕事をもらえる人材になってもらうため、営業も現場も新卒を1から10年くらいかけて育てていきます。中途がダメと言うわけではないですが、30代とか40代とかの中途は前職の色がついてしまっているところもあるし、固定観念なくやってもらいたいと思っているので、良い人材を確保すること、そして育成すること、これはテーマですね。

新卒の人材に期待することは何ですか

とにかく仕事を覚えてもらうことです。それと一般的な常識を持っているのは当たり前として、もっと個性を出してほしいですね。入社式の時に言うんですが、「個性を出してやろうね」と。社会人になるわけだからハチャメチャにやれってことじゃないですけど。仕事の中に、自分のカラーというか、個性を出して欲しいと思っています。歌舞伎であっても、伝統的な技法はもちろんありますが、製作者のオリジナリティを出せる部分があります。

性格的にも、最近の子は大人しくて、言われたことはきちんとやるけどそれ以上はしない。学校でも横並びの教育だったんだと思います。うちは若い人にどんどん力をつけてもらいたいと思ってる。うちの仕事は1000本あれば1000本すべて違いますし、全部オリジナルなので、成長して、個性を出していってほしいですね。

これから入ってくる若い人たちに引き継いで、守っていってもらいたいことは何ですか

それはやっぱり技術ですね。技術と会社の精神ですね。

歌舞伎以外はどこの会社もできるわけですけど、そこに「機動力」だとか「顔が見える」だとか付加価値を付けていくことが、お客様の信頼につながり、他社との差別化になります。そうした、付加価値がある行動ができるようなるためには、会社の精神を身に付けてもらうことが必要なんですね。テレビ局の仕事でもイベントの仕事でも、実際にテレビ局のスタジオやホテルでセットを組み立てるわけです。安全管理や労働管理、そういうのをお客様に見られながらの仕事になります。お客さんは作る過程を見てますから。つまり、製作物も人も含めて「金井大道具」ということです。だから若い人たち一人ひとりにも「金井大道具」の看板を背負っているという自覚を持ってもらいたいですね。

作画の様子

NINAGAWA十二夜のセット

完成した作品

大人の本気の文化祭

金井大道具株式会社 大郷浩司

実は、「大道具」という言葉が社名につく企業は日本広しと言えど、ほとんどない。創業120年を超えた大道具会社で働くのはどんな人で、どのような仕事をしてるのか想像できるだろうか。舞台やテレビの裏側で、ベテランの職人が伝統の技法で黙々と作業をしている。そんなイメージではないだろうか。もちろん金井大道具は、創業以来、歌舞伎を中心とする伝統芸能の技術・技法を受け継いできた。その技術が一人ひとりの職人の基礎となっていることは間違いない。しかし、金井大道具で働いているのは、伝統を守りつつも常に新たな技術を追い求める、先進的な技術者だった。今回の取材では、金井大道具の製作部隊を代表して、大郷浩司さんに、創業120年を超える老舗企業の現場の仕事ぶりについてお話を伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

就活1社目で運命の出会い

大郷さんが金井大道具に入社したのは20歳の時。入社以来26年間、製作一筋で数々の舞台を手掛けてきた。大郷さんの就職活動時期は、企業による熾烈な人材獲得競争が巻き起こっていたバブル期。企業から学生へのオファーが殺到していた。そんな状況の中、大郷さんが、たまたま友達が受けに行くからという理由で、就職活動の第1社目として訪問したその会社こそが、金井大道具であった。 その当時は、金井大道具という名前も知らない状況だったという。しかし、引く手あまたの時代に、1社目で就職先を決める理由となったのは、就活以前に、演劇関連の手伝いのアルバイトを通じて、舞台の仕事の面白さを知っていたこと、そして、人事の方の話に惹かれ、運命的なものを感じたことが大きな理由になっている。大郷さんご自身も「当時は就職先はいっぱいあった」と振り返るが、大手企業や、ベンチャー企業に興味を持ってもおかしくない中、大郷さんは、金井大道具に入社するという決断を下した。

「金井さんにお願いしてよかった」

お客様から「金井さんにお願いしてよかった」と言われるのがやりがいだという大郷さん。その言葉をいただくために努力は惜しまない。「お客様が喜ぶために、何でもやりましょう」というのが大郷さんの考え方であり、金井大道具全体でも、経験を生かしてやれることはどんどんやっていこうという考え方がある。 しかし、チャレンジには限界が無いのが舞台の世界。舞台美術は一つひとつがオリジナルで同じものは2つとない。元々の完成図はあっても、お客様が必要とするのであれば、いくらでも手を加えることが可能なのである。 一方で時間は有限だ。テレビにしろイベントにしろ、舞台が未完成では成立しない。だから、納期を超えることは絶対に許されない。大郷さん自身も納期のプレッシャーは大きいと語る。時間のプレッシャーと戦いながら、時にはそれを楽しみながら、ギリギリまでクオリティを高めていったその先に、仕事のやりがいがあるそうだ。

仲間全員が自分の名前で仕事がもらえるように

「舞台の仕事は、お客様があっての仕事で、縁の下の力持ち的なところが大きい」と、大郷さんは言う。その中で個人的な夢、として挙げてくれたのが、「お客様の仕事に120%応えられるようになる」ということ。常に新しいものが求められる世界で、お客様の期待を上回り、お客様に感動を与える仕事をするために、新しい仕事にも、最新の技術にも対応できる臨機応変さと柔軟さを持ち続けることが必要だと教えてくれた。 そして、会社としての目標は、「一人ひとりが成長し、全員が個人の名前で仕事をもらえるようになる」こと。つまり今、「金井大道具だから」という理由で仕事を受注しているものを「○○さんにやってらいたいんだよね」というかたちで、お客様から直々に仕事を受けられるようになるということである。そのためには一人ひとりのレベルアップが必須だが、実現されれば、金井大道具は未来に向けて大きな一歩を踏み出すだろう。

作画風景

セット製作風景1

セット製作風景2

金井大道具の良いところ

金井大道具の良いところはどこですか

臨機応変に対応できる柔軟性の部分ですね。 会社の名前は古めかしいと感じられるかもしれませんが、実際はそんなこともなく、どんどん新しいものを、発想を取り入れて対応できる力があると思います。ものづくりが好きな人に対しては、本当に思う存分できる環境です。 ほかには、舞台やイベントの雰囲気や空気、それを生で感じられるということですね。自分の作ったものが、次の日のワイドショーで映っていたりとか、テレビで見ていた人が隣で椅子に座ったりっていうことも、楽しみの1つだと思います。 私たちの仕事は、自分の考えを形にしていく仕事で、時間が推しているときは「大人の本気の文化祭」のような雰囲気で、本気でやるとここまでできちゃうんだっていう達成感がありますね。

大切にしていきたい金井大道具らしさを教えてください

先輩たちが培ってきた伝統、技術ですよね。今、技術の軸になっているのは、伝統芸能と言われる歌舞伎です。自分も歌舞伎ができれば何でもできると教わってきましたし、歌舞伎の技術はこれからも継承していきたいですね。 あとは、笑顔。これも大事にしていきたいです。金井大道具でドリフターズの『8時だョ!全員集合』をやったんですよ。うちが躍進するきっかけになった番組だと聞いています。先輩が当時のことを楽しそうに飲み屋でね、笑顔でずっとドリフのことを話すんです。苦しかったんだろうけど楽しかったんでしょうね。自分たちの仕事を振り返って自分たちが笑顔になれる。そういう仕事が金井大道具らしいし、そういう笑顔は継承していきたいですね。

これから取り組んでいきたいことについて教えてください

お客様中心の仕事なので、お客様の要望に対応していくことですね。例えば、お客様から「北極で歌舞伎をやりたい」って言われれば、喜んでやります。多くの人にあの空気を味わってもらいたいと思っていますので。あとは社会奉仕などで、子供たちに廃材を利用して実際に何かを作る機会を提供したいですね。例えば、夏休みの課題で「金井さんに行けば椅子を作れるよ」とか告知して工場で作ってもらえたら良いですね。その他には、技術面でも新しいことを取り入れたいです。例えば、素材に関しても新しいものが出てきています。今は木材が中心ですが、それ以外では発泡スチロールも多いですね。鉄鋼もありますし、メラミンもありますね。社内でも研究を進めています。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

120年以上の歴史を誇る金井大道具。取材前は、伝統ある歌舞伎、舞台の大道具を製作しているというイメージがありました。現在では、事業の中心が企業イベントや展示会などの舞台製作に移っており、日々、新しい舞台・大道具を作り上げています。現場社員様の取材からも、日々の仕事に真摯に向き合っていらっしゃること、そして、「金井大道具」の看板を背負っているという誇りを感じました。

掲載企業からのコメント

-

金井大道具株式会社 からのコメント

伝統的な企業を紹介して、このようにこれから就職する人たちに内容をより深く伝えていく情報は我々にとっても重要です。現在、創業から長い歴史を持っている企業は、なぜ今でも継続しているのかをきちんと理解してもらえて、新しい人材がこれら企業に入社していけば、未来において明るい展望となっていくと思います。

企業情報

-

創業年(設立年)

1886年

-

事業内容

舞台・テレビ美術のデザイン・製作並びにその請負 室内装飾・展示美術・商業美術等のデザイン・製作並びにその請負 イベント・コンサート・展示会・博覧会・式典・大会等の各種催事の美術 デザイン・製作及び会場設営・装飾・備品・什器の販売及び賃貸並びにその請負

-

所在地

東京都中央区新富2-8-1キンシビル7F

-

資本金

2,000万円

-

従業員数

205名

- 会社URL

沿革

-

1886年

創業

-

1924年~1998年

1924年

大道具金井設立 市村座・邦楽座・新橋演舞場

東京芸術劇場などの大道具経営を手がける

1964年

金井大道具株式会社として設立 越谷本社工場竣工

1967年

金井俊一郎 代表取締役社長 就任

1973年

株式会社パシフィックアートセンター 設立

1975年

金井舞台株式会社 設立

1981年

緑山スタジオ内に緑山工場 設置

1983年

歌舞伎座舞台株式会社 設立

(長谷川大道具株式会社再建のため社名を変更)

1990年

日本舞台技術総合研究センター設立

1998年

新川工場 設立 -

2002年~2012年

2002年

株式会社アルファソリューション 設立

2003年

株式会社ひょうごT2 設立

2006年

金井勇一郎 代表取締役社長 就任

2007年

越谷工場をシーンテックさいたまへ移転

2008年

大阪支店 設立

2009年

日本舞台技術総合研究センター 解散

「歌舞伎大道具(背景画)製作技術保存会」で継承

2012年

名古屋支店、名古屋工場 設立

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">