取材趣旨:企業インタビュー

都道府県別に経営者の男女比率を集計したデータがある。最も女性経営者の比率が高いのは青森県で10.7%、全国平均も8%前後という(最も低いのは岐阜県の5.2%)。今回取材したサツマ電機株式会社がある静岡県は6.3%、全国ワースト6に入っている。そんな環境を変革させていこうという活動が静岡県にあり、梶川社長もその活動に参画する一人だ。業種の垣根を超えて、起業・承継の面で女性経営者の連携を支援している。

梶川社長自身は、静岡から東京へ出てキャリアコンサルタントとしての活躍するなか、東日本大震災をきっかけに人生を振り返り、これまで自分を支えてくれた人の役に立ちたいと、地元に戻り会社を受け継いだ。今回は製造業という未知の分野でどのように事業展開を図り、組織づくりに取り組んだか、そのチャレンジを紹介する。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

受け継いだ理念を明文化して浸透させる

「父(現会長)がおおらかな性格だったので、割と何でも言える風通しのよい会社、というのが会社に来た時の最初の印象でした。」と梶川社長は語る。

自身は異業種からの転身で、製造業は未経験。社員全員の仕事とともに社風を理解するためにも、最初に取り組んだのは全社員との面談だ。年2回実施する、と決めこれは今も徹底している。周囲から、いろいろ言われるよ、とは聞いていたが「まあ、出るわ出るわ…で(笑)。」と当時を振り返る。様々な声の中にはネガティブなものもあったが、まずはそれを素直に発信する社員の姿勢を前向きにとらえた。なんでも言える社風というのは美点だが、文句が横行すると否定的な組織になってしまう。そこで梶川社長は改めて“信頼に応える確かな製品とサービス創り”という先代から引き継がれた共通理念を、再度明文化し、基本的な考え方の軸を統一した。「浸透というと、まだまだですが、課題に対して発展的な意見がでる文化は少しずつできていると思います。」と明るく語った。

業界の世代交代を見据え、サービスを強化

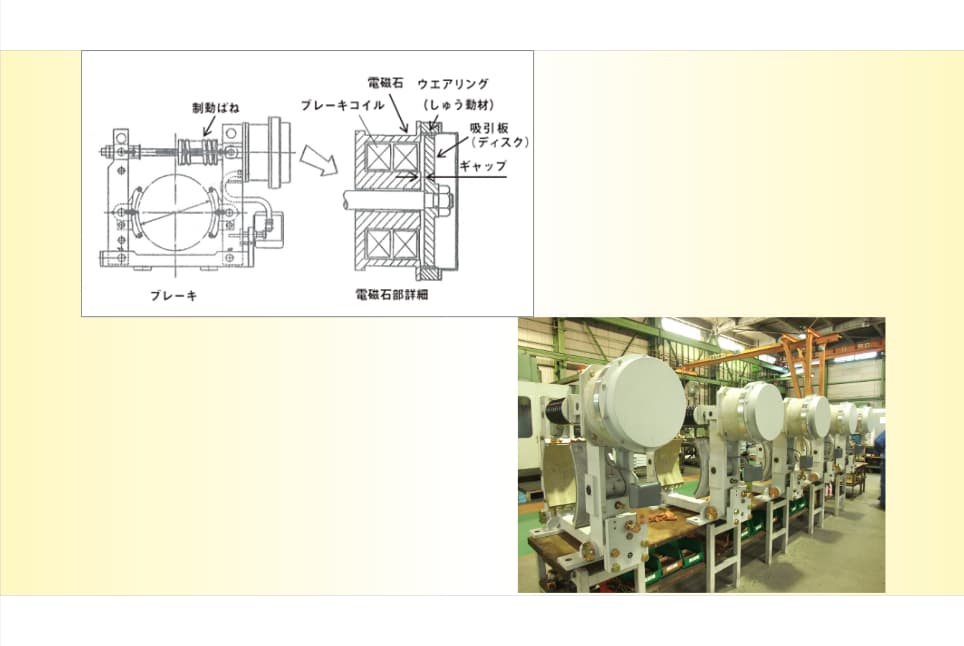

“独自技術+サービス”というのが同社の強みだ。ブレーキというのは、安全装置であり止まることが当たり前。どれだけ長い期間安定して稼働するか、が重要になる。同社は業界としては稀有な一貫体制を持っていて独自技術による高機能の製造体制は、現在国内のトップレベルにある。しかしその状態に甘んじることなく、ジャストインタイムの工程改善やお客様に向けた情報発信など、時代に合わせたサービス領域の拡大に力を入れている。これは、お客様(重電メーカー)も世代交代が進み、求められる要素やレベルが変化してきているからだ。

梶川社長の代になってから、定期的に専門分野のセミナー(ブレーキ講習会)を開催し、関係者へ情報提供を図り、信頼関係を築いている。業界全体の啓蒙でもあるが、ビジネスの側面で見たときに、取引先のユーザーへ自社の強みを認知してもらうことで、自社製品のプロモーションとしての効果も上がっている。

グローバルニッチトップを目指して

梶川社長は、理念や考え方の整備と合わせて“中期活動方針・計画”を策定し、国内市場の獲得とともに海外の販路の開拓も視野にいれ活動を進めている。

そのために必要となることが、会社の規模拡大ではなく、組織としての時代対応だ。高度成長期には、「会議している暇があればもの作れ!」で通じたものが今は違う。各部署間でしっかりミーティングを行い、品質、工程、安全、生産性の各分野で情報共有ととともに、質を高め進化させなければならない。

こうした中で、現在“技術営業課”の創設を進め、お客様や新しい市場の対応力を高めながら、アジアを皮切りに世界市場へチャレンジしていく。

その先について、梶川社長は「今は今できることを全力投球していきますが、3年後私が50歳になったら経営のバトンタッチについて方向性を考える予定です。」と語る。

中期活動方針の実現とともに、グローバルニッチトップに向け今後の同社の成長に期待が高まる。

“これまで自分を支えてくれた人へお返ししたい”という思い

会社を継ぐ決意をしたときのことを教えてください。

弟(長男)がいたので女性である自分に会社を継げといった話はなくて、大学卒業後東京で生活し、仕事も面白くていわゆる“自由奔放”な人生でした。そんな中、早稲田大学のキャリアセンターで仕事をしているときに、東日本大震災が起きました。学生たちと陸前地域にボランティアで訪問し、改めて“命”というものを目の当たりにして、これまでの充実した人生は、与えられたもの、支えられたものだと痛感しました。

人生が80年として半分過ぎた今、残りの人生で自分に何ができるか、これまで自分を育ててくれた家族とその生活を支えてくれた会社の社員の力になれるか…、ということを真剣に考えましたね。

当時、弟はグループ会社の事業で海外に行ったりしていて、父が経営するサツマ電機は自身が継ぐ、と決意して入社しました。

会長はどんなタイプの経営者でしたか?

”持っている”人です(笑)。意図しているのかわからないのですが、必要な時に必要なものを引き寄せる力というか…、感覚の人です。もともと祖父が神奈川で事業をしていて、取引先様の関係で沼津に新会社(サツマ電機)を立ち上げました。その後早い時期に急逝して、当時27歳の父がサツマ電機の経営者となりました。あまり詳しく聞いていないのですが、いろんな苦労はしたと思います。ただ“社員を大切にする”と“信頼に応える確かな製品創り”の考え方を貫いて、あとは感覚的に最適な行動を選択するスタイルという…。自身の弱い部分は、それを補うよう周りを引き込む才能があり、これはマネできない、と思いましたね。私の入社についても、感覚的に下地を作ってくれて、気づいたら自然に会社に馴染んでいた(笑)という感じです。

入社後取り組んだことを教えてください。

現在、事業面では“新しい営業フロー”づくりです。今までは設計部門が営業(お客様窓口)を兼ねていたのですが、より対応力を上げていくために、技術営業課の準備をしています。サービス面が強化できて、うまく自社の強みを情報発信できればより効果的な流れが作れると考え、その取り組みを推進しています。組織面では教育ですね。“なぜなぜ分析”のようなスキル系とコミュニケーション等ヒューマンスキル系の研修を定期的に行っています。全体としては製造業で働くマンパワーの問題に対して仕組みで解決できる会社づくりを目指していますので、当社は未経験OKです。大手企業の優秀なキャリアを持つ方に対しても物怖じしないタイプ、気骨というのでしょうか…。過去苦労した経験があって、それを乗り越えた人間は強いですよね。その先の教育とケアは万全です(笑)。

一貫体制で高品質製品を提供

コミュニケーションを高め、知識・経験を共有する

創業時の社屋と現在

目に見えない技術や思いを 受け継ぎ、次世代へと つないでいく伝承者

サツマ電機株式会社 製造部組立係 平井幸児

サツマ電機の次世代組織づくりにおいてパイプ役を担う人材がいる。それが平井さんだ。30年近いキャリアを持つベテラン社員で、創業時メンバーの技術とマインドを仕事を通じて若手社員に継承するうえで、平井さんは「目に見えない部分」を伝えることがとても重要だという。それは、マニュアル化できない仕事の難しさや長く働ける環境/雰囲気づくりなど自身が先輩から感覚的に学んだことを今の時代に合わせ“翻訳”することがイズムの伝承と考えているからだ。

今回は平井さんに、会社の世代交代の中で取り組んでいることやこれからの思いについて語っていただいた。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

長く働ける空気がある

「だいぶ昔なので…(笑)、覚えているのは面接のときの雰囲気が良かったこと」と語る平井さん。具体的な仕事内容や条件ではなく、社員の明るさや社長(現会長)の持っている空気で入社を決めたという。当時も現在とほぼ同人数で40人くらい。長く勤めている人が多く、家族的で隔たりがない雰囲気が平井さんにも伝わっていた。 「安全面など、厳しく抑えるところは抑えていたが、全体的にはおおらかで仕事については割と任せてもらえる雰囲気でしたね。」と語り、仕事のステップアップについても決まったキャリアはなくコミュニケーションの中で自然に適材適所が組まれていったという。一見“なんとなく決めているだけ”のような組織風土だが、現在、8名の同期や同世代のメンバーも変わらず共に活躍している。人が辞めず、長く働ける環境が同社にはあるのだ。平井さんは、今その“目に見えない”会社の空気を今の時代に合わせ発信する役割を担っている。

“組立”は総合職

産業用ブレーキという製品は、量産のものづくりではなく、1案件ごと依頼に基づいて製造する。その中で、平井さんの所属する組立係は、機械加工や溶接など各専門工程を経て、最終的に製品を一番良い状態に組み上げるポジションだ。これは単に指定された通りに作業すればうまくいくものではなく、各工程の仕上がり度や環境・状態をしっかり把握し、メンバーとも十分コミュニケーションをとらないとうまく機能しない。そういった点から、平井さんは組立係を総合職と考えていて、様々な調整等の難しさがあるがそれを解決して最適な状態で完成させることがやりがいという。 「水門型の特殊ブレーキの仕事があり、手探りで設計から行い、皆全員で問題を解決しながら作り上げたときはうれしかったですね。」という平井さん。工程進捗の把握や、それぞれの状態を経験でつかみ、ベストな状態に完成させるという組立係が同社の品質の幹になっている。

人生の後輩として学び、先輩として伝える

平井さんは自身の経験で、“人間同士の関わりあい”の中で学ぶこと…、この教育が人生を豊かにすると考えている。さらに、仕事の中での経営者、先輩後輩との関わりや気づき、成長は、大企業にはない中小企業の良さだ、という。 「人は潜在的にチャレンジ精神、自分の理想を実現させるエネルギーを持っていると思います。それは環境によって引き出されるので、先輩はそれをサポートすることだと思っています。」と語り、若いスタッフとは、オンオフの中でコミュニケーションを図りながら、発する言葉やその背景を常に考え、アドバイスをしているという。 「なるべく明確な答えは言わず、一緒に考えながら自分で答えを導くようにしています。」といい、そういった先輩としての引き出しは自身が社内外の交流から諸先輩とのコミュニケーションを通じて学んだという。 次世代の組織活性に向けて、会社が指針を明文化し共有していく中で、社員一人ひとりと向き合い、伝承していくコミュニケーションがそれを支えている。

トップクラスの耐年数を誇る産業用ブレーキ

クレーンに備え付けられるブレーキ

組立は“総合職”微調整で最適な状態へ仕上げる

会社のものづくりを支える人づくり

社員間のコミュニケーションや雰囲気はどんな感じですか?

とにかく、長く勤めている人が多いので、アットホームですね。皆明るいです。雑談というよりは、必要なことは何でも言える雰囲気が、私の入社のころからありました。ですから、強制的に何かコミュニケーションを強化しろ、という取り組みはないですね。イベントとしては、当社が工業団地にあるので、その中でのボウリング大会などがありました。当社にもボウリングブーム全盛期時代を経験している社員が数名いて、毎回優勝を狙うような(笑)。そういった昔からある“自然と伝わる雰囲気”と会社として行っているミーティングや面談など決まったコミュニケーションがそれぞれうまく機能して、相乗効果がでると良いですね。裏表のある二重構造にならない意識は重要だと思います。

会長と社長について教えてください

会長は…、お父さんみたいな人ですね。細かいことを言わず、黙って見守っている感じです。ただこちらからはなんでも言いやすい雰囲気はありました。実際社長の時は、報連相とは別で、細かい相談まで乗ってもらっていましたね。社長については、会長から入社前にお知らせがあり、“異業種から来る”ということで、会社が変わっていくんだろうな、という期待がありましたね。入社後の印象は“純粋でまっすぐな人”です。実際の変化はいろいろありますが、社員の教育(研修)に力を入れたことと、仕事についてはトップダウンというよりはなるべく現場の意見を重要視しています。会長と社長でタイプは違うのですが、大事なところは共通しているのかな、と思っています。仲も良いですよ(笑)。

若い人とのコミュニケーションで意識していることはなんですか?

話しやすい環境をつくって、じっくり聴くことを意識しています。その中で、話の内容と合わせて、“なぜそういうのか”という背景も掴むことが重要と思っています。実際の相談の中で、内容そのものより、関連する別の事象の方が重要だったりして、それを本人は気づいていないことも多いな、と思うことがありました。この点は自分が先輩から学んだことではなく、時代だと思います。若い人がいけない、ということではなく問題の本質をさぐるコミュニケーション機会が少ないので、どうしても表面的な情報に左右されてしまうので、話の中で一緒に解決の糸口を探すことを意識していますね。この点はまだまだ私も学び途中です。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

今回は取材のご協力をいただきありがとうございました。社長の人生の転機や会社への熱い思いを聞き、また平井さんの声からも、新しい組織への強い期待が感じられました。今後のサツマ電機のビジョン実現とともに産業ブレーキ分野でグローバルなご活躍を期待しています。

掲載企業からのコメント

-

サツマ電機株式会社 からのコメント

取材を受け、改めて会社を継いだ時の決意を思い出しました。気持ちを新たに、社員と共に自社のビジョン実現へ取り組んでまいります。今回の取材が全国の女性経営者、後継者の方々へ少しでも参考になれば幸いです。 ありがとうございました。

企業情報

-

創業年(設立年)

1970年

-

事業内容

電動機(産業)用ブレーキ製造

-

所在地

静岡県沼津市足高292-26

-

資本金

1,000万円

-

従業員数

45名(パート・嘱託含む)

- 会社URL

沿革

-

1970年~1997年

1970年2月

梶川清蔵、サツマ電機株式会社 創業

1971年3月

資本金を900万円に増資

1974年4月

梶川弘一、代表取締役社長に就任

1994年4月

資本金を1000万円に増資

1996年5月

沼津工業団地に工場・事務所を移転

1997年

産業(電動機)用ブレーキ、全種モデルチェンジ -

2014年~2020年

2014年11月

「電磁ブレーキ装置」で特許取得

2015年6月

産業(電動機)用ブレーキ講習会スタート

2016年2月

環境省 エコアクション21取得

2016年12月

梶川弘一が代表取締役会長、梶川久美子が代表取締役社長に就任

2017年2月

「電動機用制御ブレーキのメンテナンスサービス事業の展開」で経営革新計画承認

2018年4月

SATUMA NEWS LETTER発刊

2018年12月

梶川弘一が代表取締役会長退任

2020年7月

経済産業省 事業継続力強化計画に係る認定取得

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">