取材趣旨:企業インタビュー

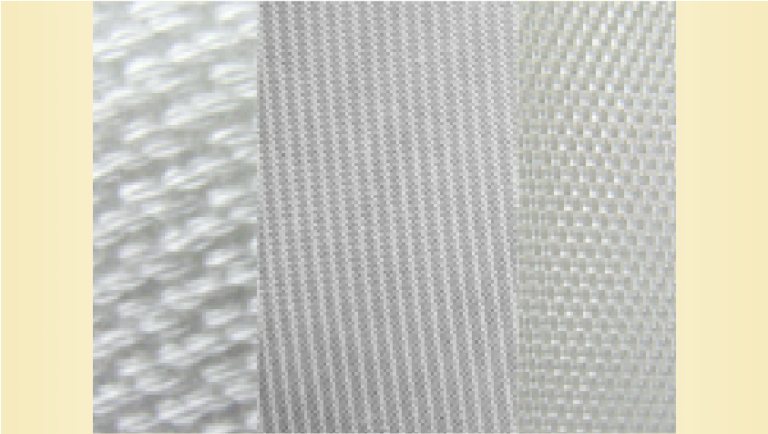

栃木県足利市は古くから織物の町として知られている。そんな足利市で創業し「濾布(ろ布)」と呼ばれる繊維(織物)でできた高品質フィルターを武器に世界へ挑戦している企業がある。それが今回紹介する大塚実業株式会社だ。同社の顧客の多くは製造業で、その工場設備の液体ろ過や排水処理フィルターの品質を高める提案を通じて、環境対応やコストダウンを実現させている。そして創業50年という節目を間近に控え「高品質のフィルター製造メーカー」から「液体に関わるコンサルティング会社」への進化を目指す大塚実業。本取材ではその進化の立役者であり、2代目経営者の大塚雅之氏に同社の未来への思いを語っていただいた。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

長く共に豊かになるために

同社は社風として二つの軸があると語る。一つは“現状の2倍の生産性を勝ち取ること”というモノづくりのプロとしての軸だ。これは前社長が社是・社訓として掲げてたものでもある。そしてもう一つが大塚社長がトップになってから築いている“仲間ではなく身内”という組織の在り方だ。これは、同社の事業が成長していく中で足利市から東京、大阪と拠点が増えていく中でより一体感を持って、ともに幸福と笑顔を実現する組織となるために重要だったという。この仲間と身内の違いとは、同社の社員間の寄り添い方、関わり方につながる。“身内として考えること”それは長く共に豊かになることであり、お互いを高め合うために本音で語ること、そして相手を思いやり配慮することだという大塚社長。ひと昔前の日本の中小企業においては社員同士、昼夜関係なく共に時間を過ごす環境があったが現代はそうではない。「今は40名くらいなので社員全員の顔が見えますが、もっと人や拠点が増えると、そうはいかないので改めてこの軸は浸透させていきたいですね、身内ですから(笑)」と大塚社長は加えた。

「イエス!」か「はい!」か「よろこんで!」

お客様の困り事の解決には一切妥協しない、これが同社の独自性だ。「液体に関わるお客様の困り事の解決が我々の仕事であって、フィルターを売るために仕事をしているのではない」と大塚社長は語るように、ろ布のフィルターはお客様の製造設備のコストダウンや品質向上・環境対応を実現に向けた強力な武器の一つではあるが、それだけに固執しない。常にお客様の現場課題をより広域にカバーできるネットワークを持つための調査・ヒアリングをしており、複合的な解決方法の提案力を誇っている。「このお客様ムリ言うなぁ、って思わないですね。なんとかしたらそれがウチのノウハウになりますからね」と楽しそうに語る大塚社長。同社のこの企業姿勢が“高品質の製造メーカー”として、そして粘り強い課題解決力を持った“製造コンサルティング”として独自の地位を築いていく。

その挑戦は世界へ、そして未来の大塚実業づくりへ

同社の挑戦は世界に向かっている。今、九州や東北などの国内拠点の拡大と並行してベトナムを中心としたASEANエリアへの進出に取り組んでいる。自社のろ布の技術が世界の製造工場の自然・環境保護で貢献できると確信し、その拠点づくりとパイプ(ネットワーク)づくりが自分の仕事だと大塚社長は熱く語る。そのパイプづくりのため多くの公益団体の活動もしている大塚社長は、そうした活動の中で新たなビジネスモデルの着想が生まれるという。「環境という軸となると場合によっては企業だけでなく自治体との連携なども必要になるし、日々勉強です。時間が全然足りない(笑)」という大塚社長。まもなく50周年を迎え、組織として次世代を見据えた体制づくりや教育育成ももっと強化していきたいという同社。「自分の代では全て完成しないかもしれないが社業は残り続ける。そのために大塚実業の未来を次世代に託す準備も必要ですね。やっと人が育ってきた感じですね」と明るく語った。

ろ過布を紡ぎ、未来を創造する

先代社長からは何を学びましたか

会社と学校が近くて、授業の合間や帰宅途中によく会社に行っていました。アルバイトしたり、昼飯だけ食べたり(笑)。だから会社のことは身近に感じていましたが「どうやって後継者の立場から逃げようか?」と考えていた時期もあります。結局長男だし妹も手伝うというので、入りましたね。学んだことというと、昔から父への訪問者がある場合には必ず同席することが決まりでした。あと、社員が家に来て呑んだりするときも必ずいました。多分そうやって社長の仕事を子供の時から見せて気付かせるというのが一種の帝王学だったと思います。そして、父は65歳を境に身を引き、会社のことを任せてもらいました。もちろん父と同じようにはできませんが、横でずっとやってきたことを見たおかげで、トップとしての人との関わり方がブレないでいられます。

理念や考え方の浸透させるために 取り組んでいることは何ですか

自分が会社を継いだとき、父がつくった社是・社訓を改めて読み返しました。父はいわゆるワンマンというか“この通りにやれ!”というタイプだったので組織の在り方についてあまり示していませんでした。そこで当時の幹部と「改めて理念を考えよう」ということになり、存在意義として明文化しました。定めた後カードにしたり、声に出したりしていますが、大事なことは全員がこの存在意義に基づいた判断や、行動することだと思います。それには自分がまず実践することですね。「私たちは家族だ!」って言うだけじゃなくて、身内としての本音や配慮を模範となって実践することで、幹部や上司が同じ視点に立っていくのかな、と思っています。ただ仕組みとしてのコミュニケーションも重要ですから、当社では各拠点での交流会やっています。中でも、会社の平均年齢を境に若手と年長者に分けた交流会は、世代間の違いもあり、いろんな意見が聞けて参考になりますね。

未来を担う若手に期待することは何ですか

自分で自分の可能性を閉ざさないで「まずはやってみる」という視点でなんでも挑戦してほしいですね。つい過去の失敗に捉われると消極的な発想になりますが、当社においてはその粘り強い挑戦が新しい仕事につながったりするので、特に大事にしています。これはかなり昔ですが、カセットテープがあった頃、その磁気テープの製造ラインに関する相談があり、要求も高くて結局開発に10年くらい思考錯誤していたらカセットテープそのものが市場から消えるという・・・(笑)そんなことがありました。これも笑い話にして「お客様の課題解決に一切妥協しない」姿勢としては芯が通っているのかな、と思っています。あとは、そういった困難を乗り越える明るさ、元気さ、素直さですね。これだけあれば大丈夫です(笑)。

栃木県足利市に建てられた 新工場! 全国の液体に関わる困り事を 解決しています!

素材から製織まで、 用途に合わせた オーダーメイドのろ布!

AEEF-J主催 Asia Golden Star Award 2017を 受賞された時の大塚社長! (画像左)

『個』から『チーム』へ!次世代組織を牽引する社長の右腕

大塚実業株式会社 営業部 部長 松田直樹

松田部長は大塚実業で22年のキャリアを持ち、現社長を兄貴と慕う大塚実業の頼れるNo.2だ。もともと大阪営業所時代に営業ノウハウを就任前の大塚社長に学び、その後西日本の営業を任される。それまで「個の営業力」で成果を上げていたが、将来に向けたより複合的な提案をすべく「チームの営業力」強化を任され東京に活躍の場を広げている。国内外へ事業、組織の拡大を目指す同社。その専門性を生かし製造の現場課題を解決すべく「目標に向かって一丸となるチームづくり」に取り組む松田部長。本取材では同社の歴史や目指す姿に向けた挑戦について伺った。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

常に新しい発想を持つ会社へ

松田部長は学生時代に阪神淡路大震災を身近に経験している。大学卒業後、その影響の残る中測量関係の仕事をしていた。数年経つ頃、もともと人とのコミュニケーションが好きだった松田部長は営業の仕事に興味を持ち、未経験ながら軽い気持ちで職探しをしたという。ちょうどその時期大塚実業では、大塚社長(当時専務)が陣頭指揮を執り西日本の営業拡大を進めていて、その人員募集の中で松田部長と出会う。松田部長にとって全く未知の分野であったが、仕事を教えてくれる大塚社長の「お客様のお困りを徹底的に解決すること」や「常に新しい発想を持ってチャレンジすること」といった姿勢は新鮮で、接する中でどんどんその人柄に惹かれていったという。その後大塚社長が2代目経営者となり、関西の営業所を任される松田部長。リーマンショックや多くの困難はあったが大塚社長から学んだことが、それを乗り越えるヒントになった。そして今、営業部全体を受け持ち、次世代の育成の役割に挑戦している。これまで受け継いだものを進化させ部下・後輩に浸透させていくフェーズに来ているのだ。

お客様に寄り添い「最適」を提供する

「お客様のニーズを汲み取り、最適なものを提供できた時はうれしいですね」と松田部長は明るく語る。お客様の製造設備で使用する液体や設備環境、稼働量によってコスト削減、品質向上のポイントとなるものがそれぞれ違うため、最適なものができるまで様々なテストや調整が必要になる。そういう中でお客様の満足をいただくために最も必要になるのは営業のヒアリング力だ。ろ布の耐久性を高め交換ロスを削減するのか、液体のろ過水準を高めるのかなど、お客様が理想とする状態を寄り添って一緒に考えることで、一つのゴールが見える。松田部長が22年間磨いたのはまさにこれだ。「専門分野なので、当然理系の方が話が早いかも知れませんが、最適な製品を作るために大事なことは、お客様とのコミュニケーションですね。自分がわからなくても詳しい人間は会社にいるので大丈夫です(笑)」このような経験の積み重ねで、同社が製造メーカーの営業から製造の現場課題コンサルタントに進化していく。

個の力とチームの連携

同社にとって事業・組織の拡大に向けて大事なことは個の成長と連携だ。個の成長とは、一人ひとりの現場対応力を高めることでより迅速に案件の仕様を確定させられる。そこで得た経験やノウハウを社内で共有し、営業部全体の力に変えることで、チームとしての成長を加速させられる。「年齢的な世代交代もありますし、若い人材を採用すれば教育も必要となります。その上で、これまで個人が持っていたスキルやノウハウを全体で共有することが大事になってきます」と松田部長と語る。また採用市場が厳しくなったとしても、少人数で成果を上げる体制としてチーム連携は必須なのだ。50周年を迎える同社において、次の50年に向け、大塚社長から学んだことや松田部長自身の22年の経験を基に、ノウハウを体系化し、将来を担う組織・人材育成の土台づくりとすることが松田部長の夢の実現へと繋がっていく。

チームの連携により、 お客様の期待に応えます!

方針説明会で会社のビジョンを 全社員で共有!

活躍に応じて表彰されることも!

松田部長の新たな挑戦

入社時と現在での違いは何かありますか

まずは社長が交代したことが一番大きいです。前社長は創業社長として、完全なトップダウン型のカリスマ経営をされていました。でも引退の時は本当に突然といっていいほどあっさりと退陣し現社長へ会社を引き継がれました。それじゃ、あとよろしく!って(笑)。今の社長は気さくだし、なんでも話せるというのはありますが、社員に「自分で考えさせる」ところはある意味、前社長より厳しいかも知れません。今までは言われたことをやればよかったけど、今度は考えなければいけない(笑)という感じで。ただ、それをしないとずっと会社が成長できないというのはわかっているので、今後は全国への展開や海外への進出を目指して大きく変わっていくと思っています。その分プレッシャーも大きいですけどね。

次世代育成で心がけていることはどのようなことですか

正直に言えば、今もまだ試行錯誤しています。今後もずっとそうかもしれません。ただ現社長になって「自分で考えさせる」という習慣が少しずつ全体に広がってきて、部下の意識も徐々に変わってきたように思います。自分のことで言えば、昔は「自分でやった方が早い」と思ったことは、部下の仕事を取り上げて自分がやってしまう、なんていうことをして、部下の気付きを促すなんてことも考えましたが、今は時代が違います。やはり自分で考えて、行動して、実際には失敗したりして経験値を積むことを積極的に、かつ楽しくやらせることなんだな、と思っています。そういう点では社長にはまだまだかなわないですね。

一緒に働きたい人材はどんな人ですか

「明るく、元気で、素直」な人です。これは略して「明元素」として大塚社長もよく口にする言葉ですね。社会人をしていれば、何度も何度も失敗を経験することになりますが、それを糧にできるかどうかは、本人がそれを前向きに受け入れられるかにかかってくると思います。そして当社は今後事業についても働く環境についてもどんどん拡大していく可能性があります。そういった中で「失敗してもいいからやってみよう!」という思考はとても重要なんですが、これまでの経験でそういった挑戦姿勢は「明元素」から生まれているのかな、と考えています。この「明元素」は意識さえすれば誰でもできることなので、まずは自分が体現するようにしています。ご縁があった方と共に成長できる環境にしていきたいですね。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

今回の取材で、「うちはフィルターを売っている会社ではない。液体に関わるお客様の困り事の解決を行っている会社なのだ」という話を伺い、大塚社長と松田部長の貴社に対する誇りを感じ、大変感銘を受けました。今後、日本全国、そして海外へとその「笑顔と幸せ」の輪を広げられる貴社を、心より応援しております。

掲載企業からのコメント

-

大塚実業株式会社 からのコメント

取材を通じて、当社の50年を振り返ることができました。そしてこれからの社会や環境を考えたとき、もっと当社の技術が貢献できると考えています。100年企業を目指して世界にも挑戦していきます。今後も大塚実業の活動を知っていただければ嬉しいです。

企業情報

-

創業年(設立年)

1973年

-

事業内容

工業用資材繊維(フィルター)の製造・販売

-

所在地

栃木県足利市福居町1745-1

-

資本金

1,600万円

-

従業員数

40名

- 会社URL

沿革

-

1973年~1997年

1973年

栃木県足利市に大塚善一郎が大塚実業株式会社を設立

1977年

東京都新宿区に東京支店設立

1981年

大阪市西区に大阪営業所設立

1984年

東京支店が新宿区から千代田区へ移設

1993年

栃木県本社工場へカレンダー加工機設置

1997年

25周年記念 ハワイ旅行開催 -

2005年~2020

2005年

大阪営業所を東京支店へ移設・集約

2009年

大塚雅之が代表取締役社長へ就任

2012年

40周年記念 ハワイ旅行開催

2015年

大阪営業所を再開

2017年

Asia Golden Star Award 2017 最高のマスター大賞を受賞

2020年

足利市福居町へ新工場を設立

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">