取材趣旨:企業インタビュー

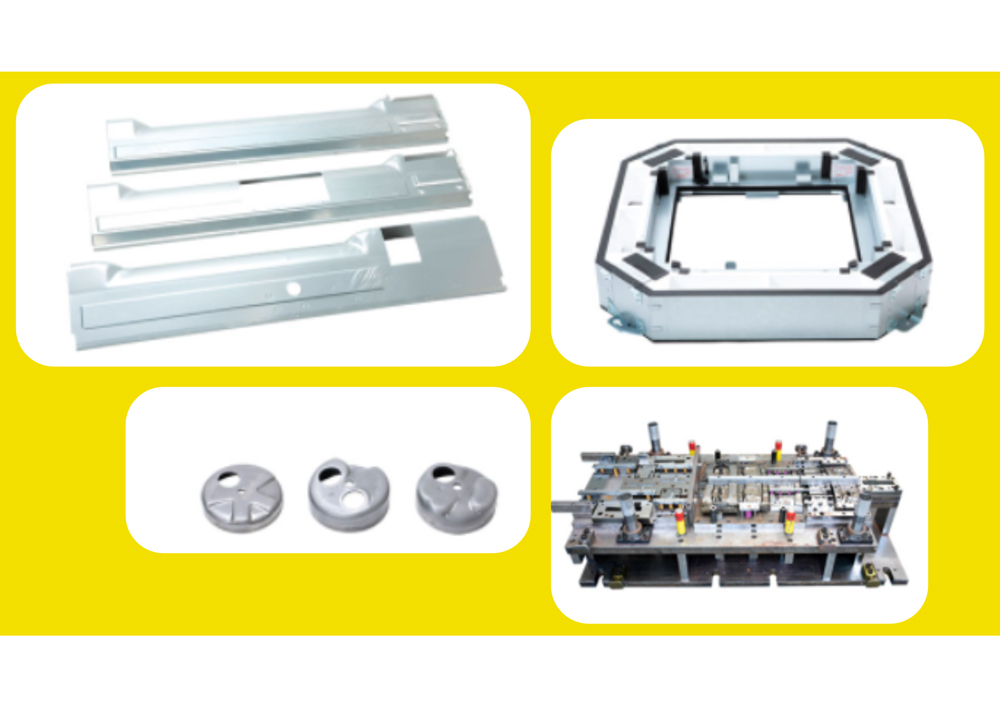

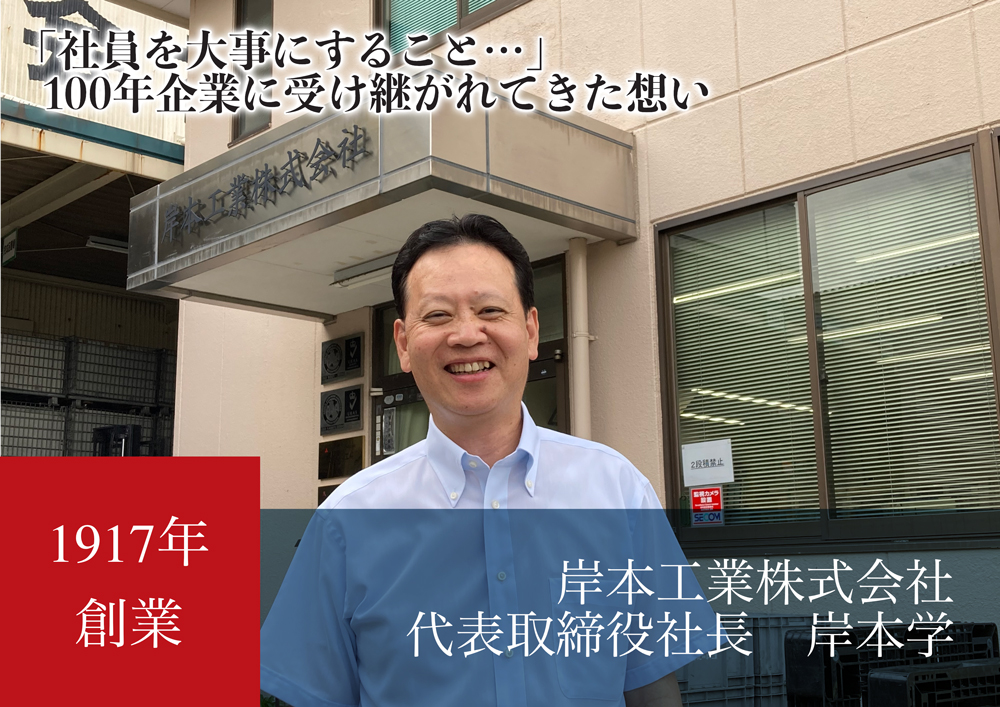

1917年に静岡県静岡市に誕生し、金属のプレス加工を主力に100年以上「静岡のものづくり」に貢献している岸本工業株式会社。金型の設計・製作から溶接など金属の加工の一貫生産体制を敷いており“社会の発展に貢献出来る会社であり続けたい”という創業精神のもと、常にお客様の要望を実現すべくチャレンジをし続け、現在は海外でのネットワークも広げ、世界規模で成長を続けている企業だ。

今回は、4代目となる岸本学社長に“代々守り続けてきたもの”と“大きく変革したもの”など時代対応してきた同社の歴史と将来について語っていただいた。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

「仕事力<人間力」大切にする想い

「社員がお互いを大事にし、社員から尊敬される人を大事にする」それが同社の社風である。岸本社長は会社経営を受け継ぐときに、先代社長から「トップは決して上から目線ではいけない。経営者(と家族)は社員に食べさせてもらっていることを忘れないこと」という言葉をもらい、たがえることなく、この考え方を貫いている。

それは、同社が長い歴史の中で、苦しい時期があっても社員のリストラは一度もせず、逆に年齢をとっても協力会社などを通して働けるという環境づくりが整っていることにも表れている。

また、同社は社員を昇格させるときの基準も、個人として仕事能力ではなく、他の社員との協調性があるのか、コミュニケーション力が高いかどうかが重要であるという。

このようにして同社は100年という長い歴史の中で“チームで働く意識”を強く定着・浸透させている。「社員がお互いをリスペクトし、上司は部下を思いやり、全体として人を尊重するという文化は100年の月日が経っても色あせていないと思います」と岸本社長は力強く語った。

"できる"が技術の革新を生む

「モノづくり企業として、とにかくお客様から仕事を受注しないと始まらない」と語る岸本社長は、営業マンへ可能な限り「できない」と言わないよう教えている。この社内での創意工夫やネットワークを駆使した対応で、お客様の高い要望や困難な案件を実現させるノウハウこそが、同社の強みである。そして、今までできなかったことをできることに変える思考が、新しい技術への挑戦につながり、技術力の向上とともに社員の成長の促進剤となっている。具体的には、2022年に予定している新工場の稼働と合わせ、全社的にIoTの促進と工場の自動化を進めている。

また同社は金属加工における一貫体制を持っているが、誇るべきは、設備そのものではなく、ご要望に対して最適な生産方法をとる“連携力”だ。社内やグループ会社(国内外)はもちろんのこと、必要に応じて同業他社とも協力して生産することもある。すべてはお客様の要望の実現のためだ。常にどうやったら一番良い製品をつくることができるかをフレキシブルに考え、その解決方法をスピーディに実行することが、同社の技術力の基盤をつくり、そして100年企業の歴史を築いてきた。

「組織の若返り」で新たな時代へ

「これからは若い人こそ、この会社を引っ張っていってほしい」それが、岸本社長の会社の未来に向けた思いである。自分は60歳になったら長男(現副社長)に任せて引退する、と話す岸本社長。早い段階でそのイメージは固めており、少しずつ部課長職も30代、40代の人に任せていきながら、次世代組織づくりに取り組んでいる。

その背景には、岸本社長自身も30代半ばで社長を継いでいる経験が大きい。若い時だと、いろんなチャレンジもできるし、失敗があったとしても一生懸命さがあれば、周りの経験を持った人たちが可愛がってくれて、ときに「大丈夫か?」と助けてくれたりする。そして、期待してくれた人たちへ、成長した自分の仕事で答えていくことで、お客様とより深い信頼関係築ける、というものだ。歴史がある企業だと豊富な経験があるため、なかなかチャレンジに踏み切ることが難しいが、岸本社長は未来を見据え「若い人の柔軟性こそ、今後の組織に必要なものだ」と明るく語った。

会社として社長として何を大事にしているのか

社内教育に関するこだわりや考え方を教えてください

モノづくり企業なので技術は大事ですが、うちでは完全に「人柄の重視」です。評価においても製造・加工スキルよりコミュニケーション力や人柄の良い社員が高くなります(笑)。一つのものを永遠にやり続ける作業なら逆だと思いますが、今はお客様の環境も私たちに求められるものも、どんどん変化していきますので、一つの仕事でもチームワークがとても重要になるためですね。その中でも、現場で素直に「なんでもやります!」といえる環境をつくるには、職場の雰囲気や文化が大きく影響すると考えています。そういった社員がのびのび働けるよう組織づくりをしてきました。実際にやる気のある社員は現場を3年ほど経験したら、海外の工場で品質管理やマネジメントを行ってもらっています。人柄が良ければ、言葉が通じなくても勝手に成長して戻ってくるので(笑)。逆に黙々と作業をするタイプには、他社を見に行く機会を与え、技術の向上に繋げるなど、社員に合わせた教育をしています。

岸本学社長の代で変革したものはなんでしょうか?

現在、タイに子会社、そして上海に協力会社がありますが、この海外への展開は自分の代で進めました。お客様の事業の関係で要望があったのもありますが、将来を考えるとアジアにある工場への供給ができる体制が必要だったためです。また、ベトナムの人材も積極的に採用し、ダイバーシティ経営にも取り組んでいます。これもアジアにおける競争力を高めるためですね。

国内においては、変革したというよりは、時代に合わせた教育方針を取ったという感じでしょうか。

今は、若い人が職人さんの下について、“背中を見て覚えろ”というのは難しいと思っています。こういった本人のやる気や感覚に任せてしまうと大事なことが伝わらないので、OJTベースではありますが、1人ひとりにどのようなやり方だとうまく伝わり教えられるのか、理解しやすいのかを常に考え、実行に移してきました。

まだまだ、改善段階にいると思うので、これからも時代に合わせ、その世代にあった教え方に変え続ける必要があります。教える人と教えてもらう人の生きてきた時代が違うので非常に難しいことだと思います。

社員とのコミュニケーションで意識していることはありますか?

グループ全体だと100人を超える組織ですが、私は100人全員の顔は覚えていますし、社員全員と話す機会を持っていますね。日頃から現場を回っていて社員全員とマメにコミュニケーションを取ることが重要だと思っています。この環境になって良いことは顔を見るだけで社員が何を思っているかがわかることです。良いことも悪いことも現場の状況や1人ひとりの状態を把握できれば、判断や指示がブレることがないし、社内の雰囲気も良い状態が維持できているのではないでしょうか。ただ、将来を考え、次世代に向けた強い組織づくりという点で考えるとコミュニケーション力を持った若いリーダーが幹部となって、自分に代わって現場や部下を把握し連携していかなければいけないですよね。あと、数年の中でそういった体制をつくる準備をしています。

社屋(本社工場外観)

海外での事業展開

ヒトの技術と高度の自動化で実現する高品質の製品群

会社の未来を創る 次世代リーダー

岸本工業株式会社 製造部次長 廣田昌文

今回お話を伺った廣田次長は、18歳で同社に入社してから25年以上のキャリアがあり製造部、品質管理、営業など数々の部署を経験し、現在は製造部の次長を務めている。早い段階で現在の岸本社長に将来性を見出され、若くして海外での業務を任されるなど、次世代の会社を築いていくキーマンの1人である。廣田次長は同社をより発展させるために“必要なものは何か”“自分にできることは何か”を常に考えながら業務を行っている。そんな廣田次長から同社の強さやリーダーとしてのモチベーションなどを聞き、100年企業の魅力に迫りたい。

伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い

経験を積むことで見えてくるもの

静岡市内で育ち、18歳で同社に入社した廣田次長。当時から強い動機があったわけではなく、入社の決め手は福利厚生が充実しており仕事とプライベートの時間を両立できると感じたからだという。入社して4~5年、製造部でモノづくりの基礎を身に付けていたが、その人柄を岸本社長に見込まれ、子会社(金型の設計製造)に出向の話がきた。そこで2年間製造の管理を行った。その後、品質管理を10年経験し、中国の上海にて海外業務を2年間行った。日本に戻って来てからは再度、品質管理を経験し、営業部として和歌山事務所で所長を務め、現在は製造部の次長を務めている。特徴的なのは、自ら名乗りでたというよりは、何にでもチャレンジしたいという思いがトップに伝わり、数々の部署、役職を任されるという、コミュニケーション力を重視した会社の文化だ。現在は、その経験を生かし今後を引っ張っていく次世代のリーダーとして多角的な視点で適切な判断を下す廣田次長。これまで成長を続けてきた同社の将来の一翼を担っている。

安定した製造こそが信頼を生む

「日々、高品質のものを安定して製造できていること」それが、廣田次長のやりがいである。常に高品質のものを安定してお客様に提供することが高い顧客満足に繋がるためだと考えているからだ。「職人さんの技術を駆使して凄い一品をつくるのではなく、常に一定水準を求められるような仕事なのでそれに応えることが大事」と語る廣田次長。クレームを出すことなく、製造部が問題なく動けているのかを常に考えて業務を全うしている。具体的には、現場の品質、工程の管理だけでなく、生産計画を立て、それに合わせた人の配置、人数の調整、社員同士の関係性、社員の年齢層などを考慮して社員1人ひとりに合わせた環境をつくり出しているという。入社してから様々なものの管理を経験しているからこそ、会社の基盤となる"高品質のものを安定して提供する"という考えにもとづいて、技術者ではなく管理者としての適性があり総合的な成果に強いやりがいを持っている。

若い人に"モノづくり"を

「現代の若い人がモノづくりに触れる機会を増やしていきたい」と語る廣田次長。その言葉の背景には、世の中に既製品が溢れており、すでにできあがったものを使用する生活スタイルが定着しているからだ。そのため、現代の子供はものがつくられる現場に触れる機会がそもそも少ないのが現状である。それを改善するために同社の中では、教育に力を入れている。入社して業務を行っていく中で生じる“疑問点の解消”を繰り返し、常に分からないものがないという状態をつくり出している。1人ひとりの作業の「どうするの?」という動作が不明の時間をなくすことで、業務の効率が良くなると話す廣田次長、常に製造部全体を見ているからこそできることである。会社の成長には、若い人の力と成長が必要不可欠であり、モノづくりをする機会が減った現代でどうしたら若い人が付加価値の高いモノづくりができるのかを常に考えている。廣田次長は若い人の創造性や問題解決力を養うという、同社だけでなく日本全体のテーマに挑んでいるといえる。

採用HPでは、漫画で事業をわかりやすく解説

現場で行われている様々なコミュニケーション

高品質を生む高い技術力

伝承するものと進化させるもの

現在の岸本工業の課題とはなんでしょうか?

教育ですね。強化しようと力は入れているのですが、ちゃんとしたプログラム自体はなくて、教えたい人がその業務に興味を持ってて、それを実行できるポテンシャルを秘めている人に教えるという形になっているので、共通したものがなくて、教える人によってやり方が異なっているのが現状ですね。以前と比較して教える力自体は上がっているんですけどね(笑)。自分も毎日、声を掛けて体調のことを聞いたり、仕事でわからないこととかを聞いたり、現場の中でもコミュニケーションは生まれていると思います。でも、人を定着させるという視点からも今以上に教育には力を入れる必要がありますし、教育の仕組み自体も共通のものにしていく必要があると思います。

100年企業として受け継がれているものはなんですか?

社員全員が1つの物事に対して協力的に行動できることです。

先人たちがつくりあげた丁寧に仕事をするという文化が染みついているからこそ社員全員が1つの物事に対して真摯に取り組めていると思います。なので、社員同士が同じ意識をもって行動しているのでコミュニケーションの質も高く、仕事が凄くやりやすいですし、もし、社内で悪い状況が発生しても社員全員が「悪い状況」だと問題意識をもって改善をする気持ちが強いので、素早く改善を行うことができます。先代から受け継いできた丁寧に仕事をするという気持ちがあったからこそ、高い技術力をつくりあげられたと思いますし、常に高い品質の商品をお客様に提供できていると思います。それが岸本工業の強みでもありますね。

社長と副社長はどんな人ですか?

社長には、入社当時から目をかけてもらっています(笑)。まだ技術も未熟でしたが、社長に声をかけてもらい半年間、製造業の勉強会にも参加したこともありますし、それがきっかけで製造の管理や品質管理、海外での業務を経験することにも繋がっています。自分のキャリアを作るきっかけになった人と言っても過言じゃないですね。常に全体を見ていて、社員のことをよく把握しているなあ、というのはいつも驚かされます。

副社長は周りに気を配りながら行動できる人だと思います。いろんなプレッシャーもあると思いますが、一緒に会社を回し、作っていきたいと思える人ですね。その中でも、自分は副社長のことをしっかりサポートするポジションで、会社の成長に貢献していきたいですね。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

この度は、取材のご協力をいただき誠にありがとうございます。

岸本社長がトップとして感じているもの、廣田次長が実際の現場の中で感じているもの、2つの視点からお話を聞くことができ、非常に有意義な時間でした。

これから200年企業を目指すなか、どのようなことに挑戦していくのか楽しみです!

掲載企業からのコメント

-

岸本工業株式会社 からのコメント

取材を通して改めて岸本工業が大事にしてきたものを振り返るきっかけになりました。 数年後に社長を交代する中で幹部を含め世代交代が起きます。これからも受け継ぐものはしっかりと受け継いでもらい、新たな挑戦を行っていきます。今後の岸本工業の活動に関心を持っていただけると幸いです。

企業情報

-

創業年(設立年)

1917年

-

事業内容

■金属プレス加工業務

■プレス金型製作業務

■板金部品の試作、サンプルの製作

■海外への製品加工、商品調達、事業展開等の実務サポート -

所在地

静岡県静岡市駿河区北丸子1-30-60

-

資本金

1200万円

-

従業員数

110名

- 会社URL

沿革

-

1917年5月~1993年1月

1917年5月

岸本鉄工を岸本宇三郎が静岡市伝馬町に創業

1930年1月

工場拡張のため、静岡市八幡2丁目に移転

1940年3月

静岡市曲金5丁目に工場新築移転

1946年7月

法人改組 資本金90万円の株式会社 岸本鉄工所を設立

1964年8月

岸本工業株式会社に商号変更。資本金360万円に増資し、営業内容を金属プレス加工並にプレス金型製作に拡大

1967年10月

現在地 鉄工団地に全面移転する

1967年10月

岸本安行 代表取締役社長に就任

1993年1月

上遠野光敏 代表取締役社長に就任 -

1994年3月~2020年10月

1994年3月

国内子会社(株)テクノキシモト設立

1997年10月

海外子会社 上海岸本模具制造有限公司設立

2000年4月

岸本学 代表取締役社長に就任

2010年3月

海外子会社 上海岸本模具制造有限公司青島分公司設立

2011年5月

和歌山事業所設立

2013年2月

海外子会社 キシモト インダストリー タイランド設立

2019年6月

海外子会社 上海岸本模具制造有限公司青島分公司閉鎖

2020年10月

海外子会社 上海岸本模具制造有限公司事業譲渡

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">