取材趣旨:企業インタビュー

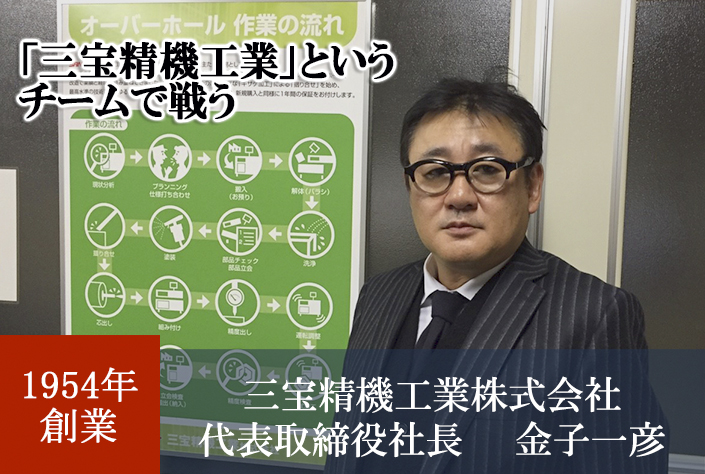

1954年の創業以来、60年以上に渡り機械修理の業界において第一線で活躍してきた企業がある。それが三宝精機工業株式会社だ。一般的に企業規模を拡大しがたく、職人一人ひとりの腕がものを言うこの業界において、チームとして戦うことでその地位を確立している同社。これは、職人の集合体であった同社に、金子社長がコスト管理や教育という概念を持ち込み、組織作りを継続してきたことによるものだ。仕組みの面でも文化の面でも大きな変革をし続けてきたことによる賜物なのである。本取材では、この「三宝精機工業」というチームを率いる金子社長から、チームを形成するまでの経緯や今後の展望を伺うことで、同社の魅力の源泉を明らかにしていく。

目次

伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質

機械修理業の常識を打ち破り、組織として機能させる

機械修理を生業とする企業の社員数について、「一般的には20名程度ですね」と金子社長は話すが、同社では60名ほどの大所帯となっている。これは、同社が機械修理業の常識を打ち破ってきたからに他ならない。機械修理は元々、自分の腕一本で渡り歩いている職人が、個人で行っていることが多かった。同社においても、創業当時は職人を集めた集合体に過ぎなかったという。修理の質はもちろん、生産管理や見積もりの作成も個々の裁量に委ねられていた。そのような状態では、当然教育に目が向けられることもなかった。この状態を良しとせず、改革に乗り出したのが金子社長だ。会社を組織として機能させ、社員を育て、お客様からの信頼を得る。信頼があるからこそ、安定して仕事を受注することができ、現在では60名という組織が実現するまでに至ったのだ。固定観念に囚われずに改革を行う姿勢こそが、同社の社風と言えるだろう。

「三宝精機工業」というチームで、高品質なサービスを安定供給する

お客様に安心して注文をいただけるチーム力。これが同社の独自性であり優位性だ。機械修理業において扱う機械は、自社で製造された機械ではない。そのため、優れた職人であっても、一人で全ての依頼に対応することは難しい。チームで対応するからこそ、様々な要望に応えることができるのだ。また、修理を依頼されるような機械は、代替が効かないものが多い。既に販売されていない機械や非常に高価な機械など、希少価値が高いからこそ修理を依頼されるのだ。お客様にとっては、自分たちの大事な財産を預けることになるため、高い信頼性が同社に求められることは言うまでもない。チームだからこそ、高品質のサービスを安定して供給することができ、お客様の信頼を勝ち得ているのだ。「技術はあって当たり前。チーム力が他社と違うところかな」と語る金子社長。「三宝精機工業」というチームがあるからこそ、1+1が3にも4にもなるに違いない。

メーカーとしての機能を確立し、さらなる発展を目指す

これまで修理屋一本で戦ってきた同社。修理業に並々ならぬこだわりを持ち、技術・設備・チーム力を高めてきた。しかし、金子社長はこの現状に満足していない。同社のさらなる発展のために、「メーカーとしての機能を担っていかないといけないね」と語る。オーバーホールとレトロフィットを事業の主軸としてきた同社だが、お客様のニーズにより細かに応えるためには、製造を行う必要がある。また、メーカー機能を持つことで、不況時にも揺るがない地盤を形成することができるという。不況になった場合、コスト削減に注力する企業が増え、修理業の需要は落ちてしまうためだ。「海外メーカーのOEMを行うなど、メーカーとしての力が付いてきた」と金子社長が自負するように、次のステップに進む準備は着々と整っている。同社のさらなる発展から、今後も目が離せない。

さらなる顧客満足を実現できる組織を目指して

仕事をしている中で、一番やりがいを感じるのはいつですか

お客様に喜んでいただけたときですね。 我々に依頼される修理で、簡単なものはありません。お客様自身ではできないことが依頼されるわけですから。難しい仕事を仕様書通りにやるのは当たり前で、プラスアルファで職人の技を加える。どうすればお客様に喜んでいただけるかを常に考えていますよ。

我々の仕事には、サービス業の側面があると感じています。サービス業にゴールはありません。お客様に満足していただいても、そこから次に向けてスタートしないといけません。お客様も、「次は何をしてくれるんだろう」と期待をしてくださいます。そのお客様の期待を超えたとき、「最高だよ!」と言っていただけるので、嬉しくなりますね。

新卒採用および教育において、意識していることは何ですか

良い連鎖を起こすにはどうしたら良いかを考えています。新卒で入った社員が、世代が離れていないすぐ上の先輩の背中を見て学び、そうやって育った人間の背中を見てまた後輩が育つ。中小企業においては、教育にお金がかけられないという事情があるからこそ、こういった連鎖を大事にしていきたいですね。

実際、弊社の部長で、新卒で入った社員がいます。一人ではありますが、会社に残って道筋を示してくれるおかげで、下もついてくるようになりました。やはり、歳の離れた社員に「ああしろこうしろ」と言われるより、歳の近い社員に言われた方が受け入れやすいですよね。今後もこの連鎖が起こるように採用や教育を進めていく所存です。

金子社長がこれまで、一番力を入れてきた部分はどこですか

コスト意識を全員に根付かせることですね。

元々、納期最優先で、コストのことについて考えている人がほとんどいませんでした。記録を正確に残していないため、各々の機械で行っている作業がどれくらい利益に繋がっているのか、あるいは繋がっていないのか、リアルタイムではまったく分からない状態でした。

このような状況を鑑みて、生産管理ソフトを導入した結果、今ではなんとか軌道に乗ることができました。仕入れの管理が厳密に行われるようになったため、購買部も安いものを仕入れてくれるようになり、バランスが良くなってきました。初めは現場の反感を買うこともありましたが、ソフト導入を通じて、コスト意識が上がって良かったと思いますね。

最新鋭の設備が揃った本社社屋

オーバーホールされた円筒研削盤

同社のマスコットキャラクター

最年少社員の挑戦

三宝精機工業株式会社 技術部 萩原 尚良

今回お話を伺ったのは、機械の自動化を図るNCリプレースという事業に惹かれて同社に飛び込み、現在2年目となる萩原さんだ。同社では最年少である萩原さんだが、既にNCリプレースの大型案件を一人で任されるほど、金子社長からの期待と信頼を得ている。これは、自分にできないことがあればそれを素直に受け止め、改善するための努力を惜しまない姿勢によるものだろう。そのような姿勢を持つ萩原さんだからこそ、どんどんできることが増え、急成長を遂げているに違いない。今回の取材では、将来が楽しみでならない萩原さんから、同社に惹かれた理由やこれまでの成長の背景を伺うことで、最年少社員から見た同社の魅力を紐解いていく。

伝統の承継と挑戦の未来を担う社員の思い

NCリプレースの再構築する過程に惹かれて

同社のNCリプレースという業務に魅力を感じて入社を決めたという萩原さん。NCリプレースとは、旧型の機械に新型のNC(数値制御)装置を導入することで、機械の基本性能や保守性、加工精度を向上させることを指す。しかし、萩原さんは初めから「NCリプレース」という言葉を知っていたわけではなかった。元々レゴに興味があり、既にできあがっているものを一度分解して、再構築するという過程に楽しみを覚えていたという萩原さん。同社の求人でNCリプレースの何たるかを知り、レゴと同じものを感じ取ったために同社に惹かれたのだ。入社後、実際の業務に就いてみて、その感覚が正しかったことが確かめられたからこそ、萩原さんは生き生きと働くことができているに違いない。現在の機械の動きを踏まえ、リプレースに向けてどう設計していくかを考えてる時が一番楽しいのだという。萩原さんにとって、楽しみながらできる同社の仕事は、天職だと言っても過言ではない。

急成長していることが、身をもって感じられる

「以前はできなかったことができるようになった時が嬉しい」と語る萩原さんは、自身の成長を実感できることがやりがいとなっている。NCリプレースでは、正しく組み立てを行えていなければ、機械を立ち上げる際に電源が入らないこともあるという。萩原さんも、一度で電源が入るようになるまで時間がかかったのだとか。失敗した時にはきちんと反省し、何がいけなかったのかを記録する。そして、例えば線を束ねることで配線間違いをなくす、などの工夫をする。このように、自分ができなかったことを真摯に受け止め、改善に努める萩原さんの姿勢があるからこそ成長に繋がっているのだ。また、同社では、前向きな姿勢を持つ萩原さんの成長を後押しする環境もある。萩原さんに新しい仕事を任せ、かつ、先輩社員がそれをサポートをしている。自身の姿勢と同社の環境によってできることが増え、また新しいことに挑戦する気持ちが湧く。その好循環で、萩原さんはさらなる成長を続けていく。

一人前になり、一人でお客様の元へ行けるようになりたい

「早く一人前になりたい」萩原さんは自身の夢をこう語る。NCリプレースの業務の多くは、お客様先で行われる。自社で行うことならば、何か不具合があったとしてもすぐに先輩の力を借りることができるが、お客様先での作業となるとそうはいかない。トラブルがあっても自分で対処できるようにするには、設計から始まり、分解・洗浄・製作・組立・組込・運転調整・試加工と、幅広い工程を全て一人でできるようになっておく必要がある。逆に、全てのトラブルに対処できるようになれば、お客様に提供できる価値が向上し、顧客満足度も高まるに違いない。しかし、その状態になるまで、通常4年から5年かかると言われており、道のりは平坦ではない。同社に蓄積された膨大なノウハウや資料を参考にしながら、萩原さんは日々奮闘している。苦難も多いが、「仕事は楽しいですか」という質問に「楽しいです」と即答し、笑みを浮かべた萩原さん。夢の実現に向けて邁進する萩原さんへの期待は高まるばかりだ。

操作性が向上した制御盤

NC化により加工精度を高める

サーボ化されたモータ

任せる文化によって、日々成長する

これまでの仕事の中で、関わる工程が一番大きかったものは何ですか

2年目の夏頃から任せていただいた、彫刻機のNCリプレースですね。設計・製作・配線・試運転調整・立会検査・出荷据付工事と、先輩方の力を借りながらではありますが、全ての工程を一人で担当させていただきました。NCリプレースの仕事としては珍しく、弊社にお客様の機械を持ち込み作業を行う案件であったので、任せていただけたのだと思います。分からないことがあっても先輩に聞きやすいですからね。

とはいえ、最初はとても不安でしたし、分からないことだらけであったので、本や資料とにらめっこしながら仕事に取り組んでいました。

試加工の段階で、機械が正常に起動し、サンプルをうまく掘れた時には、達成感や充実感でいっぱいになりましたね。時間はかかってしまいましたが、とても良い経験になりました。

貴社で働くにあたって、おすすめポイントは何ですか

オーバーホールやリプレースを主に扱っている会社なので、様々な機械に触れる機会があることですね。ある機械の修理で得た経験が、別の機械の修理に役立つこともあります。これは、特定の機械のみを扱っていたら得られない経験だと感じています。様々な経験をすることで自分の視野が広がるので、とてもありがたいです。

また、そういった経験があるからこそ、弊社では他社でやらないこともできるのです。解体して再構築することや、追加でこういう機能が欲しい、というお客様の要望に応えることは、なかなか他社ではできないみたいですね。私自身も、弊社ならではの価値を出せるように精進していきます。

会社内の雰囲気を教えてください

とても良いと思います。

そもそも、入社前の段階で雰囲気の良さを感じたことも入社を決めた一つの理由なのです。学生時代に工場見学をさせていただいたのですが、みなさん活気があって生き生きと働いていらっしゃるな、というのが第一印象でした。

入社後もその印象は変わらないですね。私は1年目から様々な仕事をやらせていただいているのですが、最初は分からないことだらけだったのです。ですが、先輩方がいつも優しく目をかけてくださるので、とても助かっています。

そのような雰囲気なので、誰かがギクシャクすることもなく、みなさんが明るく働いていて、とても働きやすい職場ですよ。

担当者からのコメント

-

監修企業 担当者

「職人の集団」から「チーム」へと変貌を遂げてきた三宝精機工業様。そこに至るまでの金子社長の取り組みを伺い、お客様のことを最優先に考えるからこその変革だったのだと感じました。「お客様に喜んでもらえたら嬉しいじゃない!」と語る金子社長の笑顔がとても印象に残っています。これまでの伝統と、萩原さんのような若き力が融合している三宝精機工業様。今後のさらなる発展から目が離せません!

掲載企業からのコメント

-

三宝精機工業株式会社 からのコメント

この度は取材をしていただき、ありがとうございました。当社の取り組みを振り返る良い機会になりました。また、当社の社員が話している内容を見て、改めて当社のチーム力を実感した次第です。終わりのないサービス業として、これからもお客様に喜びを提供できるチームであり続けます。

企業情報

-

創業年(設立年)

1954年

-

事業内容

精密工作機械のオーバーホールおよび改造 NCレトロフィットおよびNCリプレース 産業用ロボットシステムの開発・設計・製作・調整・改造およびティーチング 専用機の開発・設計・製作・調整および改造 治具の開発・設計・製作・調整および改造 精度測定・精度調整・予防メンテナンス・出張工事 工場設備の移設、レイアウト変更およびコンサルティング 工作機械のクリーニングおよび塗装 マイクロコンピュータ組込制御ソフトウェアの設計・製作・調整および研究開発 工作機械、部品、周辺機器の販売・据付・メンテナンス 機械技術者、電気技術者の派遣

-

所在地

神奈川県横浜市戸塚区舞岡町405番地

-

資本金

2,000万円

-

従業員数

48名

- 会社URL

沿革

-

1954年~1994年

1954年 2月

東京都大田区にて小原寅三商店として発足。

その後、広大工業株式会社となり、三菱重工業株式会社、広島精機製作所製工作機械のアフターサービス会社の指定を受け、同社工作機械の据付取扱指導およびアフターサービスの業務を開始。

1962年 5月

三菱-ローレンツホブ盤第一回技術講習会に創業者小原寅三が参加。

1967年 2月

工場を横浜に新設し、社名を現在の三宝精機工業株式会社とする。

関東地域を中心に工作機械の修理改造・専用機制作を主とした事業を開始。

その後、三菱商事株式会社が輸入した工作機械の据付及び指導・修理等の業務の委嘱を受ける。

1967年 4月

三菱重工業株式会社、広島精機製作所製工作機械のアフターサービスの委嘱及び修理指定工場として契約をする。

1972年 10月

本社工場新設及び工作機械の診断検査の業務開始。

同時に東海大学松前達郎工学博士(現総長)が相談役として就任する。

1973年 8月

愛知時計電機株式会社製 愛知三菱HL-300施盤のアフターサービス部門及び修理の指定工場として契約をする。

輸入工作機械の代表的商社にて組織する日本工作機械輸入協会より輸入工作機械の修理指定工場として委嘱を受ける。

1986年 7月

日本工作機械輸入協会が会員商社の扱う輸入工作機械の修理メンテナンス業務の充実を図るために発足した、メンテナンス部会のメンバーとなる。

1987年 9月

NC制御等の電気関連の業務充実を図るため、電気制御部門を設立する。

1988年 10月

コンピュータ制御関連のソフトウェア開発業務の充実を図るため、マイコン組込制御ソフトウェア開発部門を設立する。

1990年 11月

マイコン組込制御ソフトウェア開発部門が三宝システム株式会社として独立する。

1992年 10月

東京晴海にて開催された、第16回 日本国際工作機械見本市(JIMTOF1992)に出展する。

1992年 12月

延面積5,300㎡の敷地に2,600㎡の工場及び事務所を建設。

1994年 4月

NCレトロフィット及びNCリプレースの業務充実を図るため、従来あった電気制御部門をエンジニアリング制御部門として拡張する。

1994年 10月

専用機開発の業務充実を図るため、従来あったエンジニアリング部門を機械設計部門として拡張するとともに、トータルメンテナンス業務を本格的に開始する。 -

2004年~2009年

2004年10月

東京ビッグサイトにて開催された、第22回 日本国際工作機械見本市(JIMTOF2004)に出展する。

2005年12月

東京都大田区産業プラザ(PiO)にて開催された、IMTP2005 第1回輸入工作機械と周辺機器展に出展する。

2007年 2月

資本金を2,000万円に増資。

2007年 9月

一般建設業(機械器具設置工事業)の許可を取得する。

神奈川県知事 許可(般-24)第72442号。

2007年12月

東京都大田区産業プラザ(PiO)にて開催された、IMTP2007 第2回国際工作機械と周辺機器展に出展する。

2009年 4月

新規事業として、産業用ロボットのシステムインテグレーションサービスの部門を新設するとともに、ドイツHGV社の非接触カメラ型検査装置の販売を開始する。

2009年12月

大田区産業プラザにて開催された、マシンツールフェアOTA 2009に出展する。(IMTP2009と共同開催)

-

2010年~2015年

2010年 2月

超精密機械のオーバーホール、レトロフィットに対応するため、高性能恒温設備を備えた工場を建設する。

2010年10月

東京ビッグサイトにて開催された、第25回 日本国際工作機械見本市(JIMTOF2010)に出展する。

2011年 3月

東日本大震災で被災した工作機械のオーバーホールを支援。

2011年 8月

前専務取締役 金子一彦 代表取締役社長に就任。

前代表取締役社長 金子憲男 取締役会長に就任。

2012年11月

東京ビッグサイトにて開催された、第26回 日本国際工作機械見本市(JIMTOF2012)に出展する。

2013年 5月

三菱重工業より、三菱重工製旋盤のアフターサービス業務を全面移管される。

2015年 2月

神崎高級工機製作所より、昌運工作所製精密旋盤のアフターサービス業務を全面移管される。

取材趣旨:企業インタビュー

">

"> ">

"> ">

">